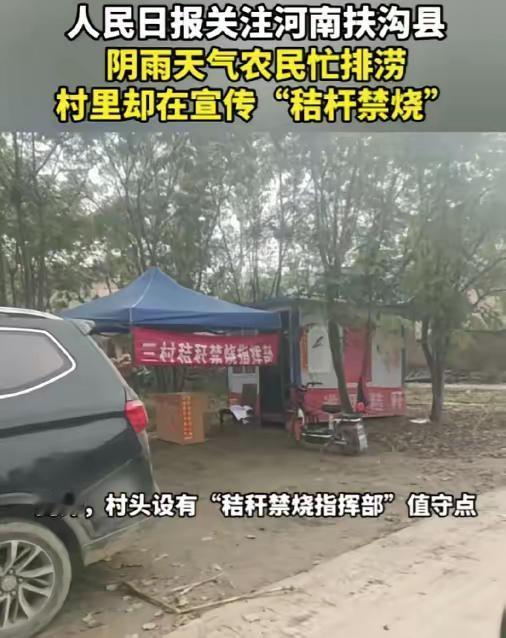

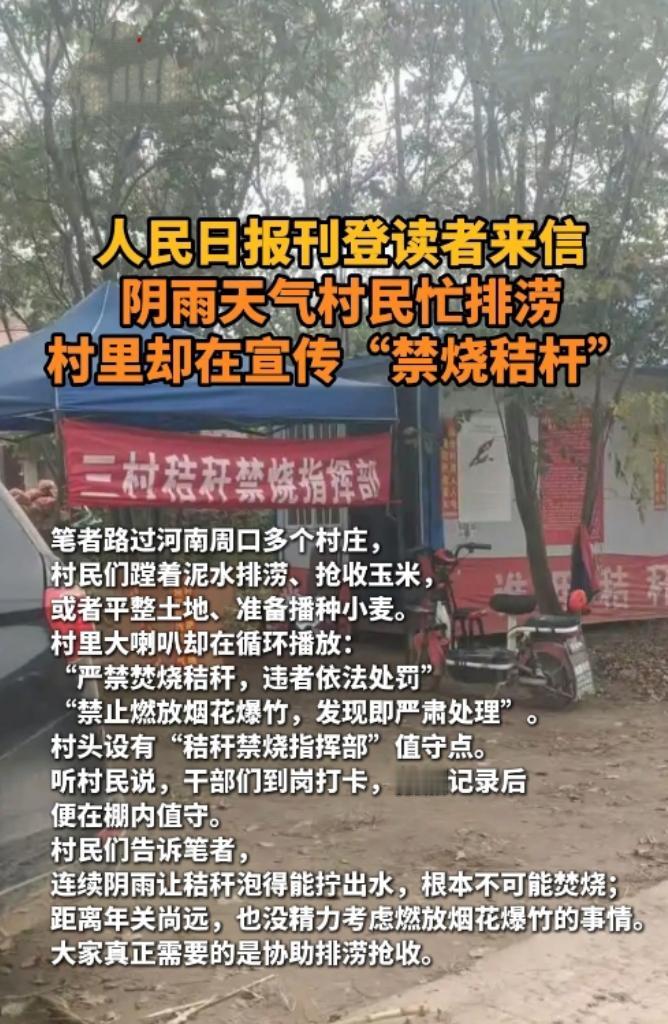

人民日报下场怒批!近日人民日报刊登读者来信,阴雨天气,村民忙着排涝,村里的大喇叭却循环播放着“禁烧秸秆”,如此死板,怎能为群众更好服务? 秋汛过后,河南省周口市扶沟县崔桥镇的一个小村庄里,上演了一幕让人哭笑不得的场景,村民们冒着泥水在田间抢收、排涝,而村头的大喇叭里却不停地播报着“禁烧秸秆”警示。 这件事之所以引发广泛关注,是因为村民李先生把这段经历,写信给官方公开了出来。 他在信中指出,这不仅是一次简单的失误,而是暴露了基层治理中长期存在的“政策执行温差”——上面喊得热闹,下面却完全不管用。 传统上,村里的大喇叭是用来上传下达、服务百姓的工具,但那几天,它却成了官僚主义的放大器,一遍又一遍循环播放“严禁焚烧秸秆”“禁止燃放烟花爆竹”的指令。 声音洪亮,但和田间的实际情况完全脱节,在接连阴雨的天气,秸秆湿透,想点燃秸秆都不可能,加上离年关还有好几个月,谁也不会随便燃放烟花。 村民真正关心的,是排涝信息和收成帮助,而不是这些脱离实际的禁令,信息传递和现实需求之间出现了明显断层。 村里干部的做法,更让人无语,据村民反映,所谓的“指挥部”值守点,其实是打卡拍照完成任务后,干部们就坐在棚里休息,这种“值守”,和田间泥水里抢收的忙碌,形成了鲜明对比。 例如,有一位农户赵先生有三百多亩玉米,因为土地过软,收割机根本下不去,他只好临时雇工,自己也趟着泥水去收割。 其他农户也一样,冒着泥泞忙碌,争分夺秒保收成,这种对比,让公众看到了形式主义与现实劳作的巨大差距。 问题的根源,是一种僵化的执行逻辑,基层对上级政策的机械执行,压过了对实际情况的判断,导致人力和资源严重错配。 秸秆禁烧本身是环保政策,意义不小,但地方在执行时,完全忽略了“连续阴雨”“秋汛过后”的关键因素,把防火工作放在防汛和抢收之前,就是典型的“一刀切”,偏离了为人民服务的初衷。 事后,扶沟县农业部门表示,他们已经派出技术人员直接下到田间地头,对村民进行现场指导,相信能帮大家顺利度过眼下的难关,也让政策落实真正落到实处。 幸运的是,这次事件得到迅速纠正,李先生那封题为《阴雨天气却宣传“禁烧”,村里工作过于死板》的信,是推动改变的关键。 信件于11月3日刊登,《人民日报》报道后,仅两天,11月5日,村民就发现那扰人的广播停了,工作重心也从一味“防火”,转向了提供技术和实用服务。 这件事告诉我们,有效治理不靠喊口号,而是要看能否真正感知并回应土地和人民的实际情况。 政策执行的速度和声音再大,如果脱离基层现实,只会浪费资源,也无法解决问题,真正的治理,是把注意力放在农民最迫切需要的帮助上,让技术和政策真正服务到位。 信源:小央视频

快乐人生

确实,收的花生都发霉了,还播放禁止焚烧秸秆。想焚烧也得点得着啊![跪了]