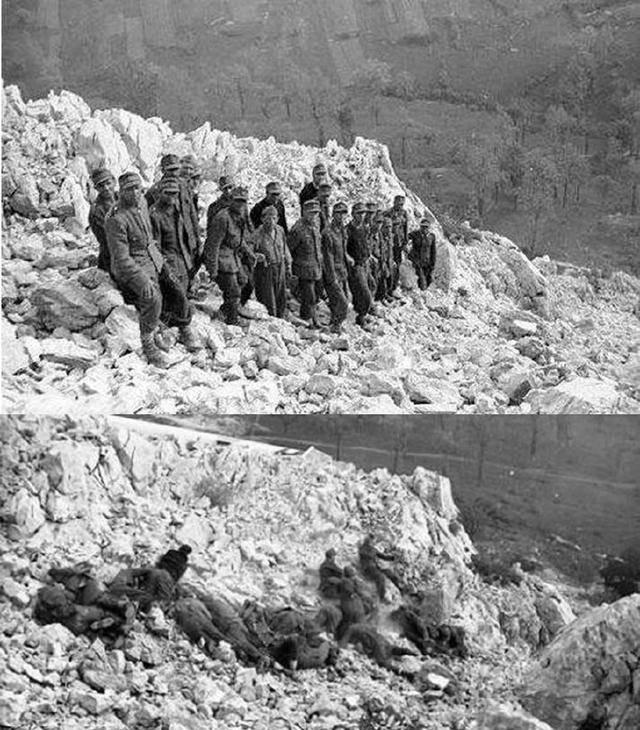

二战后苏联姑娘太多,不好找对象,政府想出个实在招儿,解决了大问题。 二战结束那会儿,苏联姑娘们成群结队地忙活重建,可身边总缺个可靠的伴儿。政府瞅准了战俘这帮人手,悄没声儿地推了个政策,让男女比例慢慢拉平。那些日本战俘,本来是劳力补充,谁知竟成了家庭的黏合剂?这背后的门道,藏着多少历史的巧合? 二战后苏联的日子,大家都知道那叫一个苦。苏联人民在卫国战争中砸锅卖铁,付出了两千七百万条性命的代价,其中男性损失最重。1946年普查一出来,男女比例严重失调,每百名女性对应不到八十名男性。城市里头,姑娘们扎堆在工厂车间,农村里头,妇女们顶起农庄重担。 国家经济得赶紧爬坡,钢铁产量从战时两千万吨起步,农业得把播种面积扩回来。可人口不稳,劳动力跟不上,家庭这根基就晃荡。这不光是数字问题,更是整个社会稳定的关口。苏联共产党领导层看在眼里,急在心上,早早就定下调子:恢复人口,稳住民生,得靠实打实的政策来抓。 姑娘们找对象难,这事儿搁谁身上都堵心。战后几年,结婚率直线下滑,非婚生子比例倒上来了。政府先从婚姻法入手,1944年就颁布法令,鼓励多生多育,提供母亲津贴,还建起托儿所网络。战后接着推,1950年代初的家庭法进一步简化手续。法定结婚年龄从十八岁降到十六岁,这步棋走得稳,年轻人能早点成家立业。 莫斯科的婚姻登记处热闹起来,全国出生率从1946年的低谷开始回暖。可光靠这,还不够。男女比例三比一的窟窿,不是一纸法令就能堵上。姑娘们在集体生产中出力不少,可情感上总觉得缺了点啥。国家得想长远,得从源头补人手。 这时候,目光落到那些日本战俘身上。1945年8月,苏联红军出兵东北,俘获关东军近六十万人。这些人本是劳力补充,分散到西伯利亚、远东、哈萨克斯坦等地,从伐木到采矿,从修铁路到开荒,全是脏活累活。条件苦,死亡率高,可他们年轻力壮,正好填补战后人力空缺。政府安排得细,这些战俘得完成劳动定额,才能逐步融入社会。 起初是隔离,慢慢放开接触。苏联姑娘们多在这些工点当后勤,管统计、发物资啥的。天天打交道,陌生感就淡了。政府默许,只要战俘入籍、皈依东正教,符合条件,就能申请结婚。登记处多开窗口,文件一签,生育补助跟着来,一孩十五卢布,多生多得。这招儿接地气,不硬来,顺着民生走。 这种结合听着新鲜,可在当时是顺势而为。战俘们学俄语,参加集体劳动,渐渐成了邻居、伙伴。一些人选择留下,娶了当地姑娘,组建家庭。像克拉斯诺亚尔斯克边疆区的坎斯克市,就有五十来个日本人娶了苏联妇女,留下来过日子。他们融入生产,当铁路技师、农工啥的,贡献不小。 全国范围内,这种跨民族婚姻累计上千对,虽不是主流,可对缓解性别失衡起了推手作用。姑娘们有了依靠,家庭稳了,孩子生下来,国家劳动力储备就壮实了。政府这步棋,不光补了人手,还丰富了文化交流。那些家庭里,俄日风俗掺和,孩子从小双语,帮着国家建设添砖加瓦。 当然,这事儿不是一帆风顺。遣返从1946年起步,到1956年才结束最后一批。多数战俘回了日本,可留下的那些,靠的就是政策支持。苏联共产党强调民族平等,战后社会风气也宽松了点。以前的偏见,在现实压力下淡化。 姑娘们不挑,战俘们不怂,大家图个安定。人口政策一环扣一环,婚姻法、劳改营安置、家庭补助,全是为人民着想。结果呢?1947年后,出生率稳步上扬,社会结构稳下来。工业农业双管齐下,五年计划超额完成,苏联从废墟上站起来。 长远来说,这种举措帮苏联更快进入恢复轨道。1950年代,城市化加速,妇女参与生产比例高,家庭模式多样化。那些混血家庭,孩子长大后多在技术岗位上干,帮着国家搞建设。性别失衡的阴影渐渐散去,社会活力足了。 政府没大张旗鼓宣传,可实效摆在那儿。人口普查数字铁板钉钉,出生率从战后低点爬到战前水平。这段往事,提醒我们,和平来之不易,得珍惜。