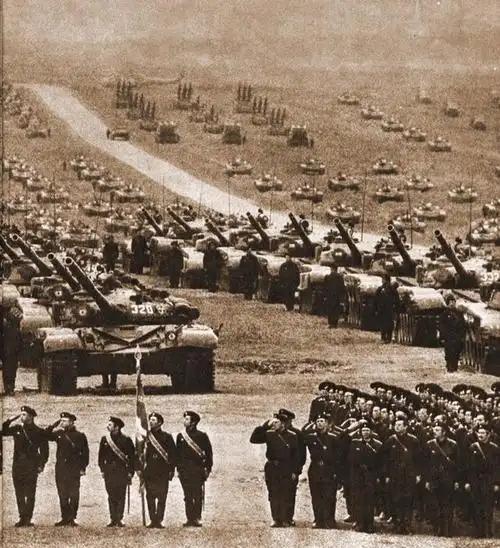

苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,因为只有打下柏林,哪怕苏联亡国了,二战主力依旧是苏军。如果不攻克柏林,那么苏德战争中苏军战死的那916.48万士兵就白死了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1945年4月,当苏联红军的旗帜插上柏林国会大厦屋顶时,远在易北河对岸的美军第三集团军却按兵不动。 这个看似简单的军事决策背后,藏着二战末期错综复杂的政治博弈和价值抉择。 早在1945年2月的雅尔塔会议上,美苏英三国领导人就已经划定了各自的占领区。 根据协议,柏林虽然地处苏占区,但将由四国共同管辖。 当时盟军最高统帅艾森豪威尔面临一个关键抉择,是抢在苏军之前攻占柏林,还是遵守约定止步易北河?他最终选择了后者。 这个决定让不少盟军将领感到困惑。 毕竟美军先头部队已经推进到距离柏林仅60英里的易北河畔,完全有能力抢先攻占德国首都。 但艾森豪威尔考虑得更深远。 在他看来,攻克柏林至少要付出10万士兵伤亡的代价,而战争即将结束,让年轻士兵平安回家比争夺荣誉更重要。 与此同时,斯大林对柏林志在必得。 他调动了白俄罗斯第一、第二方面军和乌克兰第一方面军,总计250万兵力,准备不惜一切代价拿下柏林。 对苏联而言,这座城市的象征意义远超过军事价值。 在经历了四年惨烈的卫国战争后,苏联需要柏林这块"战利品"来证明牺牲的价值。 柏林战役持续了整整18天,从4月16日持续到5月2日。 苏军采用了简单粗暴的战术,用密集的炮火轰击德军防线,然后投入大量步兵强攻。 每前进一条街道都要付出惨重代价。 据战后统计,苏军在这场战役中阵亡7.8万人,受伤27万余人,平均每天伤亡超过2万人。 与之形成鲜明对比的是西线的战况。 美军在莱茵河战役中仅伤亡4万余人就突破了德军防线。 这种差异不仅源于战术选择,更体现了两种不同的战争哲学。 美军注重火力优势和战术机动,尽可能减少人员伤亡;苏军则信奉"数量本身就是质量"的作战理念。 值得注意的是,当时柏林守军的情况并不乐观。 德军主力早已消耗殆尽,城防部队多为老人和孩子组成的"国民突击队",装备简陋、训练不足。 如果采取围而不攻的策略,柏林很可能不战而降。 但斯大林等不及了,他担心英美联军会改变主意抢先攻占柏林。 更深层的原因在于战后格局的谋划。 苏联领导人清楚地知道,谁占领柏林,谁就在战后欧洲秩序中握有主动权。 尽管雅尔塔会议划定了势力范围,但国际协议从来都不是铁板一块。 1939年的《苏德互不侵犯条约》说撕毁就撕毁,就是最好的前车之鉴。 对苏联而言,攻克柏林还有一个重要考量,向西方展示军事实力。 丘吉尔一直对苏联持强硬立场,斯大林需要通过柏林战役向英国传递一个明确信号,苏联红军有能力横扫欧洲。 这种威慑在战争即将结束的背景下显得尤为重要。 战后披露的档案显示,苏军高层对伤亡数字心知肚明,但认为这是必要的代价。 在他们看来,如果不攻克柏林,苏联在战争中的巨大牺牲就可能被淡忘。 916万阵亡将士的鲜血需要柏林的胜利来正名,否则整个卫国战争的叙事都会失去重心。 相比之下,美国的决策更注重实际利益。 艾森豪威尔后来在回忆录中写道:"柏林只是一座城市,而士兵的生命是无价的。" 这种价值观差异也体现在战后安排上,美国更看重带回国内的科学家和技术资料,苏联则执着于领土和象征性的征服。 历史的发展证明了双方选择的深远影响。 柏林成为冷战的前沿阵地,1961年修建的柏林墙将这座城市一分为二,直到1989年才重新统一。 而美苏在柏林问题上的不同选择,也为后来数十年的冷战格局埋下了伏笔。 回头看这段历史,很难简单评判孰是孰非。 在战争的最后阶段,每个国家都在根据自己的利益和价值观做出选择。 苏联用惨重代价换来了战后大国地位,美国则保全了数万家庭的天伦之乐。 这种差异或许正是国际政治的常态,没有完美的选择,只有不同价值观的取舍。 主要信源:(中国新闻网——战史今日4月30日:苏军攻克柏林)

用户58xxx92

老毛子从来都不尊重生命!

陈晨臣辰尘沉宸 回复 11-06 17:45

打不过就投降——还是法国尊重生命

用户41xxx03 回复 11-06 20:13

不让牺牲者白死,才是对生命的最高尊重。

凡而不泛

冷战一开始,美西方就推翻之前公认的事实,大力宣传自己才是欧洲战场的主力,经过几十年的努力,谎言也成了事实,可见掌握與论的重要性!

明亮火焰

又是公知文章!要是美国人真的那么在乎人命会去攻占硫磺岛吗?那还有之前登陆的时候死了多少人,他们都已经从非洲打到意大利了!他们当时就没有能力去攻占柏林,也没有把握撕毁合约打下柏林后能在苏联人手下守住柏林!那有什么人性和关怀,只是给当时懦弱的自己找借口!

穹苍问雪 回复 12-21 11:51

你是什么知?

明亮火焰 回复 穹苍问雪 12-22 09:42

不是什么知,美国没有打下柏林单存就是他们自己推进速度不够快…

高拉特的寓言

美军本来就是来摘桃子的,当然不愿意付出牺牲。苏军则与德军是血海深仇,我死不死不要紧,我只要你死。

隆咚強.

你知道西柏林是飞地吗?划出西柏林只是因为协议,和西德都不挨着

一支香烟

美国佬借口蛮好的