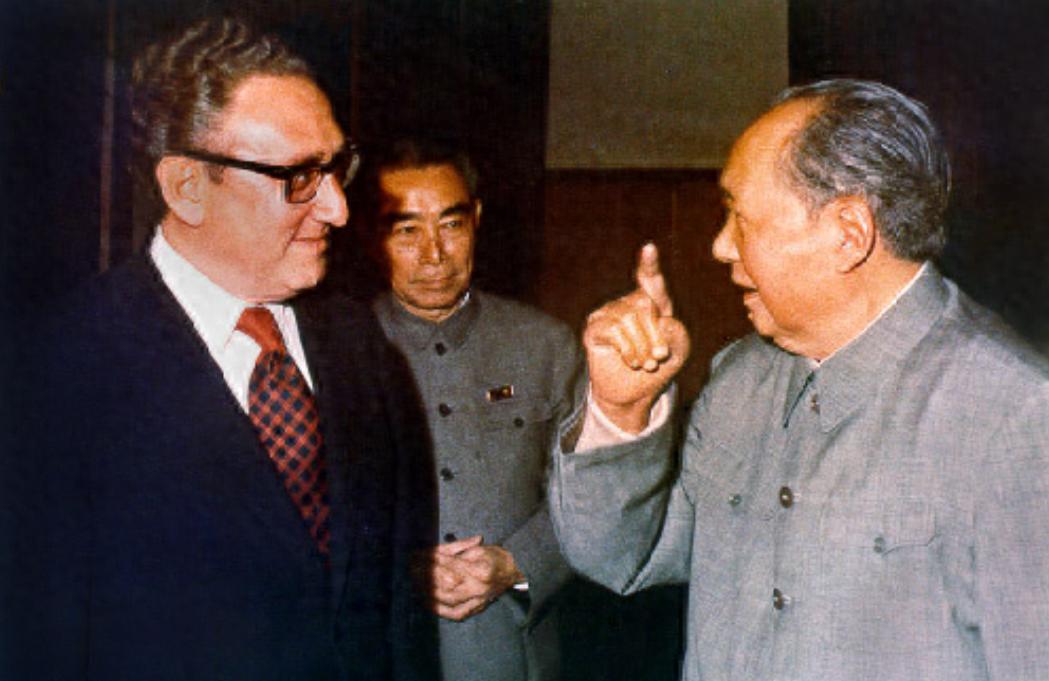

82岁的毛主席,会见美国国务卿基辛格,对方见面询问毛主席身体如何,毛主席回答了一句话,让基辛格大为震惊。 1975年10月的中南海,秋意正浓,游泳池会客厅里的灯光调得柔和,工作人员早就把座椅摆放妥当,连文件都按顺序整理好,等着一位重要外宾。 下午6点25分,美国国务卿基辛格带着十个人的代表团走进来,脚步都比平时轻了些。 所有人都清楚,这次见面不一般,毕竟对面坐着的是刚做完白内障手术不久的毛主席,那年已经82岁了。 基辛格刚坐下,目光就不自觉落在毛主席身上,他知道这位老人七月刚动了手术,之前几乎看不清东西,现在虽然能看见些,但大部分文件还得靠别人念。 换作别的老人,这时候早就安心休养,可毛主席不一样,国内外大事没一样落下,尤其是中美关系的进展,问起来比谁都清楚。 基辛格先开口,语气里带着关切,问毛主席身体怎么样。 毛主席笑了笑,抬起手拍了拍自己的头,说这部分还管用,吃睡都没问题,接着又拍了拍腿,说这地方不太中用了,走路费劲,肺也有点毛病。 说到这儿,他话锋一转,半开玩笑地说自己已经收到上帝的请柬,早晚要去见上帝。 这话一出,在场的人都愣了,基辛格更是连忙摆手,说可不能急着接这请柬,毛主席听了更乐,说那行,就听博士的命令。 这段对话看着像长辈间的家常,其实藏着大智慧,那时候的中美关系正处在节骨眼上,1972年尼克松访华刚把关系正常化的门打开,结果水门事件一闹,尼克松辞职,福特接了班。 美国国内政局一乱,对华政策就开始摇摆,不少人都在看中美关系会不会掉链子。 基辛格这次来,说白了就是为福特访华探路,他最关心三件事:福特来了能不能受高规格接待,谈能不能有实在成果,最关键的是,能不能见到毛主席。 这三件事要是没谱,福特这趟中国之行就没意义,美国政府对中美关系的判断也会跟着变。 可毛主席一开口,先用幽默把气氛缓和了,再用这种坦然的态度告诉基辛格,自己思路清楚,能拍板,这比任何官方表态都管用。 那次见面足足聊了100分钟,在毛主席晚年的外事会见里很少见。 从国际上的大形势聊到中美该怎么合作,毛主席说话条理清晰,洞察力强得很。 基辛格后来回忆的时候,总说那次谈话让他佩服,明明身体状况不好,可对问题的看法还是一针见血。 聊到最后,基辛格壮着胆子提了个要求,想让毛主席写个书面保证,确认会会见福特。 毛主席爽快答应,拿起笔在纸条上写了几句,这张纸条后来成了福特访华最硬的底气。 两个月后的12月,福特真的来了,带着浩浩荡荡的代表团,里面有基辛格,还有后来当美国总统的乔治·布什。 这次见面还是在中南海游泳池会客厅,气氛比上次更轻松,毛主席虽然看着消瘦,但精神不错,跟福特聊得很投机,一聊就聊了110分钟,比跟基辛格那次还长。 福特聊到中美可以为共同利益一起行动,毛主席听了笑着说,中国能力有限,只能放空炮,不过骂娘的本钱还是有的,这话逗得全场都笑了,本来有点严肃的会谈氛围瞬间活了。 其实这话里有深意,中国当时国力确实不如美国,但在原则问题上绝不让步,“骂娘”就是表明立场的态度,既不卑不亢,又不让对方下不来台。 临走的时候,毛主席握着福特的手,还提了之前跟基辛格说的“上帝请柬”,说你们国务卿干涉我内政,上帝请我他都敢拦。 福特反应也快,接话说要纠正基辛格,天堂可以去,但不是现在,基辛格的命令还算数。 1975年这两次会见,比1972年尼克松访华的意义更特殊,尼克松访华是破冰,打破了几十年的隔绝;而1975年这两次,是在局势动荡的时候稳住了局面。 要是当时毛主席因为身体原因不见基辛格和福特,中美关系很可能就冷下去了,后面的发展方向都不好说。 (信息来源:中共中央党史和文献研究院——2015-11-17 《毛泽东晚年的外事活动》)