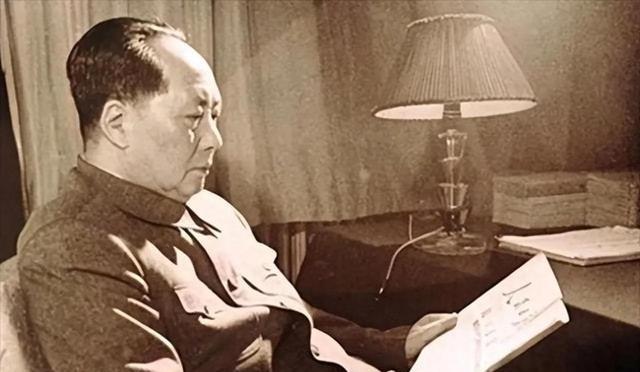

1964年,毛主席去看望抗美援朝中奇袭白虎团的英雄排长,发现对方还只是副连长,甚至还被列为转业人选。毛主席听到这一切后,皱眉道:“都11年了,他怎么才升了一级?升得这么慢?” 1964年夏天,毛主席在北戴河观看京剧《奇袭白虎团》,这部作品以杨育才为原型,讲述了战场突击故事。演出结束后,毛主席询问主角原型的现况。工作人员查阅档案,发现杨育才从1953年立功后,11年间只从排长升到副连长,职务停滞不前。更令人意外的是,他的名字已列入转业安置名单,准备调离军队。 毛主席获悉这些情况后,对部队的人才使用机制提出质疑。他指出,杨育才在朝鲜战场上出生入死,贡献突出,却未能得到相应重视。这反映出基层骨干培养中的问题,容易导致优秀人才流失。毛主席决定亲自了解实情,安排行程前往杨育才所在部队。 抵达部队后,毛主席听取了相关汇报,确认杨育才的职务和转业事宜。毛主席强调,这样的战斗英雄是部队的宝贵财富,必须合理安置,避免小问题影响大局。他要求立即调整杨育才的岗位,撤消转业计划,确保其继续在军中发挥作用。这次关注直接推动了部队内部的整改。 部队领导迅速响应,重新审视杨育才的档案,启动职务晋升程序。转业文件被搁置,杨育才的培养路径得到明确规划。这件事在军中引起重视,提醒大家要注重功臣的长期发展,避免形式主义干扰实际工作。毛主席的举动体现了领导对基层的细致关怀。 毛主席的关切后,杨育才职务逐步调整,先升为连长,负责基层管理,然后担任营长,组织战术演练。接着他出任副团长和副师参谋长,直至副师长,在这些岗位上,他指导部队实战技能,提升整体作战能力。同时,杨育才当选党的九大和十大代表,以及第四五届全国人大代表,参与国防政策讨论。 1975年杨育才率团访问朝鲜,重温战场旧地,加强两国军民交流,推动边境合作。他的经历被视为中朝友谊的生动例证。1983年杨育才退役,转向地方教育领域,担任多所学校的荣誉校长和辅导员,讲述抗美援朝亲历,累计报告280多场,覆盖28万人。 杨育才的教育工作注重实际,结合自身经验教育青年,强调自强和奉献。他获1998年全国老有所为贡献奖,以及军队离退休干部先进个人称号。对子女要求严格,从不借影响力谋私利。1991年他回陕北老家,宣传勤劳致富理念。 1999年杨育才领取全国百名劳动模范奖章,同年5月在医院逝世,享年73岁。追悼会由国防部长迟浩田主持,陕西勉县建起纪念馆,展出他的遗物,成为爱国教育基地。他的故事激励后辈,突出忠诚与责任的核心价值。