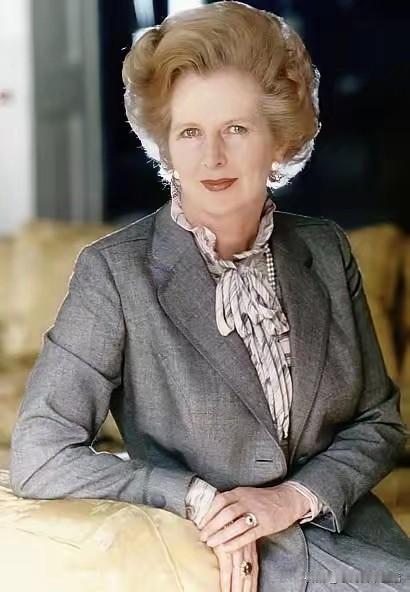

撒切尔夫人在一次演讲中提起中国:“你们根本不用担心中国,因为中国在未来几十年,甚至一百年内,无法给世界提供任何新思想。” 撒切尔夫人敢说出那样的话,多少是摸准了近代中国思想界的脉搏 —— 她自己靠着一套 “撒切尔主义” 在世界政坛掀起风浪,放松管制、私有化、强调个人责任的主张成了不少国家效仿的模板,而彼时回望中国,确实很难找出能与之抗衡的原创思想体系。 这种差距不是突然出现的,而是中西文化碰撞后,中国话语体系一步步退守的结果。 鸦片战争的坚船利炮轰开大门后,所谓 “三千年未有之大变局” 里,最狼狈的可能就是思想领域。 原来咱们还抱着 “天朝上国” 的心态,觉得西方的东西都是 “象形下之末”,结果真刀真枪较量后才发现,连算学都得回头去补西方的课。 曾国藩当年为续译的《几何原本》作序,嘴上说着这学问能补中国传统算学的不足,心里还是把它当解读古籍的工具,这种 “中体西用” 的心态,其实就是当时思想界的缩影 —— 不是主动创造,而是被动修补。 真正的改变是从翻译开始的,但这恰恰暴露了思想输出的短板。1860 年到 1900 年四十年间,555 部西方著作被译成中文,到了 1901 年至 1911 年,这个数字直接飙升到过去九十年总和的五倍以上。 严复算是这波翻译潮里的标杆人物,《天演论》《原富》《法意》一部部译出来,“物竞天择” 的说法传遍街头巷尾,连邹容写《革命军》都要借进化论的名头。 可尴尬的是,严复自己也承认,他做的是 “盗火者” 的活儿,把西方的思想引过来照亮中国,却没能拿出一套自己的理论让西方抬头看。 当时的知识界也差不多,读《穆勒名学》学逻辑,读亚当・斯密懂经济,可翻遍那些影响深远的著作,几乎全是 “舶来品”,本土原创的思想著作连在国内都没多少人读,更别说传到国外去了。 更有意思的是,就算想把西方思想本土化,最后也常常变成 “水土不服”。辛亥革命后经济学热闹过一阵,自由主义、国家主义的学说摆了一桌子,可没一个能解决中国的实际问题。 哲学领域更热闹,培根、康德、黑格尔的著作译了一大堆,却没人能把这些理论和中国的传统哲学真正捏合到一起,搞出个能让世界记住的新流派。 倒是 “西学东源论” 这种自欺欺人的说法流行过一阵子,说西方的学问其实都是从中国传过去的,可这种论调连自己人都骗不了多久,更别说拿到国际上较真。 反观西方思想的传播力度,简直是降维打击。达尔文的进化论在中国成了革命的理论武器,撒切尔夫人推崇的新自由主义后来影响了全球经济政策,可中国近代能拿出手的,似乎只有被不断解读的传统文化。 儒家思想在近代被反复拉扯,一会儿被当成落后的病根,一会儿又被拿来当救国的药方,可从来没有哪个思想家能给它注入新的灵魂,让它像 “撒切尔主义” 那样成为影响世界的思想符号。 甚至到了 20 世纪,中国在国际上的声音,要么是跟着西方的话语体系走,要么是在传统里找依据,原创的思想主张少得可怜。 这种思想上的 “输入依赖”,自然导致话语体系的式微。国际上讨论经济讲亚当・斯密,讲政治讲孟德斯鸠,讲哲学讲黑格尔,这些名字背后是一整套能被广泛认同的话语逻辑。 而中国的思想家们,要么在翻译西方话语,要么在解释传统话语,很少能创造出让世界普遍接受的新概念、新逻辑。 就像严复把社会学叫 “群学”,想用荀子的思想搭个桥,可西方学界根本不认这个说法,该叫 “sociology” 还是叫 “sociology”。 这种话语上的被动,让撒切尔夫人有底气断言中国拿不出新思想 —— 毕竟在她看来,一个只能不断引进和解释别人思想的国家,确实很难产出能影响世界的原创成果。 近代中国不是没有聪明人,也不是没有想过创造新思想,可时代没给太多机会。先是忙着救亡图存,学西方技术、学西方制度,思想创新只能往后排;后来好不容易稳定下来,又陷入对传统与西方的纠结里,没能形成统一的思想合力。 反观撒切尔夫人,她能搞出 “撒切尔主义”,是因为有稳定的社会环境和成熟的学术基础,可近代中国连这些基本条件都不具备,思想创作自然成了奢侈品。 所以说,撒切尔的判断虽然刺耳,却戳中了近代中国思想界的痛点 —— 当一个国家的思想界长期处在 “补课” 和 “适应” 的状态里,确实很难有多余的力气去给世界提供新东西。