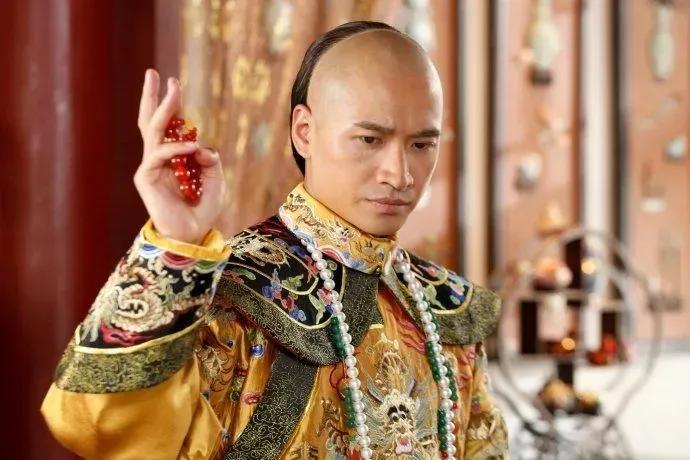

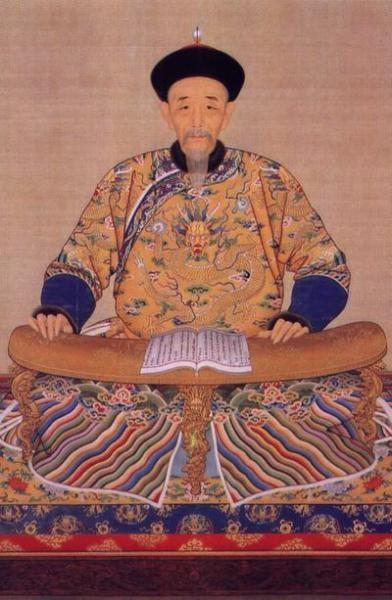

公元1743年,康熙皇帝的幼子胤祕与其他皇族和乾隆皇帝一起聚餐,乾隆皇帝还没吃完肉,他就先把筷子给放下了。乾隆皇帝顿时大发雷霆对这位蔑视皇权、不尊礼制的小叔子厉声痛斥,随即进行了惩罚。 允祕是康熙的老来子,雍正的心尖肉,更是乾隆从小一块儿长大的“发小”兼叔叔。就为这点“小事”,至于发这么大火吗? 这背后,藏着的就是皇家最真实、也最残酷的生存法则。 咱得先把时间倒回1716年。 这一年,康熙爷已经62岁高龄了。按理说,这年纪早该当爷爷了,可他后宫的陈氏却给他生下了最小的儿子,胤祕。 “老来子”自然是宝贝。尤其是在那个节骨眼上。 那时候,“九子夺嫡”已经进入白热化阶段。老大、老二、老三、老四、老八、老九……一帮年长的阿哥们,为了储君之位,明争暗斗,把朝堂搅得乌烟瘴气。康熙看在眼里,烦在心里。 就在这时,胤祕出生了。一个不带任何政治野心、只会冲他傻笑的奶娃娃,成了康熙晚年最大的精神慰藉。 1722年,康熙在畅春园走到了人生尽头。 咱看《雍正王朝》里有个镜头,极具冲击力:康熙驾崩,几个阿哥还在病榻前争执不休,唯有6岁的胤祕,啥也不懂,只知道皇阿玛没了,趴在康熙身上嚎啕大哭。 虽然这是艺术加工,但它反映了一个基本事实:当所有成年皇子都在盘算“谁是下一个皇帝”时,只有这个6岁的孩子,在真心实意地“悼念父亲”。 康熙爷心里跟明镜似的。他知道自己一走,这帮“狼”一样的儿子会把朝局撕成什么样。他最不放心的,就是这位身份低微的陈氏和年仅6岁的胤祕。 于是,临终前,他特意把四阿哥胤禛叫到跟前,亲口嘱托:一定要照顾好你这个最小的弟弟。 雍正登基,那叫一个铁血手腕。对付政敌,特别是当年参与夺嫡的兄弟们那叫一个“往死里整”。 可偏偏对这个小弟弟允祕,雍正好得简直不像话。 为啥? 第一,他没威胁。6岁的孩子能干嘛?第二,这是先帝的遗命,雍正标榜“仁孝”,必须做到。 雍正不仅没动他,反而把他接到宫里,让他和自己的两个儿子——弘历、弘昼,一起读书学习。 这是什么待遇?弘历比允祕还大5岁,按辈分,弘历得管允祕叫“叔叔”。 结果,一个皇叔和两个皇侄,成了“同窗好友”,天天一块儿上课。 这种亲密关系,是其他任何皇叔都没有的。 雍正十一年,允祕刚17岁。雍正大手一挥,和自己的儿子弘历、弘昼同一天,册封允祕为和硕諴亲王。 这在清朝历史上都是罕见的。雍正用行动告诉所有人:这是我罩着的人。 乾隆的“雷霆一击”,一顿饭吃出的“君臣大义” 1735年,雍正驾崩,他的“发小”弘历登基,是为乾隆。 允祕的“保护伞”又换了一届。乾隆对这位小叔叔,起初也是极尽恩宠。刚登基,就亲自跑到允祕的府邸,又是题字又是赏赐,那叫一个亲热。 可到了1743年,文章开头那幕发生了。 一顿家宴,就因为允祕先放下了筷子,乾隆当场翻脸,痛斥他“蔑视皇权”。 这就叫“伴君如伴虎”。哪怕你是他亲叔叔,哪怕你们是穿一条裤子长大的。 乾隆为什么发这么大火? 说白了,乾隆这是在“立威”,在敲打允祕,更是在警告所有人。 允祕可能觉得,咱俩谁跟谁啊,从小一起玩到大的,吃个饭而已,随意点怎么了? 但他忘了,弘历已经不是那个弘历了,他是皇帝。 在皇家,“礼制”大于“亲情”。 吃饭的顺序、筷子谁先放,这不是“家务事”,这是“政治规矩”。 乾隆要的,不是一个和他勾肩搭背的“发小叔叔”,而是一个懂得尊卑、恪守本分的“臣子”。 允祕的行为,在乾隆看来,就是“恃宠而骄”, 是在挑战“君臣之分”。乾隆必须用雷霆之怒,把这条红线给他画得明明白白的:“我是君,你是臣。我宠你,是恩典;但你,必须守规矩。” “胡萝卜加大棒”,皇叔的平安结局 那么,乾隆是不是就此厌弃了这位皇叔呢? 并没有。 这顿“雷霆之怒”的惩罚过后,敲打的目的达到了,乾隆又换回了“好侄儿”的面孔。 到了1752年,乾隆反而给了允祕重任,让他管理宗人府和正白旗都统。 这就是帝王心术:恩威并施。 先一巴掌打蒙你,让你知道厉害,知道谁是主子;然后再给你个甜枣,让你感恩戴德,老老实实地替我办事。 允祕这下彻底学乖了。他一辈子再没出过任何幺蛾子,在宗人府等岗位上干得兢兢业业,成了乾隆朝最“省心”的皇族。 1773年,允祕病逝,享年58岁。乾隆对他这位小叔叔的后事办得极为隆重,算是给了他一生的体面。 更有意思的是允祕的后代。 按理说,清朝的爵位是“世袭递降”的,亲王传给儿子就成了郡王,以此类推。允祕的长子弘畅继承了郡王。 但允祕的次子弘旿,是庶出,却因为父亲生前喜欢,被乾隆“格外加恩”,也封了贝子。 后来,允祕的长子弘畅这一支,在道光年间犯了大事,爵位被革。道光皇帝想了想,居然下旨,把这支的爵位,转给了允祕次子弘旿的后代。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)