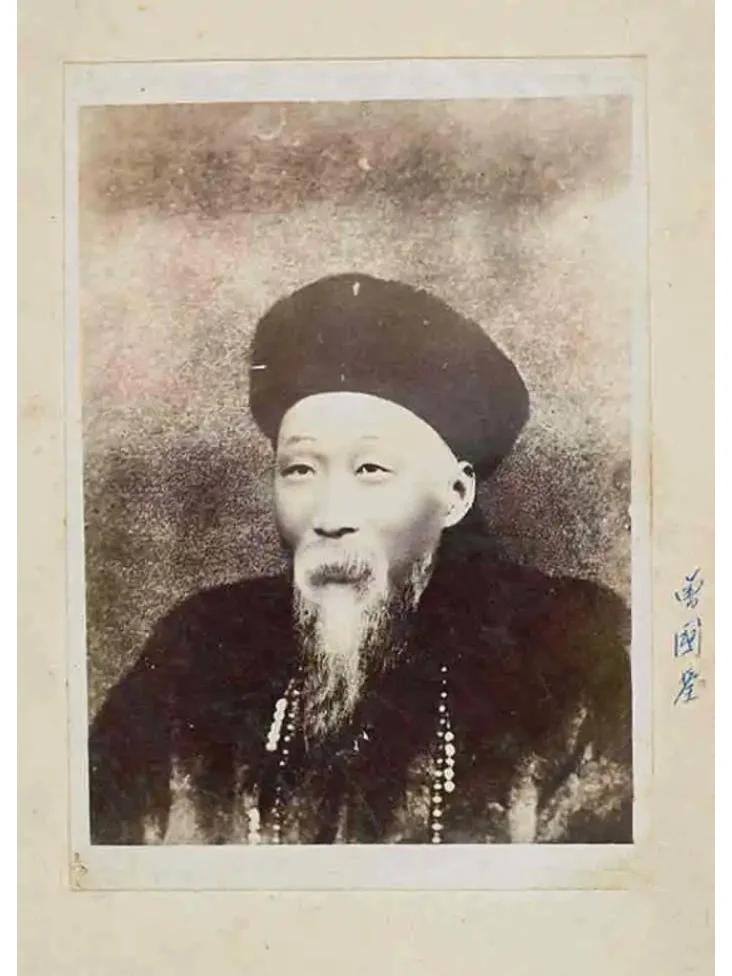

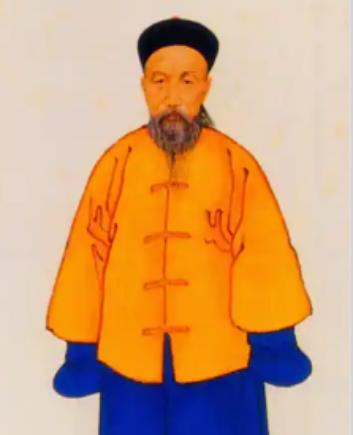

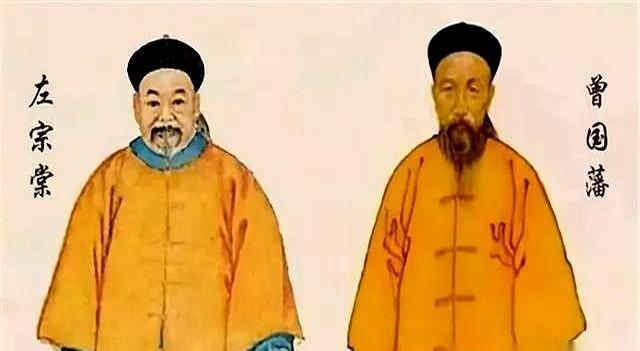

1864年,曾国藩的九弟曾国荃,经过连续的战斗,身心俱疲,终于打下了南京城,筋疲力尽地倒在屋中熟睡。这时,幕僚赵烈文急匆匆匆冲了进来,焦急地让大帅进城,说士兵们在城里烧杀抢掠,已经毫无军纪了,而曾国荃只是微微睁开眼睛,露出疲惫的神色,想了一会,摇了摇头,默然无语。 曾国荃早年念书念得还行,中了个贡生,可惜科举没沾边。咸丰六年,太平军打到江西,他一看机会来了,扔下书本拉起乡勇,投奔哥哥曾国藩的湘军,从小兵干起,很快就混成一营之长。那营叫吉字营,士兵多是湖南汉子,悍勇得很,但纪律松散,破城后总爱放纵手下搜刮一番,这规矩从头到尾都没变过。各地官府一提吉字营就头疼,既靠它打仗,又怕它祸害百姓。彭玉麟这老将看不下去,多次上书朝廷,说这帮人跟土匪没两样,可清廷急需人手,睁只眼闭只眼,就这么把曾国荃捧上去了。 咸丰十一年,安庆围城两年,他挖地道炸开北门,城里两万太平军投降,他下令全杀,一个不留。士兵们砍了三天三夜,刀都卷刃了才停手,那场面血流成河,整个城里腥气一个月不散。百姓吓得躲家里不敢出门,从那以后,他落了个“曾剃头”的外号,意思是杀起人来干净利落,像剃头一样。这事儿传开,湘军内部都议论,说吉字营勇猛归勇猛,可太残忍了。曾国藩知道弟弟这毛病,私下里劝过几回,可战场上谁管那么多?安庆一破,吉字营名声更大,东征西讨,步步逼近南京。清廷赏他“巴图鲁勇号”,表面风光,底下怨声载道。 转眼同治三年,南京这太平天国老巢成了死地。曾国荃带两万吉字营主力杀到城外,对面二十万太平军,形势凶险。他为了鼓劲儿,许诺城破后三天内官兵随便抢金银、掠妇女,全归自己。士兵们一听,眼睛都红了,士气爆棚。七月十九日,炮轰城墙,湘军冲进去,三天三夜搜杀,杀了十多万人。秦淮河里尸首堵塞,城中妇女四十岁以下的几乎全被掳走,年长的也没逃掉。赵烈文这幕僚,眼瞅着军纪崩盘,士兵烧屋抢掠,无所不为,他急了,跑去报告曾国荃。可曾国荃刚打完仗,累得要死,睁眼听了会儿,就摇头不吭声,继续睡他的觉。这反应一出,赵烈文气得摔门而去,整个营里人心惶惶。话说回来,这屠杀不是意外,吉字营从安庆起就这作风,曾国荃带头纵容,士兵们尝到甜头,更来劲儿了。城破后,他自己也藏了不少财宝,没上缴朝廷,太平天国小天王洪天贵福趁乱跑了,留下一堆尾巴。 这事儿闹大,清廷那边坐不住了。慈禧太后下旨骂曾国荃目无王法,像盗匪一样劫掠,还放跑要犯。曾国藩夹在中间,面上帮弟弟遮掩,暗地里也觉得丢人。他上报说杀了十万贼寇,实际南京人口百万,太平军加百姓,死伤远超这数。赵烈文日记里写得清楚,湘军掳掠奸淫,城里一片狼藉,百姓流离失所。曾国荃一看风头不对,上书说病了,卸下兵权,回老家闲住十来年。朝廷表面赏他,实际冷处理,这段日子他低调了点,偶尔管管家务,可那“曾剃头”的名声洗不掉。湘军灭太平天国,功劳是真,可代价太大,南京从繁华都城变鬼城,重建花了十几年。 闲不住的曾国荃,光绪元年又被拉出来,当陕甘总督。那时候西北乱,他管边防,修堡垒,日子过得还行。六年后调两广总督,驻广州,办海防,遇上水患,他调粮银赈灾,勉强补了点前债。光绪十年,又改两江总督,回南京老地盘,督盐政,修淮盐法志。晚年他收手了,不再搞那些狠事儿,转而专心赈济。江淮旱灾,他巡视粥厂,分米发药;粤东洪水,他指挥疏浚河道,避免大乱。话说这转变来得晚,年轻时杀伐太重,晚年想补也补不全。百姓对他的印象,还是那血淋淋的屠城记忆。光绪十六年,他病死在任上,朝廷追赠太子太傅,谥忠襄,入贤良祠,可这些荣誉听着空洞,掩不住历史账本。

我爱我家

唉…这股狠劲要是杀进东京城就好了!三天?不,三十天我也不想说啥

leslie

一会是曾国荃,一会是曾国藩,搞的乱七八糟,曾国荃什么时候当过两江总督?

小童鞋哇哇

消耗的都是自己的国防力量

随缘

这种垃圾文章应该禁止

dream

留着这股狠劲到东京

青眼

看来和日军没区别