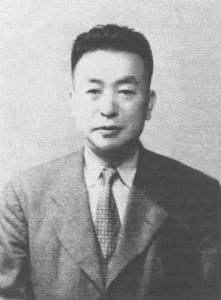

隐蔽战线的无名英雄,往往要在误解与孤独中走完一生。此人用十四年潜伏、三次牢狱之灾和终身骂名,换来了民族的存续与尊严——这,才是最震撼人心的誓言无声,英雄无语。 1905年冬,夏文运出生在辽宁大连金州大朱家屯。父亲是村里的私塾先生,母亲勤俭寡言。从小聪明好学,常被邻里夸“这孩子以后有出息”。十几岁时考入旅顺师范学堂,成绩优异,被选派赴日本留学,学日语与法律。那时的东北局势复杂,日本势力盘踞,夏文运在异国求学,学得语言,也看清了侵略的本质。 回国后,他被招入日本关东军司令部做翻译官。村里人听闻,无不骂声一片——“又一个给鬼子卖命的”。那一年,他二十几岁。表面光鲜,内心苦涩。他明白,若要抗争,必须先潜进去。身在虎口,语言是武器,身份是盾。这个身份让他活,也让他被误解一生。 关东军司令部对他信任有加,常派他处理机密文件、传达命令。夏文运暗中记录、分类,将关键情报想方设法传回东北抗联。传递的方式极其隐蔽——有时藏在书页里,有时夹在粮票背面。一次,他将日军进攻路线藏在手绢花纹中,送出时假装给老乡做纪念。那份情报让数千名抗联战士脱险。没人知道背后是谁的功劳,只留下一个传说:“八字情报,救了两万人。” 战争年代,忠诚比命还重。夏文运三次被捕。第一次,被日本宪兵怀疑通敌,审讯七昼夜,打得皮开肉绽。第二次,被国民党特务以“通日嫌疑”拘押。第三次,抗战胜利后,被新政府以“汉奸罪”逮捕。三种身份、三种牢狱,三次拷问,问的都是一个问题——“你究竟是谁的人?”他没解释,也解释不了。潜伏者最大的代价,是无法证明自己。 出狱后,他的头发全白。邻里仍不理他,旧同学避而远之。有人见他在菜市口卖字画,衣衫破旧。那副字上写着:“无名,是最大的荣光。”旁人不懂,只当他疯了。只有极少数知情者知道,夏文运的名字出现在秘密档案里,被列为“隐蔽战线贡献人员”。那是一个不会公开的名单。 他一生没有子女。日本妻子在战后离开中国,留下几封信,信里写着:“你心里装着的,不只是国家。”那几年,夏文运独自住在破旧平房里,每日早起扫雪,写字练笔。有时会对着镜子低声念:“忠诚二字,最重,也最轻。” 1982年,一位当年的抗联老战士在采访中无意提到:“当年有个叫夏文运的,传来过大情报,要不咱部队全没了。”那一段被记者记录下来,经由地方档案馆核对,才发现那个被骂成“汉奸”的人,曾是抗战情报线上最重要的潜伏者之一。 地方政府几次派人去找夏文运,想给他平反。门外一片荒草,邻居说:“夏老半年前去世了。”遗物中找到一本日文笔记,封面写着:“死后勿辩。”那几个字歪斜而有力。有人说他是“沉默的谍者”,有人说他是“被历史误解的人”。其实,他什么都没说过。 隐蔽战线的故事,往往无从考证。没有勋章、没有墓碑、没有纪念。可那些看不见的名字,撑起了民族最黑暗时刻的光。夏文运用一生,证明忠诚不需宣告,信仰不靠赞歌。活在误解里,也要把情报送出去;死在沉默中,也不让国家蒙羞。 人们后来给他立了小碑,上刻八个字:“誓言无声,英雄无语。”碑旁无花,只有北风。每到冬天,总有人在碑前放一支毛笔。那是对一个被误解一生的人的敬意。 参考资料:《辽宁地方志·抗战人物志》《人民日报海外版·隐蔽战线无名英雄》《中国新闻社·夏文运传记考》《央视档案栏目·被误解的间谍》