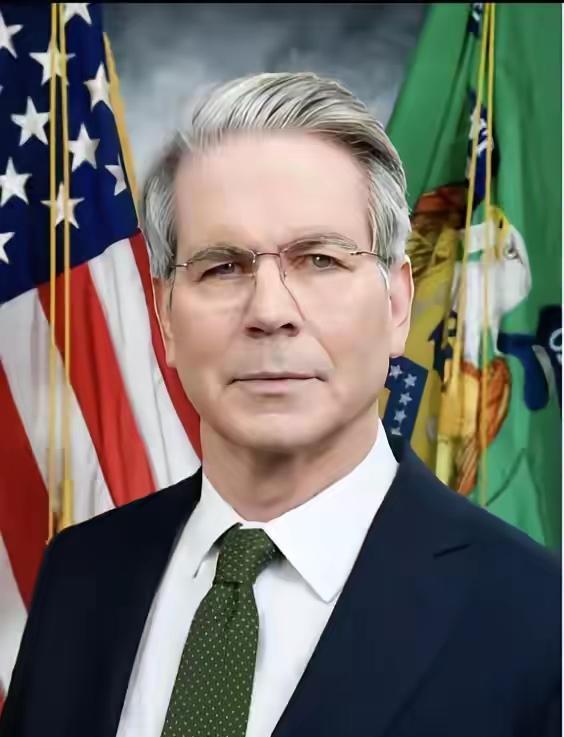

东方大国凭啥让步? 中美吉隆坡经贸谈判已落幕,双方表态反差明显。美方代表贝森特翻来覆去就一句“要么休战要么延长,决定权在总统”,毫无诚意。 中美在吉隆坡的经贸谈判刚落幕,两边的表态一出来,不少人就看出了门道。 美方代表贝森特对着媒体说了一堆“继续沟通”“保持对话”的话,问起具体谈成了啥、下一步咋做,没一句实在的。 反观中方代表,一开口就把核心问题说透了,哪些议题达成基本共识,哪些是必须守住的底线,条理清清楚楚。 这一模糊一清晰的对比,其实正好戳中了这次谈判最让人在意的地方,合作这事,从来不是一头热。 回头看看这两年的经贸往来,中方不是没拿出过诚意,之前为了推进合作,咱们在农产品采购、市场准入这些方面都做了不少调整,比如加大对美国大豆、玉米的进口,还降低了部分医疗器械的关税。 可美方嘴上说着要“公平贸易”,手里的动作却没停,对华出口的高科技产品限制没松,一些行业的关税还保持着高位,甚至时不时在供应链问题上搞小动作。 这种“中方让一步,美方进一步”的情况,次数多了,谁都明白,单方面的妥协换不来真正的合作。 这次谈判里,造船业成了绕不开的话题,不是说其他行业不重要,而是造船业背后连着几十万工人的饭碗,从钢材生产到零部件制造,再到港口运输,一条产业链串起上百个相关行业。 要是在这上面没守住底线,国内不少中小船厂、配套企业可能就得面临订单减少、工人失业的风险。 工信部之前有数据说,光是规模以上的造船企业,直接带动的就业就超过30万人,更别说那些上下游的小厂子了。 所以中方说“核心问题谈得清楚”,其实就是在明确,关乎民生和产业安全的底线,咱们不能让。 美方希望中方在新能源产品出口上放宽一些限制,可转头又在自家市场对中国的光伏组件、电动汽车搞“双反”调查,咱们提到稀土出口的合理管控,美方又觉得“影响了全球供应链”。 这就有意思了,美方想要的是中方配合他们的需求,却不想着自己也得做出相应调整,就像你想从别人这买东西,又不愿意把自己的货架打开,哪有这样的道理? 美方迟迟不亮真心,这里头不是简单的“不愿合作”,更多是国内的各种牵绊。 美国的制造业游说集团,一直担心中国产业的竞争力,总想着通过政策限制来保护本土企业。 再加上年底的选举临近,不少政客把对华政策当成“拉选票” 的工具,不敢在实质性问题上松口。 彼得森国际经济研究所上个月有份报告就说,美方在对华经贸政策上,“总是陷入想要市场又怕竞争的矛盾里”,这种矛盾,让他们很难拿出真正有诚意的方案。 反观中方,这次谈判不仅明确了达成共识的领域,比如在贸易统计方法上的进一步协调,还提出了具体的合作建议,比如建立行业对话机制,解决企业遇到的实际问题。 这可不是“强硬”,而是理性,合作得有来有往,不能我这边把路铺好了,你那边还在原地踏步。 就像中方说的“达成基本共识”,这说明中方愿意推进合作,但前提是美方得跟上节奏,拿出实在的行动,而不是光靠嘴说。 中美经贸合作不是“单选题”,不是要么中方妥协要么美方施压,而是“多选题”,得找到双方都能接受的平衡点。 中方已经亮明了态度,诚意有,底线也有,合作可以谈,单方面让步免谈。 毕竟,真正的合作就像两个人划船,得朝着同一个方向使劲,要是一个往前划,一个往后拖,船永远到不了岸。 未来不管谈判怎么继续,有一点不会变,守住老百姓的饭碗,护住国内产业的根基,这才是合作的前提。 而那句老话说得对,“人心换人心,八两换半斤”,双向奔赴的合作,才能走得远、走得稳。