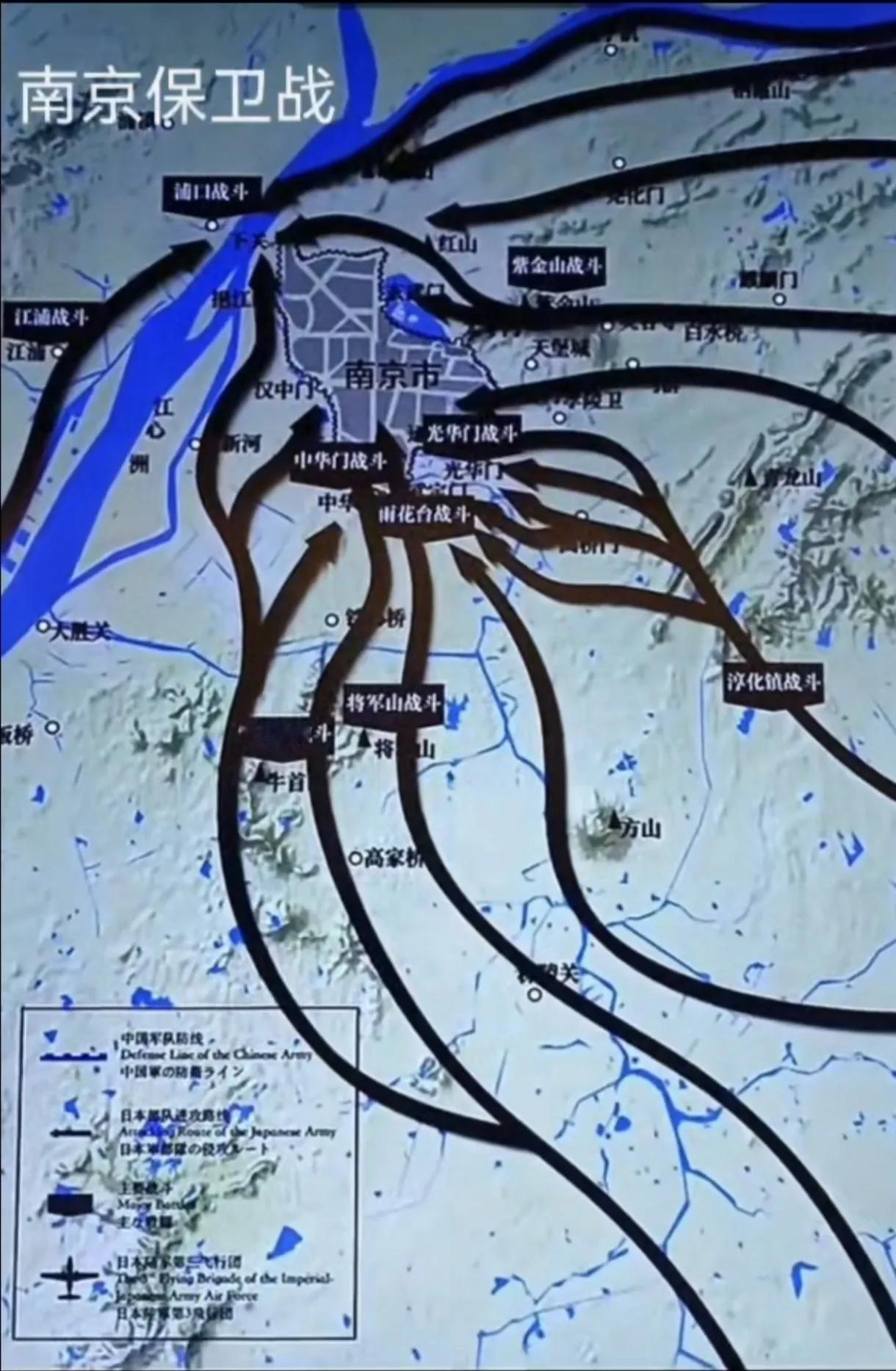

铭记历史:南京保卫战与沦陷之痛 1937年12月,日军两路精锐,已对南京形成合围之势,裕仁天皇的叔父朝香宫鸠彦,指挥的上海派遣军,带着淞沪会战的余威,下辖第9、13、16师团等王牌部队,沿京沪铁路西进; 柳川平助率领的第十军则以第6、18、114师团为先锋,从杭州湾北岸迂回,切断南京东南退路。 这场保卫战的困境,早在战前便已注定。淞沪会战中,国军损失近30万兵力,撤退时又未能依托吴福线、锡澄线预设工事组织抵抗,导致日军长驱直入。 11月30日广德失守,12月1日江阴要塞陷落,南京外围防线彻底崩溃,第一道防御阵地江宁、牛首山、淳化直接暴露在日军炮火下。 守军多为淞沪会战余部,疲惫不堪且装备落后,多数士兵仅有步枪与手榴弹,重武器不足战前半数,却要面对配备坦克、飞机的日军精锐。 12月5日拂晓,日军发起首轮猛攻,南京保卫战正式打响。各阵地的抵抗远比预想中惨烈:防守淳化镇的第74军第51师,面对日军第6师团一个旅团的轮番进攻,用沙包填补城墙缺口,与日军展开十余次白刃战。 301团团长张灵甫率部死守,全团1400余名官兵伤亡过半,9名连长全部阵亡,最终因弹尽粮绝被迫撤退,阵地陷落时,阵地上仍有士兵抱着炸药包与日军坦克同归于尽。 紫金山方向,第36师官兵依托山地工事,在天堡城与日军反复争夺,每一块阵地都染满鲜血,直至12月10日才因伤亡殆尽失守。 12月6日,南京卫戍司令唐生智下达戒严令,宣布“与南京共存亡”;9日,日军空投由松井石根签署的劝降书,被唐生智断然拒绝。 为表决心,他下令收缴下关江面所有船只,封锁挹江门,却未制定任何撤退预案——这一决策,为后续的混乱埋下致命隐患。 10日,松井石根下令总攻,60余架日军飞机对南京城狂轰滥炸,中华门、光华门城墙在炮火中崩塌。守军在城墙缺口处堆起尸体当掩体,仍拼死阻挡日军入城。 12月11日,蒋介石从武汉发来密电,令唐生智“相机撤退”,但这份命令既未明确撤退时机,也未提供支援,态度摇摆间,让前线指挥陷入混乱。 唐生智最初决定14日夜撤离,可12日午后,中华门被日军突破,光华门也出现溃退,南京失陷已成定局,他仓促下令,当夜17时撤退。 17时的将领会议上,撤退部署漏洞百出:命令未及时传达给负责挹江门督战的第36师,导致撤退部队与督战队误判交火; 部分将领如第88师师长孙元良,未向下传达命令便率先化装逃亡,各部失去指挥后,数万士兵挤向唯一开放的挹江门,踩踏事故接连发生,城门下很快堆满尸体。 下关江面的惨状更令人心碎。此前收缴的船只多被日军炸毁,仅存的几艘渡船根本无法承载近9万溃兵。 士兵们纷纷抢夺木筏、门板,甚至抱着木桶下水,超载导致船只不断沉没,木筏在江风中翻覆。 而且北岸守军未接到撤退通知,竟向渡江士兵开枪阻拦;而日军已追至江边,机枪火力扫射江面,大量士兵在两侧夹击中,挣扎着沉入江底。 南京市长萧山令率宪兵部队殿后,与日军肉搏至最后一刻,身中数弹后举枪自尽,用生命诠释了“守土有责”。 12月13日拂晓,日军攻占乌龙山要塞,气势汹汹开进南京城。 松井石根站在中山陵前,竟厚颜无耻的宣称“此举为亚洲复兴带来曙光”; 朝香宫鸠彦早已签署“杀俘令”,明确“凡被俘中国军人,一律处决”。 为了行动顺利,五万进城日军,故意只安排了17名宪兵维持秩序,一场有组织的大屠杀,随即展开: 日军在中山码头、草鞋峡等地集体处决战俘,在街巷中肆意射杀平民,南京城沦为人间地狱。据战后远东国际军事法庭调查,南京保卫战中,中国军队损失约10万人,而南京大屠杀期间,30万无辜平民与战俘惨遭杀害。 松井石根最终被判处绞刑,但朝香宫鸠彦因皇族身份,全身而退,直至1981年,以94岁高龄离世。 铭记南京保卫战的悲壮,铭记30万难者,不是为了延续仇恨,而是为了以史为鉴,让和平永远不再被践踏。