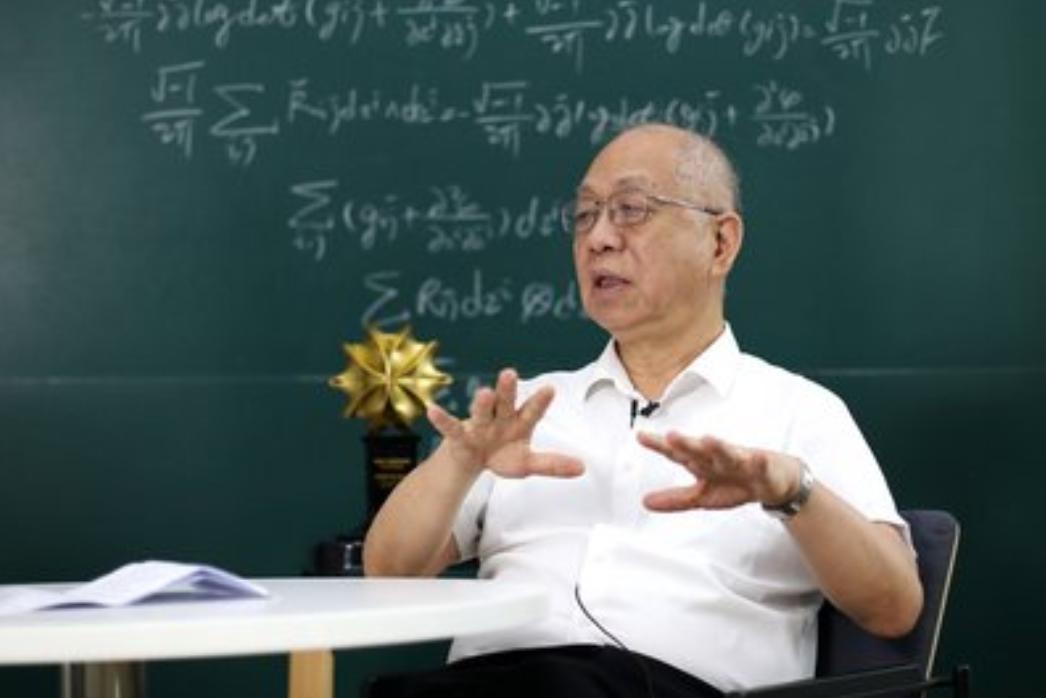

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教 40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!” 当美籍数学家丘成桐“在中国任教40年分文不取”的言论引发公众热议时,人们往往将其视为一种高尚的个人牺牲。 然而,若将其与他“2030年中国本土数学家将引领世界”的断言并置,一个更深刻的图景浮现出来:这并非单纯的奉献,而是一场精密布局、长达四十年的战略投资。 其“零薪酬”是这场投资的起点宣言,而2030年的愿景,则是他预期的回报终点。 这场投资动用的资本并非金钱,丘成桐投入的是更为稀缺的个人声望与时间。 作为首位获得菲尔兹奖、沃尔夫奖与邵逸夫数学奖的华人数学家,他的名字本身就是一种强大的信用背书。 正是凭借这种无形的资本,他撬动了巨大的有形资源,他创办的“数学科学前沿”讲座,能够持续二十年并吸引超过三百位国际顶尖学者前来交流。 他能多方奔走,为清华大学建成世界级的数学实验室,也让越来越多海外学者愿意来华任教。 这种投入的决心,体现在他对机会成本的漠视,他婉拒了国内外机构开出的天价薪酬与企业顾问职位。这种姿态,清晰地宣告了他投资的纯粹性,即所有资源都必须服务于一个核心目标。 他的投资目标并非零散地资助几个天才,而是对中国数学人才的培育体系进行一次彻底的系统性重塑,他将目光投向了这条“生产线”的每一个环节。 在前端,他发起“数学领军计划”,大胆地将人才选拔前置到初三学生,直接绕开传统应试教育的路径依赖,从源头改变人才的成长轨迹。 在中端,他推动教材改革,引入国际前沿课程,其目的在于破除刻板的解题训练对年轻人创新思维的束缚。 在后端,他牵头成立数学科学中心,为本土学者提供与世界接轨的科研平台,这位年逾七旬的学者,用近乎严苛的个人投入为这条生产线注入了高标准的“质量控制”。 他会在凌晨三点修改学生论文,细致到标点;也会在清晨六点就到校指导学生。 他生活简朴,穿着旧夹克,提着磨损的帆布包,却会自掏腰包资助贫困学生出国交流,雨天里,他与学生一起搬运资料的身影,构成了这场投资中最生动的细节。 “2030年中国数学引领世界”的预言,听起来大胆,却是基于清晰可见的投资回报做出的数据化预测,这些回报正在从不同层面显现。 机构产出是直观的证据,清华大学数学系在《数学年刊》等顶级期刊的发文量已跃居世界前五,这直接证明其科研平台已具备国际竞争力。 人才产出则更为坚实,他培养的学生中,已有超过二十位成为国家杰出青年科学基金获得者。 “领军计划”的学生在国际奥林匹克竞赛中屡获金牌,更有毕业生已在全球顶尖学府获得教职,实现了人才的“反向输出”。 这些成果与本土学者在微分几何、数论等前沿领域的不断突破,共同形成了一股扎实的上升趋势。这让丘成桐的预言,完成了从投入到产出的逻辑闭环,也赋予了他十足的底气。 丘成桐的四十年,是一场以“功成不必在我,功成必定有我”为信念的终极价值投资,他所言的“科学家有祖国”,让他选择成为一个“搭梯子的人”。 他的“零薪酬”,正是为这场漫长的投资付出的最鲜明的“对价”,而他所追求的唯一回报,并非个人财富的增值,而是整个中国数学的未来。 参考资料:美籍数学家丘 成桐:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。到2030年,中国本土数学家将能引领全世界。” 海峡导报2025-10-11