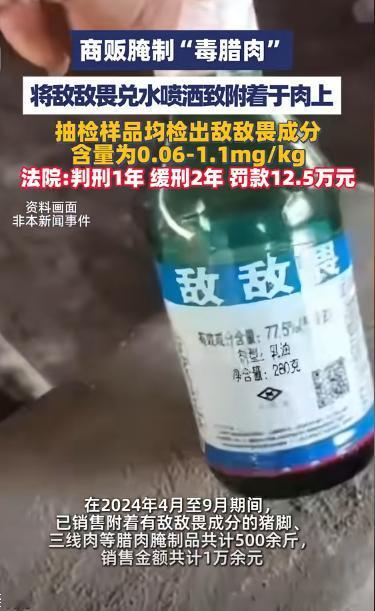

“真是黑心肝!”云南彝良,一男子把500斤腊肉挂墙上,2次往肉上喷敌敌畏,然后把腊肉卖了10000多元,可好景不长,男子的行为败露。 抽样送检的腊肉,敌敌畏含量为0.06-1.1mg/kg,他被罚125000元,判处有期徒刑1年,缓刑2年,这个判决让人很不服气。网友:这都可以判一缓二?食品安全问题太不重视了! 云南彝良县的一纸判决,将一桩食品安全案推上了舆论的风口浪尖,腊肉店老板曾某因向待售腊肉喷洒剧毒农药,被判处有期徒刑一年,缓刑两年。这一结果,在公众心中掀起了远超案件本身的波澜。 人们难以理解,如此“黑心肝”的行为,为何能以缓刑告终,要理解这场风暴,我们必须审视那瓶被曾某视为“救命稻草”的敌敌畏。 它并非简单的犯罪工具,而是一面多棱镜,折射出个人选择的扭曲、法律逻辑的局限与社会信任的深刻裂痕。 曾某的“救命稻草”,首先是一种商业上的幻觉,它看似解决了眼前的经营危机,实则是一条通往毁灭的捷径。 起初,曾某也曾老实经营,注重卫生,但生意下滑,面对云南湿热天气下腊肉的频频生虫发霉,以及日渐沉重的房租与亏损压力,他的心态开始失衡。 于是,在2024年的4月和8月,他分两次将稀释后的敌敌畏细致地喷洒在约500斤猪脚、保肋肉的表面,随后用电风扇吹干,完成了一套扭曲的“品控流程”。 这瓶农药似乎立刻见效,虫子没了,腊肉的卖相也得以维持。 更具讽刺意味的是,竟有顾客夸赞他家的腊肉“色香味更浓”。 这种虚假的口碑,让他通过销售有毒腊肉获利一万余元,他守护了暂时的利润,却彻底摧毁了商业最根本的基石,那便是信任。 如果说商业上的幻觉是其行为的诱因,那么心理上的自我麻醉,则是他得以犯错的根源。 这瓶“救命稻草”,更像一剂强效的道德麻醉剂,让他在清醒的负罪感与贪婪的自我合理化之间,逐渐丧失了良知。 他并非不知道敌敌畏的毒性,那些自己绝不敢食用的腊肉就是最好的证明。 当看到带着孩子的家庭前来购买时,他会心虚地低下头,不敢直视对方的眼睛,这瞬间的闪躲,是良知最后的挣扎。 然而,为了钱,他迅速为自己构建了一套自欺的逻辑。 他将那印着骷髅标志的毒药瓶幻想为摆脱困境的“稻草”,反复告诉自己“只是杀点虫,吃不坏人”。 为了让这套逻辑更可信,他甚至在店内点燃熏香、喷洒空气清新剂,试图从嗅觉上抹去罪证。 当案件进入司法程序,这瓶“救命稻草”最终引发了法律与民意的巨大冲撞。 法庭上,抽检腊肉中0.06至1.1mg/kg的敌敌畏含量,成为量刑的关键标尺。 法院依据刑法第144条定罪,但考虑到检出量或未达到“足以造成严重食源性疾病”的加重标准,以及曾某的认罪认罚态度,最终给出了缓刑判决。 然而,在公众朴素的正义天平上,这种计算显得冰冷而苍白。 人们的愤怒源于一种更绝对的道德判断,在食物中主动添加剧毒物质,无论剂量多少,其行为本质就是“投毒”,是对社会成员生命健康的无差别威胁。 这份愤怒背后,还有一份悬而未决的恐慌。那已经售出的500多斤有毒腊肉,究竟流向了谁的餐桌?法律判决终结了一个案例,却没有消除一个已经扩散的社会风险。这种不确定性,让判决所揭示的法律与民意的裂痕,显得愈发深刻。 归根结底,曾某的“救命稻草”是一个彻头彻尾的悲剧。它没能拯救他的生意,反而使其彻底毁灭;它没能抚慰他的良知,反而使其沉沦麻木;它在法律上得到了“精确”的度量,却在社会层面引发了巨大的信任危机。 信源:大象新闻——商贩腌制“毒腊肉”,将敌敌畏兑水喷洒致附着于肉上