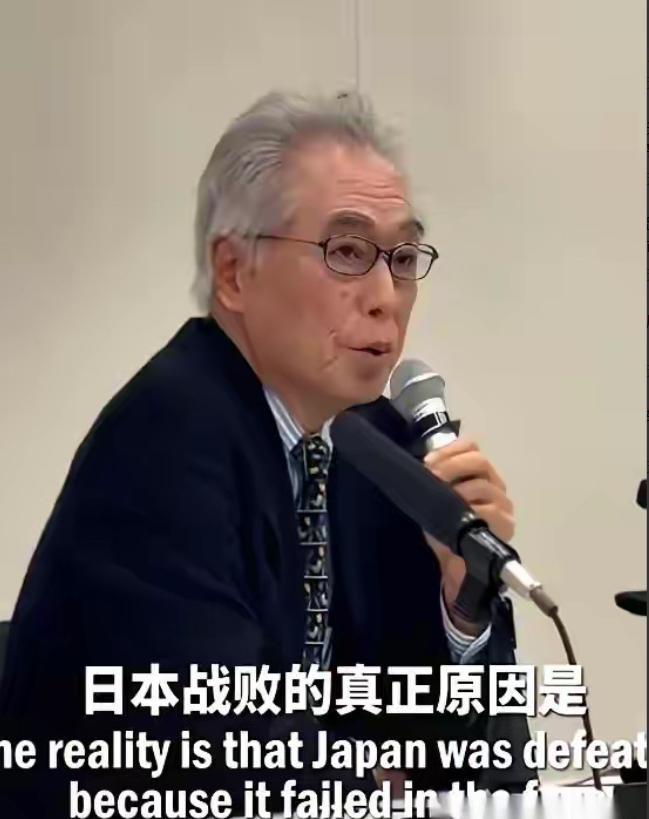

刷到一位日本学者的视频,瞬间让人脊背发凉。他说,全日本人都被教科书告知“二战败于美国原子弹”,他又说,可真相是:“我们是被中国和亚洲人民打败的。” 这番话,在日本国内引起的反响并不大。主流媒体大多保持沉默,甚至连否定都懒得发表。 但在中国社交平台上,这段视频却迅速刷屏。 人们震惊,不是因为这话多新鲜,而是因为终于有日本人敢于直面历史的复杂与残酷。 他说的那句话,“我们是被中国和亚洲人民打败的”,如同一记耳光,打在那些还在用原子弹做借口逃避战争责任的人的脸上。 我们不妨回到1937年,那一年,淞沪会战爆发。中国军队拼尽全力,把当时日本最精锐的部队牢牢拖在上海整整三个月。 79万中国军队与30万日军血战到底,付出30万伤亡的代价,击退了日本“三个月灭亡中国”的幻想。 这一战,不只是打破了日本的速战速决战略,也让整个世界意识到,中国不会轻易屈服。 一年后,武汉会战爆发。这一次,中国动用了超过110万兵力,与日本的35万大军鏖战四个月。 40万伤亡换来的,是让日本彻底陷入持久战的泥潭。 当时的美国,尚未参战;苏联,也未出兵。亚洲战场上,只有中国在独自血战。 1941年,日军刚刚偷袭珍珠港,士气正盛。却在第三次长沙会战中,被中国军队狠狠打了一拳。 5.5万名日军在战场上丧命,被俘或重伤。 这一战,不但粉碎了日军对中国战场的乐观幻想,也为盟军在太平洋战场赢得了时间与空间。 很多人不知道,在1941年太平洋战争爆发前,日本陆军80%的兵力都被困在中国战场。最极端的时候,这一比例高达94%。 换句话说,中国战场几乎牵制了整个日本陆军的主力。 而在太平洋战争全面爆发后,这一比例依然保持在50%以上。 有时甚至达到69%。这是一场没有硝烟的战略绞杀,是用人命、时间和土地换来的战略主动权。 更可怕的是,日本原计划将最精锐的关东军用于北上对抗苏联,但由于在中国战场陷得太深,根本无法抽身。 到1945年苏联红军出兵时,关东军早已不是当年的关东军,士气崩溃、兵力空虚,几乎毫无抵抗能力就被苏军横扫。这不是战术失败,是战略溃败。 日本是个资源匮乏的岛国,它从来撑不起一场持久战。 战前还能靠殖民地与海外运输线维持战争机器运转,但随着战争深入,中国游击队不断袭击关键运输节点,东南亚的石油与粮食根本送不到前线。 到1943年,日本的钢铁产能比战前下降了90%。城市废墟面积达到40%,工业设备损毁率40%,钢铁和煤炭产能只剩战前的10%。 粮食配给制已经实行,普通人每日仅能分到200克食物。全国失业人数超过200万,犯罪率是战前的三倍以上。 有人说,如果没有原子弹,日本是不会投降的。这话说得没错,但也不全对。 原子弹确实加速了日本的崩溃,但那时的日本,早已是一个在悬崖边上晃动的破屋。 炸弹来了,只是让它快一点塌下来而已。真正让日本走到悬崖边的,是中国和整个亚洲人民的抗争。 在朝鲜半岛,抗日武装始终没有放弃斗争。日本投降后,驻朝日军分别向苏美投降,而不是像在中国那样试图继续顽抗。 印尼、越南的独立运动,也在战争末期席卷而起,直接冲击日本在东南亚的殖民统治。 那个所谓的“大东亚共荣圈”,在这些民族的反抗中,变得支离破碎。 很多日本人不愿承认这些。他们更愿意相信,是两颗原子弹结束了战争。 这样,他们就可以把责任推给外力,把一切罪恶归结为“战争机器的疯狂”,而不是自己发动了侵略。 他们的教科书上,只写“广岛和长崎”,很少写南京、重庆和武汉。写“战败”,却不写“侵略”。写“投降”,却不写“罪责”。 这就是那位日本学者说出那句话的背景。他不是在为中国说话,而是在为日本唤醒。 他知道,如果一个国家的历史教育只告诉孩子们“我们是被炸败的”,那这些孩子终将不知道,他们的祖辈到底在亚洲干了什么。 2025年的今天,世界早已进入新的地缘格局。但历史的迷雾依然在很多国家的记忆中徘徊。 特别是日本,这个曾经发动全面侵略战争的国家,至今对“亚洲战败”的叙述依然遮遮掩掩。 而当像石田隆至这样的声音出现时,它就像是暴风雨前的一道闪电,撕开了那层遮羞布。