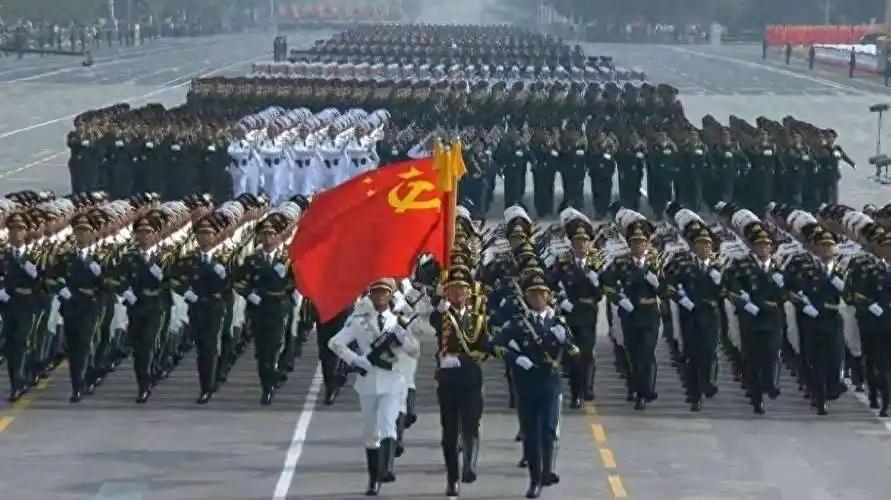

如果台湾真的宣布“独立”,大陆会不会立刻采取行动?其实关键不在于台湾会怎么办,而是看大陆什么时候觉得“该解决了”。换句话说,什么时候出手的决定权在大陆,台湾只能被动应对,统一的时间由大陆来决定。 台海局势如今已成常态化博弈,大陆东部战区军机舰艇巡航频次高企,2025年上半年穿越中线架次超过以往任何一年。这不是临时施压,而是逐步收紧管控的体现。大陆海军福建号航母下水服役,055型驱逐舰批量列装,空军歼-20隐身机编队成型,这些装备让整体战力跃升一个台阶。相比之下,台湾空军主力仍停留在F-16升级版上,数量约140架,但配件短缺导致出勤率不足七成。海军方面,基德级驱逐舰虽有美援痕迹,却难敌大陆舰队的规模和火力密度。全球火力指数显示,2025年大陆军力排全球第三,台湾仅列第二十二,这种差距不是短期可追平的。两岸军力不对等,已成铁板钉钉的事实,台湾的防御策略更多依赖外部因素,而大陆的投入则直指全面掌控。 经济纽带是两岸互动的隐形支柱,2025年前三季度两岸贸易额达2311.62亿美元,其中大陆从台湾进口1693.06亿美元,同比增长8%。台湾对大陆出口占比虽从2020年的43.9%降至今年第一季的28.3%,但电子元件和机械产品仍高度依赖大陆市场,顺差高达1425.93亿美元。这意味着,如果大陆调整贸易政策,台湾经济将面临即时冲击。企业供应链分散虽在推进,但替代市场开拓缓慢,大陆作为最大买家的地位短期难撼。两岸经贸虽有去风险化趋势,却更像重组而非脱钩,台湾厂商扎根大陆的案例层出不穷,显示出务实层面的互利大于对抗。忽略经济现实,谈独立无异于自断臂膀,这也是大陆在施压时总留一手的底牌。 美国对台军售本是台湾倚重的外部支撑,但2025年交付延误问题凸显其局限性。华盛顿智库统计,未交付军售总额超205亿美元,包括拖式导弹和F-16V战机,部分订单最早推至2027年。台湾当局承认,AGM-154C导弹和弹簧刀无人机等项目卡在行政审批环节,美方优先乌克兰和中东事务,导致台湾军需积压。特朗普第二任期虽承诺加大军售规模,预计四年超183亿美元,但实际执行仍受国会预算牵制。美军退役装备转售虽省成本,却难提升台湾的核心战力。兵棋推演显示,美军介入台海胜算不足四成,成本高企回报低迷。口头承诺易给,实质援助难兑,这让台湾的“不对称作战”概念听起来更像安慰剂。 大陆高超音速武器的发展,进一步拉大台海不对称。大陆东风-17导弹已部署东海岸基地,射程1800至2500公里,速度超10马赫,搭载滑翔飞行器可机动规避拦截,覆盖台湾全境。2025年9月阅兵中,东风-17组团亮相,强调其破岛链和打击航母能力。海军鹰击-21反舰弹道导弹射程达1500公里,055型驱逐舰实战化部署,让台湾现有防空系统压力倍增。相比之下,台湾导弹密度虽高,但面对高超音速威胁,拦截窗口仅几分钟。解放军环台演习如“海峡雷霆-2025A”,已将台湾反应时间压缩至小时级,登陆和封锁科目反复锤炼。这类武器不只威慑台湾,还直指美军亚太部署,关岛快递般的精准,让外部干预门槛水涨船高。 台湾内部备战氛围相对松散,民调显示不到三成年轻人愿长期参与军事训练,后备动员时企业缺员率高。2025年汉光演习虽动员两万两千后备役,但山区布防和滩头防御科目暴露协调难题。国防预算占比GDP升至2.5%,八年累计3.66万亿元,却难掩装备老化。空军幻影系列战机配件难觅,海军成功级护卫舰虽新下水,但整体吨位和火力落后大陆。岛内舆论分化,蓝绿阵营对大陆政策拉锯,赖清德当局强调“互不隶属”,却避谈正式独立红线。这反映出台湾社会对高强度对抗的心理准备不足,更多寄望外交牌,而非硬碰硬的军备竞赛。 一旦台湾宣布“独立”,大陆不会贸然全线出击,而是视整体条件评估。国台办多次重申,反对“台独”分裂是底线,但统一时机由大陆把控。郝龙斌等国民党人士呼吁“台湾不独、大陆不武”,试图划清红线,却忽略大陆的战略耐心。2025年赖清德政策分析显示,北京更倾向经济施压和军演围堵,而非即时武统。外部势力如美日虽表态支持,却难掩内部分歧,美国国务院声明虽强硬,但国会辩论总卡在预算优先。兵棋推演中,大陆火力饱和攻击下,台湾防御线易瓦解,但北京更看重最小代价的最大效果。 两岸统一是大势所趋,大陆的掌控力确保进程平稳推进。2025年国台办展望强调,推动交流交融,反对外部干涉。经济融合从代工转向创新协同,台商投资大陆热点如半导体和新能源,显示韧性十足。台湾地位未定论虽被美方重提,却难改一中框架。解放军火箭军发展飞弹平台,部署东风-15系列短程弹道导弹,为高强度对抗备足弹药。台湾防长承认,大陆2025年具备全面攻台能力,但北京更注重和平路径下的渐进统一。忽略这些现实,谈独立只是空谈,统一时间表最终由大陆书写。

脑细胞

更强大时可以宣布,独立日即毁灭日。

太行山上遛狗

2027

用户10xxx57

哪天巡航飞到台北上空了,降落在松山机场了,台湾就解放了!

依南

废话真多。

酒杯中的探戈王

台湾历史以来都是中国的固有领土,台湾问题也是中国内战时遗留下来的问题,时不我待!台湾人都很不靠谱,我只相信东部战区。要解决台湾问题,最切实可行的方法就是以武促统,逼着台湾人做出选择!可以先封锁台湾,围而不打,宣布一个撒侨期限,留一条绿色通道让域外的撒侨,包括那些不承认不接受中华人民共和国管辖的台湾居民,都可以选择离开台湾,(被列入大陆黑名单里的人除外),但是走了就会视作自愿放弃中华人民共和国国籍终身限制入境!支持统一的台湾人可以到大陆领取中华人民共和国台湾居民身份证,先到大陆来旅游几天!愿意附和台独势力死守台湾的人和军队就留下来,时间一到就关门打狗!就当是天气预报要来一场大台风之前转移居民一样的,不怕死的留下!全部视为台独武装分子处理,到时候就一锅端!这样可以避免伤及无辜!打废了再重建,就当来过一场大地震,搞灾后重建了,还能拉动内需,扩大经济发展!大乱之后必有大治!那些领取了中华人民共和国台湾居民身份证的同胞到时候再回台湾去重建新家园,旧房子不要了,重新规划建新别墅!台湾人只会生活得更好!恢复中华人民共和国对台湾省的管辖权和行政权,一国一制,太平盛世!