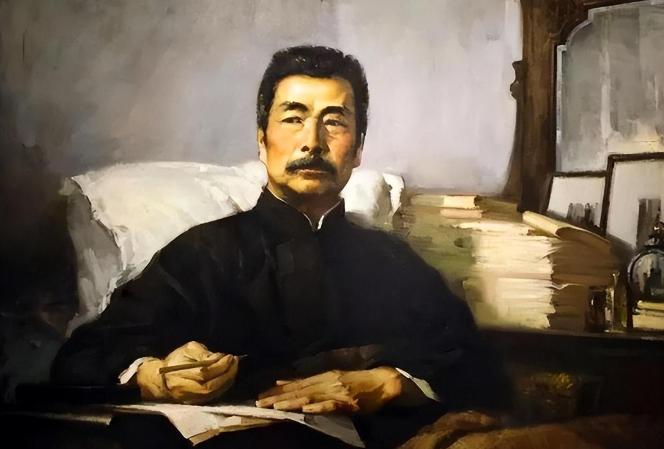

突然发现,杨振宁居然见过活着的鲁迅。前几天看到毛主席接见杨振宁的事迹,很是震惊。现在又看到杨振宁居然见过活着的鲁迅,更惊奇了。 先得掰扯清楚这个误会,其实杨振宁并没真正和活着的鲁迅见过面。鲁迅1936年就去世了,那时杨振宁才14岁,还是个在北平读书的少年。但这事儿也不算全错,他和鲁迅的“相遇”,藏在文字里,比当面见面更有分量。在他和翁帆合著的《曙光集》里,开篇就引了鲁迅那著名的“铁屋子”对话,说自己属于五四那个年代,和鲁迅、王国维他们共享过一段“中华民族的长夜” 。这种精神上的共鸣,可比偶然的碰面更深刻。 倒是和毛主席的见面,是实打实的历史场景,细节里全是时代的重量。1973年7月17日,中南海游泳池的书房里,毛泽东拉着他聊了一个半小时,从基本粒子聊到哲学。毛主席指着他研究的课题开玩笑:“要是物质真分到不能再分了,一万年后科学家干啥去?”还搬出庄子“一尺之棰,日取其半”的说法,讲物质无限可分的道理。临走时毛主席站不起来,轻声说“拉我一把”,杨振宁上前搀扶的瞬间,成了跨越科学与时代的定格。 这两段“交集”凑在一起,才显出杨振宁的特殊——他像一座活的桥梁,一头连着鲁迅那代人的思想启蒙,一头连着新中国的建设岁月。鲁迅用文字唤醒沉睡的国人时,或许没料到多年后,有个少年会在书中读懂他的“铁屋子”隐喻;毛主席和他谈物质分割时,大概也没想到,眼前这位物理学家后来会回国扎根清华,把一生所学献给故土 。 更有意思的是他身上的“幸运”与重量。能和爱因斯坦做同事,能让周总理为他的意见批示重视基础理论,能在特殊年代见证历史转折,这是他的幸运。但这份幸运里藏着责任:他在《曙光集》里写“翁帆答应替我看到”曙光,把自己没走完的期待托付给后人,这又是对鲁迅那代人未竟理想的承接 。 人们总爱津津乐道这种“跨时代见面”,其实是羡慕这种历史的连续性——从鲁迅的呐喊,到毛主席的擘画,再到杨振宁的坚守,一代人接一代人,把“长夜”走成了“晨曦”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。