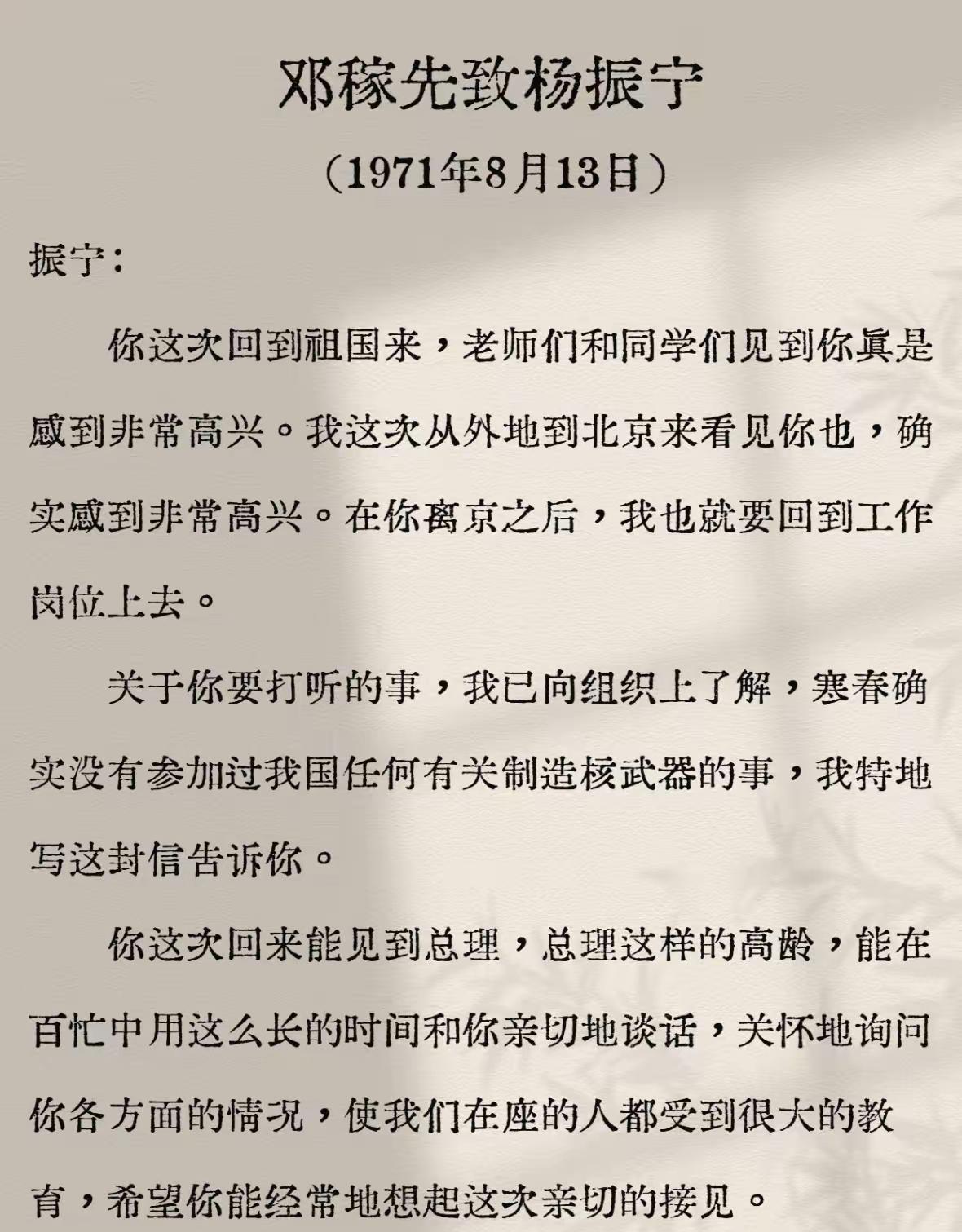

[微风]1986年7月,邓稼先在临终前提出想要再去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他却突然向一旁的妻子问道:“30年后,国家还有人会记得我吗?” 邓稼先的奉献始于1958年的一场彻底“消失”,那年夏天,年仅34岁、已获得美国博士学位的邓稼先接到一纸调令后,便从所有人的生活中“蒸发”了。 他只告诉妻子许鹿希自己要调动工作,却无法说明去向、工作内容,更不知道归期,从此,他不再是公开的学术人才,而是成为国家最高机密项目的核心参与者,一个隐姓埋名的代号。 在之后的28年里,这位医学世家出身的学术精英,彻底“消失”在公众视野中,在这28年里,家中的重担全由妻子许鹿希独自承担,她默默忍受着外界的猜疑与生活的艰辛。 而邓稼先则扎根戈壁滩,终日与风沙、核试验数据为伴,他付出的首要代价,便是作为丈夫、父亲和儿子的普通家庭生活。 如果说隐藏身份是第一层的牺牲,那么身体的损耗则更为沉重,他是在用自己的身体,为国家填补国防力量的空白。 1985年,邓稼先终于回到北京,可61岁的他带回的不是荣誉勋章,而是一张直肠癌晚期的诊断书,病因很明确,是常年从事核试验工作累积的严重核辐射。 在生命最后的363天里,邓稼先经历了3次大手术,痛苦时刻相伴,为缓解疼痛,止痛剂的用量从最初的一天一次,逐渐增加到每小时注射一次。 这形成了鲜明的对比:国家的国防盾牌在他手中变得坚不可摧,而这位铸盾人,身体却被核辐射侵蚀得千疮百孔,他几乎是用自身健康的燃烧,换来了国家的长久安宁。 正因如此,天安门对邓稼先有着非凡的意义,从1937年在北平街头怒踩日本国旗的少年,到1950年博士毕业仅9天就毅然回国的青年,他一生的信仰与追求,都与这座城市、这个国家象征紧密相连。 他清楚自己的身体状况,也明白妻子口中“病情好转”是善意的谎言,在完成对国家的使命后,他终于为即将逝去的自己,问出了那句关于“被记得”的疑问。 他曾说“只要这件事做成,我的一生便有了价值”,这里的“这件事”就是为国研制核武器,而在生命尽头,他想知道的是在这份价值中,是否有属于“邓稼先”这个个体的痕迹。 答案是肯定的,我们一直记得他,而且记得远比他想象的深刻,我们敬佩他“两弹元勋”“国家柱石”的功绩,更心疼那个隐姓埋名28年、在生命最后时刻仍渴望被铭记的有血有肉的普通人。 正是那句临终的脆弱提问让他从一座冰冷的丰碑,变成了可敬、可亲、可感的先辈,这份记忆也因这份真实的情感,有了最动人的温度。 信息来源: 共青团中央——此位真国士:血流而尽,他临终最后一句话振奋中华!