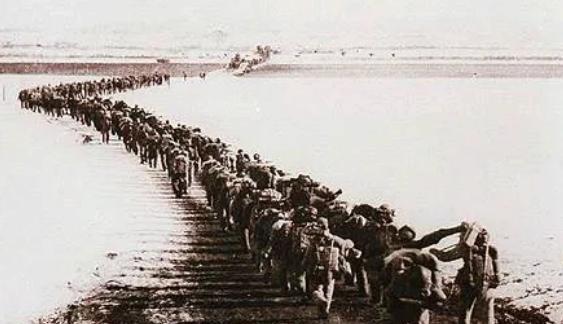

1991年,200名乌克兰专家来中国做出巨大贡献后,竟然在采访中号啕大哭,他们在中国究竟过着怎样的生活?为何在采访中会痛哭流涕? 苏联解体后,乌克兰接过了35%的军工产业,安东诺夫设计局、黑海船厂这些曾经造得出航母、巨型运输机的巨头,转眼成了没人管的“烂摊子”。 那会儿乌克兰经济崩得厉害,1992年GDP直接跌到1990年的82.3%,通货膨胀飙到四千多倍,1994年1美元更是能兑换25万乌克兰库邦币,普通人工资涨了几千倍,却连半块面包都买不起。 黑海船厂的航母总设计师巴比奇,盯着只完工68%的“瓦良格”号,手里攥着三个月没发的工资条,全家只能靠变卖妻子的首饰换面包,安东诺夫设计局的专家更惨,把设计过安-124巨型运输机的图纸捆成捆,扛到黑市换土豆,一斤图纸换两斤土豆成了常态,曾经的国宝级人才,活活被逼成了“卖纸换粮”的窘境。 就在这帮专家眼看要把技术烂在肚子里的时候,中国启动了“双引工程”,时任总理李鹏亲自拍板,专门盯着独联体国家散落的军工人才,派小组直奔基辅、哈尔科夫这些军工重镇“见人聊待遇”。 给出的条件说出来能让他们惊掉下巴:全家免费住两居室公寓,比在基辅的老房子还宽敞,有的地方还专门建了专家村,全是苏联式住房。 月薪300美元,要知道当时乌克兰普通工人月薪才8美元,就算留任的军工技术员,工资也缩水到原来的十分之一,有个安东诺夫的老工程师后来算过,在中国一个月的收入,比在乌克兰一年挣的还多。 更贴心的是家属安置,配偶能安排到研究所当翻译或行政,孩子进双语学校还有俄语班,看病走专家绿色通道,不用像在乌克兰那样排半天队还拿不到药,签合同的时候还直接给配一辆自行车,连日常出行都替他们想到了。 这种待遇可不是画大饼,是真金白银的保障,毕竟中国当时正憋着劲补军工短板,这些专家手里的技术,就是最值钱的“宝贝”。 日子稳住了,更让他们挪不开腿的是,自己那身本事终于不用烂在肚子里了,巴比奇这位参与过苏联所有航母设计的“航母之父”,2017年加入青岛中乌特种船舶制造厂,一进门就看到专门为他搭建的航母结构实验室,设备比黑海船厂当年的还先进,他当年在苏联没做成的航母甲板抗冲击实验,中国直接拨了专款支持。 他带领团队帮中国吃透了航母甲板的钢材焊接技术,光这一项就比自己摸索至少省了10年时间,后来辽宁舰、山东舰能顺利下水,少不了他的功劳。 安东诺夫设计局的专家也没闲着,西飞当时正卡在运-8运输机的升级瓶颈,机组要3到5人操作,载重还上不去,他们带来的安-12改进方案,直接把机组减到2人,载重提升3吨,后来的运-9就是在这个基础上改出来的,能拉20吨货物还能空投13吨重的装备,衍生出的巡逻机、预警机十几种型号,光海军就装备了8架运-8X巡逻机,24小时盯着南海。 马达西奇公司的发动机专家更实在,把D-18T发动机的核心技术拆解图带来了,这款发动机可是苏联的宝贝,安-124、安-225这些巨型运输机全靠它撑着,虽然现在看技术不算顶尖,但对当时缺发动机的中国来说,简直是拿到了“参考答案”。 他们蹲在车间手把手教,帮中国建起发动机生产线,连运-20的机翼设计都借鉴了安-70的技术,一下子解决了大型运输机的动力难题。 重庆那家中乌合资工厂,5年时间就吃透10多项航空核心技术,直接用在了后来的L-15教练机身上,这效率在乌克兰想都不敢想。 国家设的“友谊奖”,获奖的乌克兰专家能受到高层接见,巴比奇还拿过“齐鲁友谊奖”,这种被当成“国宝”的感觉,是他们在乌克兰解体后想都不敢想的。 西飞赶运-8F600研制进度时,专家们跟着中国团队连轴转了一个月,食堂师傅特意学了罗宋汤和黑面包的做法,听说厨师还是从北京找的乌克兰裔,这份细节上的用心,比给多少钱都暖。 更让他们感慨的是,自己的技术在故国成了没人要的“废品”,到中国却能帮着建航母、造大飞机,这种从谷底到巅峰的人生转折,换谁都扛不住情绪波动。 这些专家后来大多在中国待了十几年,有的把家安在了西安、青岛这些军工重镇,孩子考上中国的航空院校,甚至娶了中国媳妇、嫁了中国女婿。 就算有想回乌克兰养老的,中国也给路费补贴,手续一条龙办齐,退休金照样发,临走还送纪念章和友谊证书,退休后每月退休金能有2万元起,住房还归个人所有。 他们常说,中国不仅救了他们的家,更救了他们的事业,采访里的那些眼泪,藏着对乌克兰苦难岁月的后怕,藏着对中国知遇之恩的感激,更藏着自己人生重新发光的激动。 毕竟对真正的技术人才来说,能让自己的心血变成保家卫国的重器,比任何高薪都更让人满足,这百感交集的泪水,比任何语言都能说明他们在中国的日子过得有多踏实。