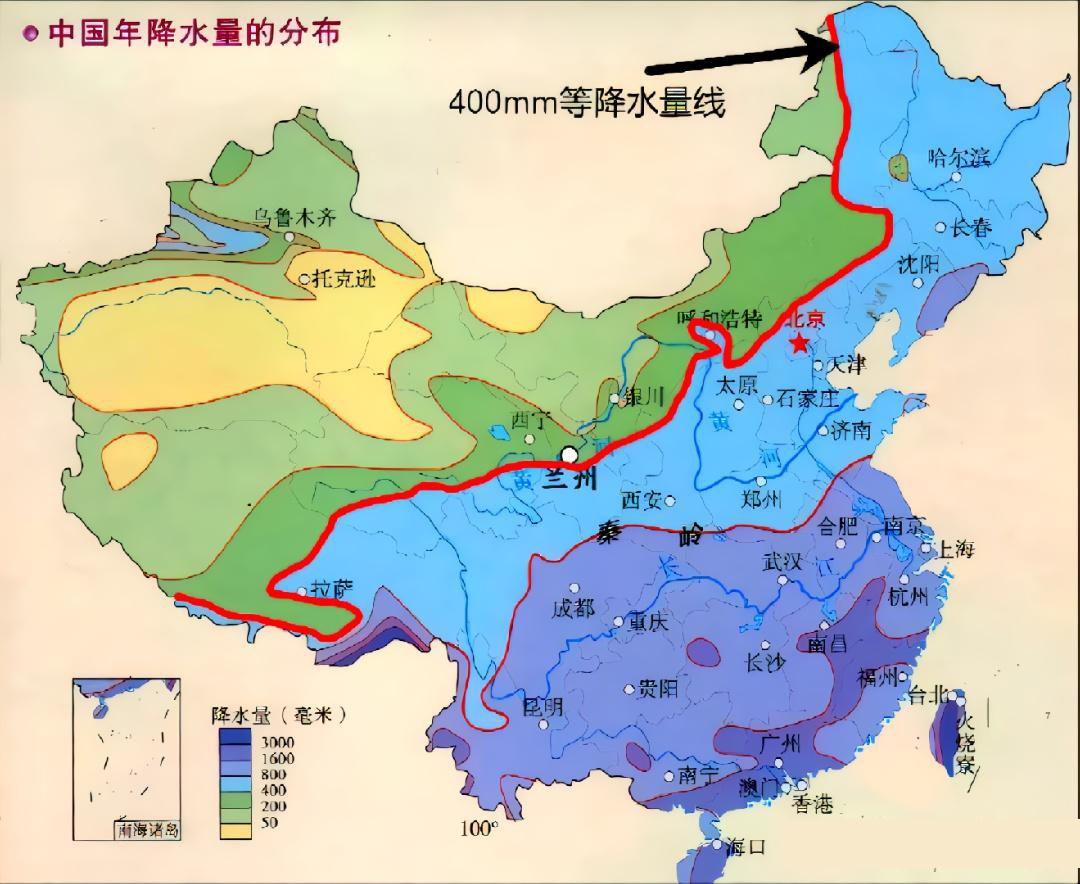

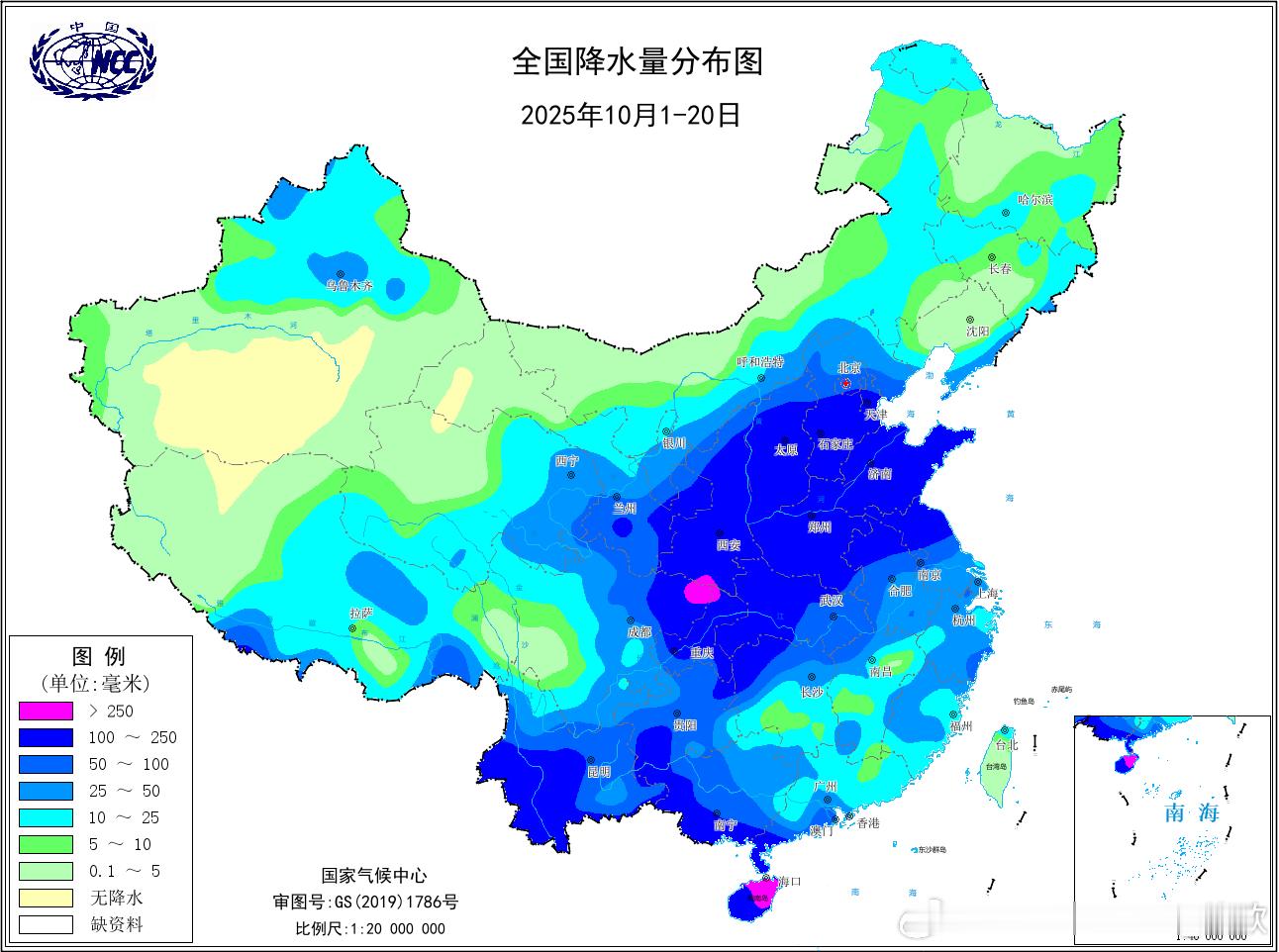

世界达到气候临界点,降水线北移对中国是大好事? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 全球气候变暖导致的降水线北移,对中国北方和西北地区的农业潜力来说,确实可能是一件“好事”。 过去,北方和西北地区水资源紧张、降水有限,农业发展受到严重制约,粮食作物种植面积受限,农业产量和效益都不高。 如果降水线真的北移,意味着这些地区的降水量增加,土壤湿度改善,农作物生长条件得到优化,种植季节可能延长,粮食生产潜力提升,从长远看,这对保障国家粮食安全无疑是利好。 但别急着乐观,这个“好事”背后暗藏不少风险。气候临界点一旦触发,极端天气的频率和强度也会大幅增加。 暴雨、洪涝、干旱、高温热浪,这些都可能随时袭击农业生产,让刚刚改善的条件瞬间遭到破坏。 北方和西北地区虽然降水增加,但如果降水分布极端化,雨水集中在短时间,依然可能引发洪涝灾害,甚至破坏土壤结构,影响作物根系生长。 此外,气候变化还会引发系统性风险。水资源分布改变、生态系统失衡、病虫害传播范围扩大,这些都会对农业生产和粮食安全形成挑战。 例如,原本只在南方出现的病虫害可能随着温度上升北上,给北方农作物带来新的威胁。更广泛地说,生态系统的连锁反应可能影响水源调控、土壤肥力甚至区域气候,从而对整个农业体系造成深远影响。 面对这种复杂局面,中国必须同步推进减排和适应策略。减排固然是全球责任,但对于国内来说,适应策略更加现实和迫切。 比如,在北方和西北地区发展节水灌溉、雨水收集和高效用水技术,可以有效缓解降水波动带来的风险。 同时,生态建设也不能忽视,植被恢复、河流治理和水土保持都是确保农业可持续发展的关键。 技术手段同样重要,利用气象监测、智能农业、抗逆作物育种等手段,可以提高应对极端气候的能力,把潜在机会转化为实际收益。 气候变化不仅是挑战,也是机遇。如果能科学规划、合理布局,中国部分北方和西北地区农业潜力提升可能为国家粮食安全提供新的支撑,甚至缓解部分区域的经济发展压力。 但这绝不是简单的“天降好事”,更像是一场复杂的赌局,需要智慧、科技和政策的共同支撑。 一个地区降水增加不代表一切顺利,还必须考虑土壤质量、灌溉设施、农民生产能力和市场流通体系,缺一不可。 再往长远看,全球气候变化带来的影响不仅限于农业。能源、水资源、城市建设、公共卫生、生态安全,都与气候紧密相关。 中国在应对气候临界点时,需要系统性思维,把农业潜力提升作为一个环节,而非孤立事件。唯有综合施策,才能在挑战中抓住机会,在风险中降低损失。 降水线北移对中国部分地区农业确实带来潜在好处,但绝非无风险的“礼物”。科学规划、技术支持、政策保障和生态建设必须同步跟上,才能真正把这种潜力转化为稳定可持续的发展成果。 面对气候临界点,机会和风险并存,关键在于能否通过智慧和科技把握主动权,而不是被动应付。 短期内可能会有波动和不确定,但长期来看,能够提前布局、积极适应的地区和政策,将获得最大收益。