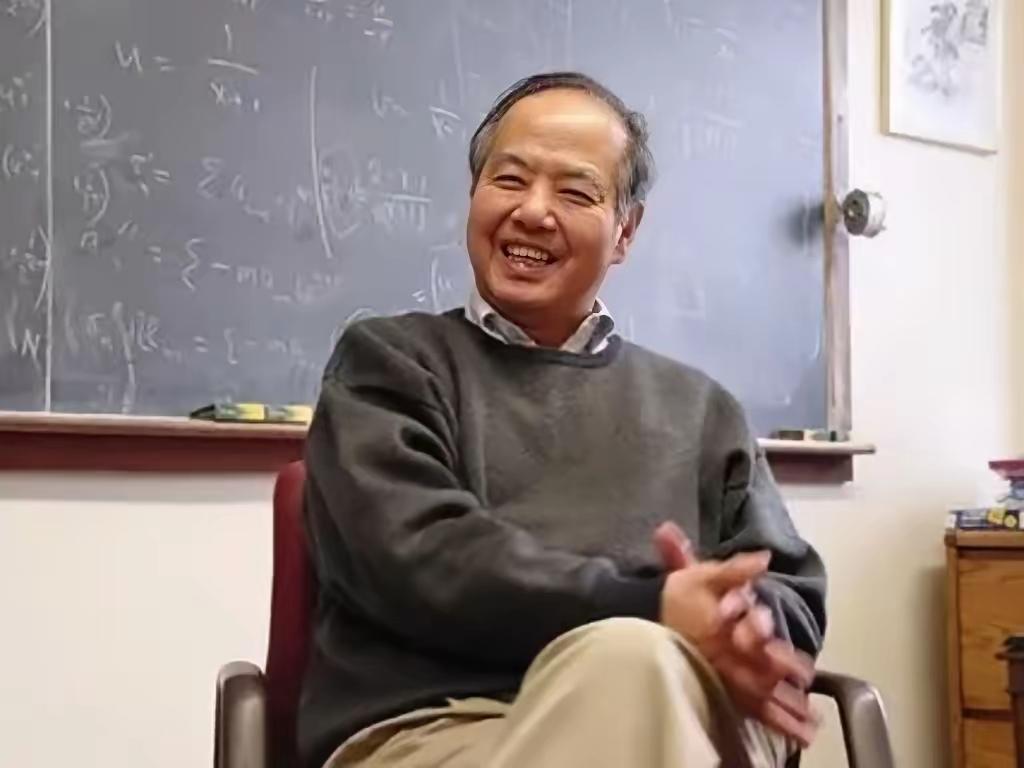

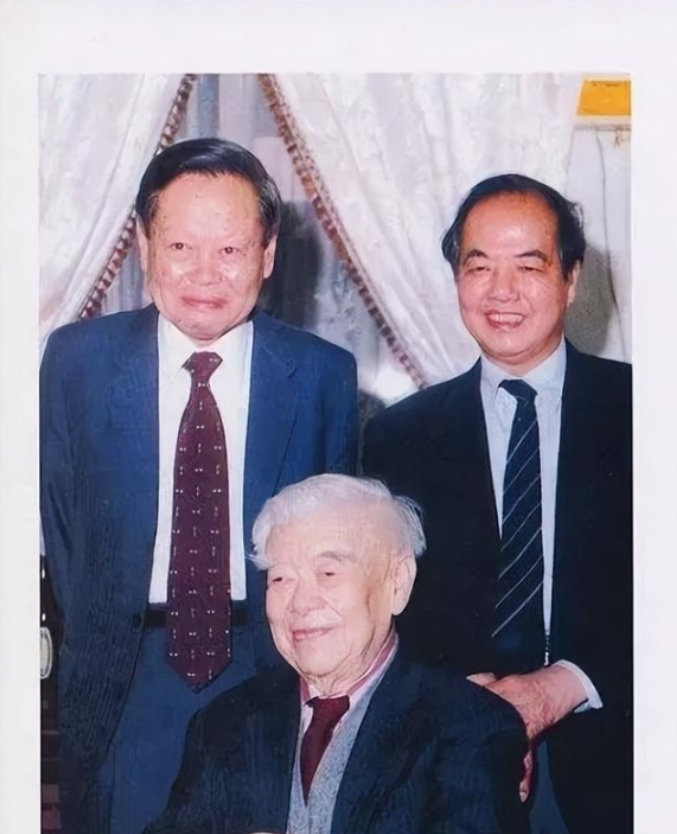

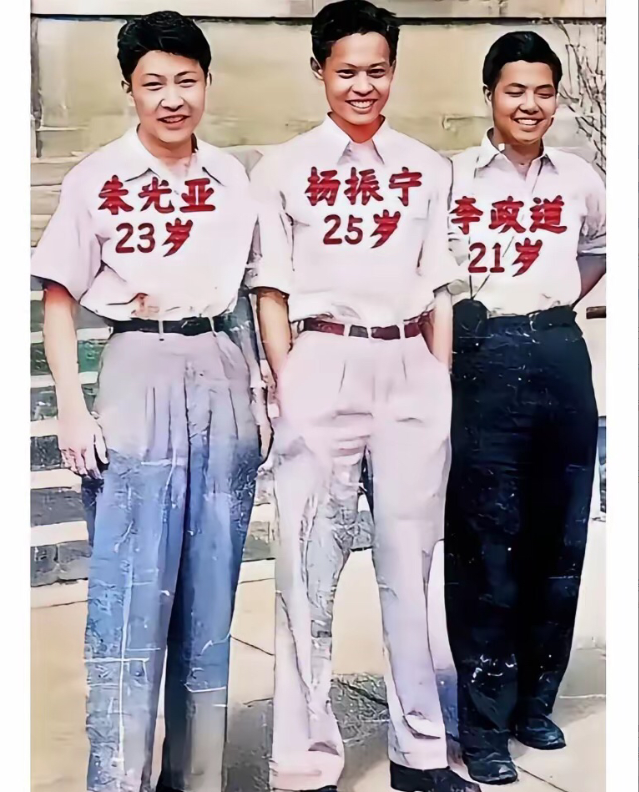

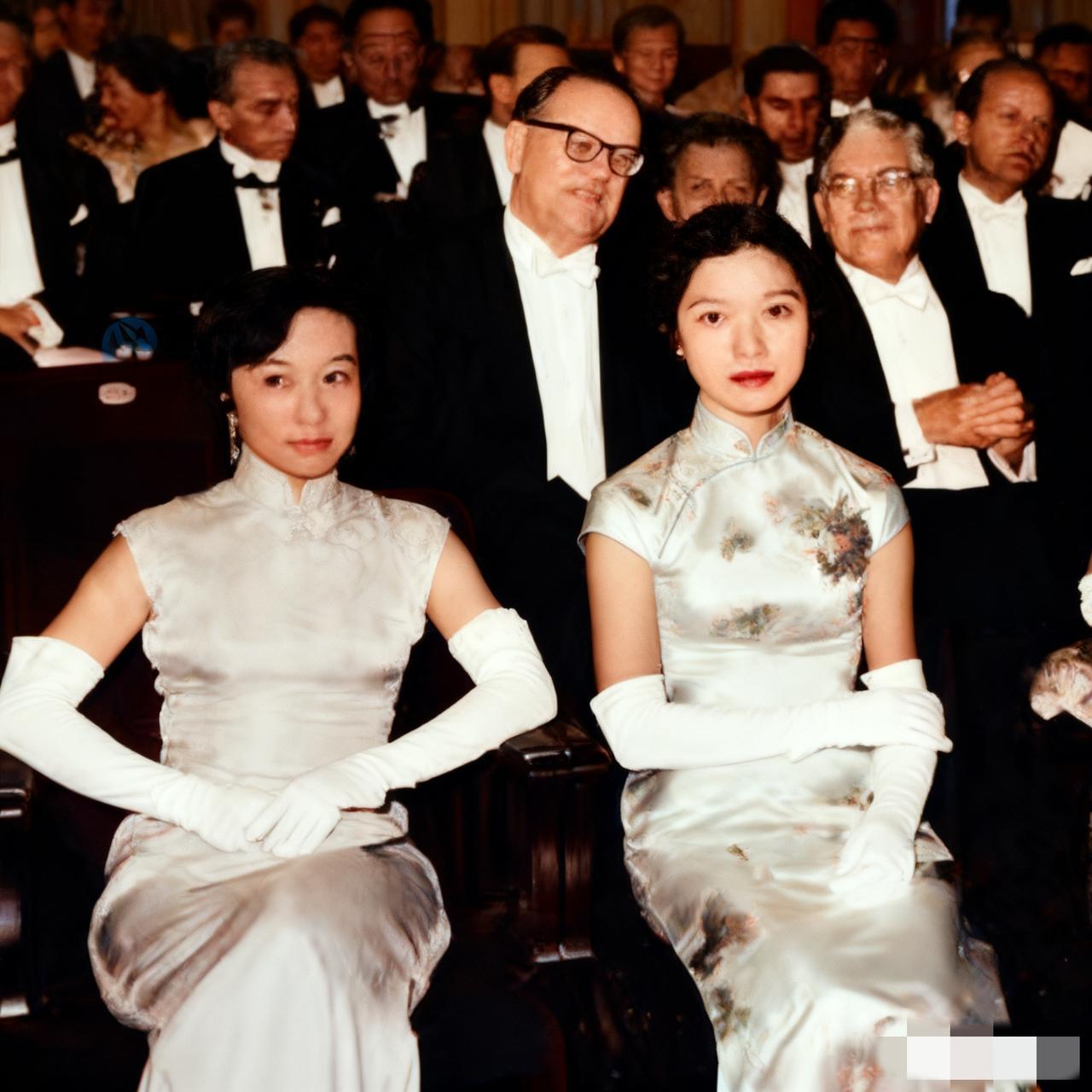

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 这句严厉的提醒,像一颗种子,在李政道心里扎下了“独立思考”的根,也悄然铺垫了他此后近百年的科学人生。 2024年11月,苏州东山镇华侨公墓里多了一座合葬墓。97岁的李政道,这位曾惊动中外物理学界的诺奖得主,终于带着一身烟火气回到了祖籍,与离世多年的夫人秦惠䇹团聚。他这一生,就像一条连接东西方的科学纽带,既攀上了物理研究的珠峰,又始终把根扎在祖国的泥土里。 时间倒回1946年春天,战乱的阴霾还未散尽。20岁的李政道连大学文凭都没拿到,全靠西南联大教授吴大猷一封沉甸甸的推荐信,才挤上国家奖学金的名单,坐船远赴美国留学。初到异国,他只能以非正式生的身份入学,却凭着过人的天赋在考试中一路领跑,硬生生被诺奖得主费米看中。这位美国第一座原子反应堆的设计者亲自出面,把他破格招为芝加哥大学研究生,每周雷打不动抽半天时间一对一辅导,教他粒子物理的真谛。 费米的教学从不准许“捡现成答案”。有次聊起太阳构造,费米突然发问:“太阳中心温度多少?”李政道想都没想就答:“大概1000万度,文献里写的。”费米紧跟着追问:“你自己算过吗?”李政道一下愣住了——他从没怀疑过文献的结论。费米没发火,反而花了两天时间,亲手做了一把六七英尺长的特制计算尺,陪着他一步步演算。最后得出的结果确实是1000万度,但这把世界上唯一专门算太阳温度的尺子,却给李政道刻下了终身难忘的道理:“尽信书不如无书,做学问必须自己求证”。 1956年,31岁的李政道和杨振宁一起提出“弱相互作用中宇称不守恒”理论,次年就被实验证实。年纪轻轻的他站上诺奖领奖台,成了华人科学界的骄傲。但他没止步,从1949年发表第一篇论文到2010年,62年间写下321篇论文,在量子场论、核物理等多个领域留下开创性足迹。中国科学院院士张杰后来发现,除了自己拿的诺奖,他还为另外五项诺奖成果铺了路——比如1952年研究的极性晶体中慢电子运动,就直接帮了1972年超导BCS理论的大忙,获奖人都特意提过他的奠基之功。 1972年第一次回国,李政道看着祖国科教领域的空白急得睡不着。从那以后到2010年,38年里他回国49次,不是来撑场面的,是真刀真枪解决问题:没恢复高考时,建议办少年班挖掘天赋少年;大学生多了但博士培养跟不上,牵头搞CUSPEA计划,送915名学生去北美顶尖院校深造;后来又推动建立博士后制度,建议设立国家自然科学基金,给科研人员托底。这个计划有多牛?走出了15位中外院士、300多位国际科技组织任职者,还有上百位国际大奖得主和高科技企业家。连儿子李中清都是帮着寄邮件时才发现,父亲一开始竟是自掏腰包办的这个计划。 2010年,李政道把诺奖奖章原件、毕生手稿和旧居都捐给了上海交大,临走时跟张杰感慨:“以前回来是给别人东西,这次感觉要别人照顾了。”那之后,他就再也没踏上故土。2014年,他搬离住了61年的纽约,去旧金山投奔儿孙,退休后依旧没闲下来:要么翻笔记本琢磨方程式,要么揣着速写本画萌芽的树、扑腾的鸟,还教孙辈写书法读诗词,说自然之美和物理规律本就相通。 2024年8月,李政道在旧金山家中离世,临终前还念叨着“要回家,要跟老伴团聚”。11月,他的骨灰终于回到苏州,完成了最后的心愿。 我觉得李政道最了不起的,从来不是诺奖光环,而是把费米教的较真刻进骨子里,更把对祖国的牵挂变成了实招。科学家里聪明人不少,但既懂尖端学问,又肯弯腰为故土铺路的太少;赤子多有家国情怀,但能把情怀变成千万人受益的行动更难得。先生如星,曾借西方之光点亮学问;归国似火,甘为故土燃尽余晖。这样的人,值得我们永远铭记。