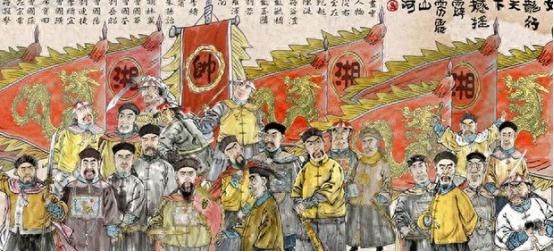

曾国藩对中国最大功绩:提拔了杨振宁曾祖父,保护了邓稼先的爷爷。 说起曾国藩,大家想起来,脑子里蹦出来的就是江南一刀,太平天国被他剿了个干净,湘军总督,杀伐果断,什么中兴名臣,什么理学大家,都是后面才有人去说,老百姓嘴里,他就是湘军那个刽子手,剃了太平军脑袋的人,南京城被攻破,农民起义最后一点火苗也灭了,他手里兵符如山,军令下得飞快,干事很利索,但这都不是重点。 有意思的地方,是他早年做过两件小事,事情不大,没几个人记得,结果过了一百年,杨振宁,邓稼先,这两个人站到了世界中央,他们两家的命运,就是被这个杀伐果断的老湘军给改变了,谁能想到呢,一个顺手的点头安排,居然能影响到科技顶尖的人物。 杨振宁的家族,安徽凤阳人,真正起来是在合肥,他曾祖父杨家驹,乡下的普通人,太平天国闹起来,跑去李鸿章的淮军里当兵,刚开始就是个扛枪的,不怕死,打仗又猛,升官就快,有一次战场上表现好,名字报到曾国藩那儿,老曾看了一眼,觉得这人可以,就点了下头,“提上来”,杨家驹就从一个小兵变成了太平县都司,正四品军官,跟个团级干部差不多。 一个草根能爬到这个位置,简直是奇迹,可当官只是表面,钱,地位,安稳,这才是根本,仗打完了清廷裁军,杨家驹脑子也明白,和平年代军职不牢靠,早早退了下来,拿着退伍的钱回合肥搞实业,买下七进的大宅子,靠街的几进租给药铺收租,自己家住后头,这种退役军人成了地方新贵,起点就是曾国藩那一下点头,杨家驹有五个儿子,大儿子杨邦盛走了科举的路子,考中秀才,给段芝贵当幕僚,收入也稳定,可惜三十多岁人就没了,留下杨武之、杨力磋两兄弟。 年纪还小,母亲早逝,父亲又病故,按说这家道就该中落了,可杨家没垮,家底子厚实,二儿子杨邦瑞接手家产,当了钱庄大掌柜,社会地位不低,兄长走了,他主动把侄子养起来,盯着杨武之读书,不许他荒废,杨武之本来性子顽劣,喜欢赌博,被叔叔一句话劝了回来,“你父亲去了,家里就靠你了”,这才开始好好读书,考上北师大,又去了美国深造,成了数学家,也就是杨振宁的父亲,要是没有杨家驹退伍买的那个大宅子,家里没那个底子,叔侄俩不可能安稳,杨武之也去不了美国,杨振宁也就没后来了,曾国藩就那么顺手点了个头,命运的链条就开始一环扣一环地转了。 邓稼先那边,家族起点就高多了,五世祖邓传密,是清代的大儒,湖南石鼓书院的山长,还是彭玉麟的老师,晚年投奔曾国藩的幕府,两人关系不一般,可惜邓传密的儿子走得早,只留下一个孙子邓绳候,家里就剩一老一小,同治二年除夕,邓传密带着孙子去见曾国藩。 《曾文正公日记》里记得很清楚,“邓守之来,携一幼孙,仅八、九岁,盖完白先生之子孙仅存此耳,相对凄然”,三代单传,香火就剩这一根线,如果没人帮一把,这孩子很难活过青春期,家产散了,家学也得废了,墓志铭都没人给刻,曾国藩没说什么,就做了两件事,一是给孩子请名师,二是暗中帮他,让他十九岁就中了举人。 举人在清代,那就是个护身符,有功名在身,能保护财产,免赋役,宗族不敢欺负,地方官也得尊重,有了这层庇护,邓绳候才活了下来,生了四个儿子,个个都读书,第三子邓以蛰,后来是清华的教授,娶了王淑蠲,这两人就是邓稼先的父母,要是没有曾国藩那个除夕夜的出手,邓家在清末的战乱里早就断了,哪还有后来的“两弹元勋”。 说到底,厉害人物的命运转折点,背后总有个推手,曾国藩这两次出手,杨家驹是靠战功被点名,邓家是老人带着幼孙在除夕夜相见,动了恻隐之心,晚清的官员多得是,谁手里没点权力,看过的忠良孤儿,有功的老兵,多了去了,真能帮一把的没几个。 曾国藩不光帮了,还处理得干净,没留下什么恩情尾巴,也没出来卖这个人情,杨家驹走的是军功变财富,邓绳候拿的是功名护家族,最后这两条线,在20世纪中国科学的最前线交汇了,一个研究粒子对称性,拿了诺奖,一个主导原子弹氢弹设计,顶起了国家的脊梁,这要不是功绩,什么才叫功绩,曾国藩这个人太复杂,剿太平军,江南血流成河,提拔李鸿章,办洋务局,搞出清末工业的原型。 他杀人如麻,又读了那么多书,讲忠恕,信慎独,他不是个完美的人,很多人也不喜欢他,可他随手提拔了杨家驹,保下了邓绳候,死后一百年,他自己都看不到的“后代”,站在了国家和世界科技的高峰,有些种子,种下去的时候没人觉得重要,可它活得久,就能穿越时代,刀下有理想死去,也有不小心被保住的未来,这才是历史最怪的地方。