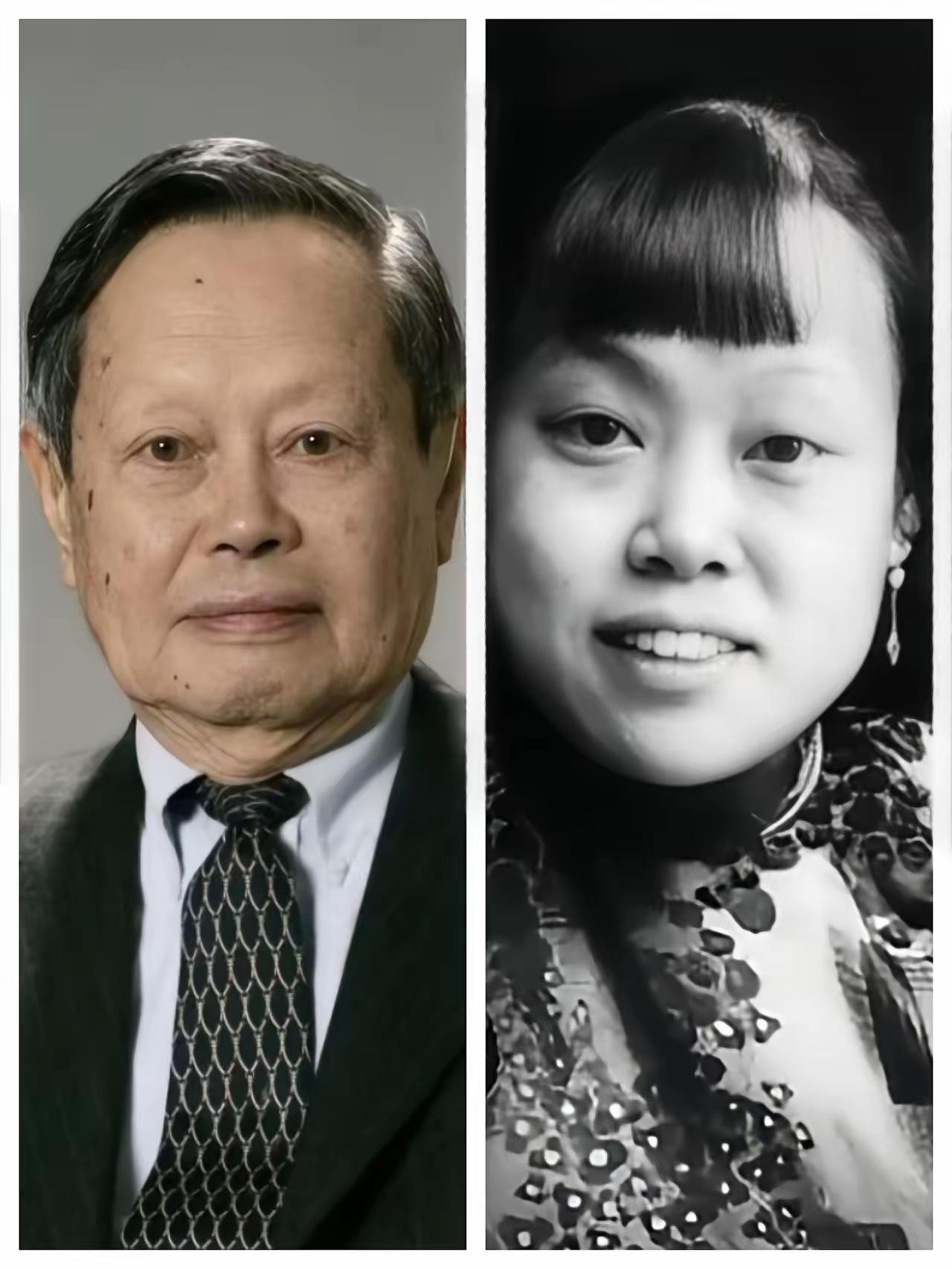

先生溘然长逝,享年103岁, 右图是先生的母亲罗孟华, 先生不但跟母亲长得很像,气质很像,就连长寿基因也得到了遗传,其母享年91岁。 在先生的记忆中,母亲是一个意志坚强又克勤克俭的人,一个人为了全家七口人的生活操劳不停,让家人度过了最艰难的那一段时日,在他眼中,母亲是一个有信念的人。 即使在艰难时期,也没有忘记对先生的教导。曾在一年多时间,对先生完成了3000多字的启蒙。在那个年代,能对孩子进行辅导启蒙的女性,也是高知的,可见先生聪明好学,也多少遗传了母亲。 现在先生与母亲在另一世界团聚,也算圆满了,愿先生千古。 翻开先生家里的老相册,罗孟华的照片总是最先掉出来——那张泛黄的黑白照里,她挽着发髻,嘴角微抿,眼神亮得像煤油灯芯。先生常说:“我娘没念过洋学堂,可她把‘骨气’两个字刻进了我骨头缝里。”小时候家里穷得叮当响,七张嘴等着吃饭,罗孟华就白天给人缝补,晚上纺线到鸡叫,纺车吱呀吱呀,像给黑夜打节拍。冬天屋里结霜,她把手泡在冷水里搓麻绳,手指肿得像胡萝卜,也不肯花一分钱买炭火,就一句话:“柴留给娃念书,手冷可以搓。” 先生后来回忆,自己第一回认字,就是坐在母亲膝头上完成的。罗孟华把旧账本翻过来,用锅底灰磨成墨,树枝当笔,一笔一画教写“人”“天”“下”。一年多,硬攒出三千多字的小课本。村里老太太笑她“疯婆子”,她回一句:“我娃将来要抬头看天,不能当睁眼瞎。”后来先生考学堂、留洋、做学问,每一步都揣着那本“锅底灰字帖”。他常跟人打趣:“我这点聪明,全是娘用纺车‘纺’出来的,一根线一个字,纺了三千多根。” 长寿这事,更邪门。罗孟华九十出头还能穿针引线,先生一百零三了,每天自己拄拐去菜市场,跟小商贩砍价:“菠菜三块?我娘说两块五能买一盘饺子馅!”商贩看他眉毛都白了,还搬出“我娘说”,乐得直让价。街坊总结:这母子俩,命硬心更硬,连时间都得让三分。 如今先生走了,家里那只老纺车还在。外孙把它擦得锃亮,摆进客厅,说要让“纺车声陪着外公”。照片里的罗孟华依旧抿着嘴,像在说:“瞧,我娃没给我丢脸。”先生遗像就放在母亲旁边,一样的眉眼,一样的嘴角弧度,活脱脱一个模子刻出来。亲友来吊唁,看着两幅照片,都忍不住嘟囔:“这娘俩,连皱纹走的方向都一样。” 我想起自己外婆。小时候她背着我走十里山路去赶集,我趴在她背上数白头发,她喘着气笑:“数不完吧?一根头发换你一斤肉,值!”后来我去外地上学,她把攒了一年的鸡蛋塞进我行李箱,七十多个,用旧毛衣一层层包着。火车开动,她站在月台挥手,风吹起她洗得发白的衣角,像一面褪色的旗。那一刻,我突然懂了罗孟华——她们不是“高大全”的英雄,是用一根根线、一枚枚鸡蛋,把儿女的未来“织”出来的普通人。 先生常给年轻人留一句话:“别急着做大事,先学做大人。大人的第一条,就是记住娘的苦。”现在他去找母亲了,我想,那边肯定也有一盏煤油灯,罗孟华还是挽着发髻,手里拿着“锅底灰字帖”,冲他笑:“娃,来啦?咱接着写,写‘天’写‘地’,写‘回家’。” 灯芯一跳,照片里的先生也笑了。人间最长情的告别,不过如此:你养我长大,我陪你到老,哪怕隔着生死,也叫圆满。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。