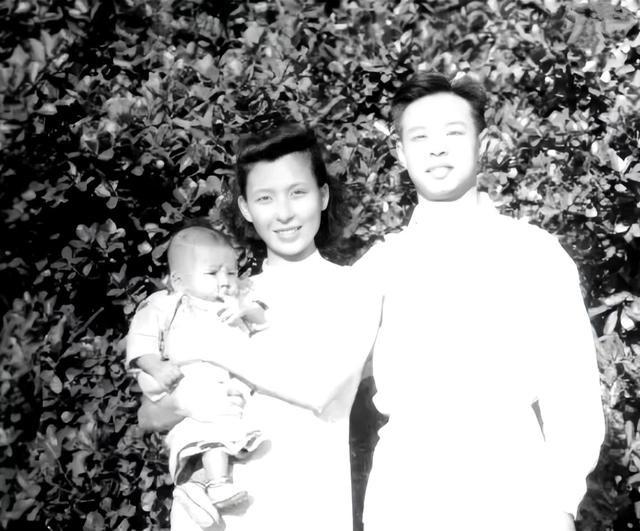

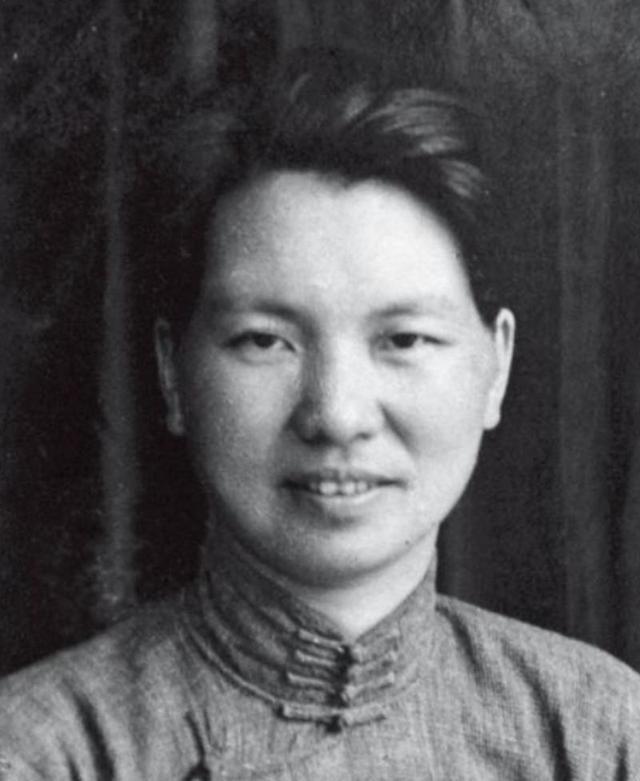

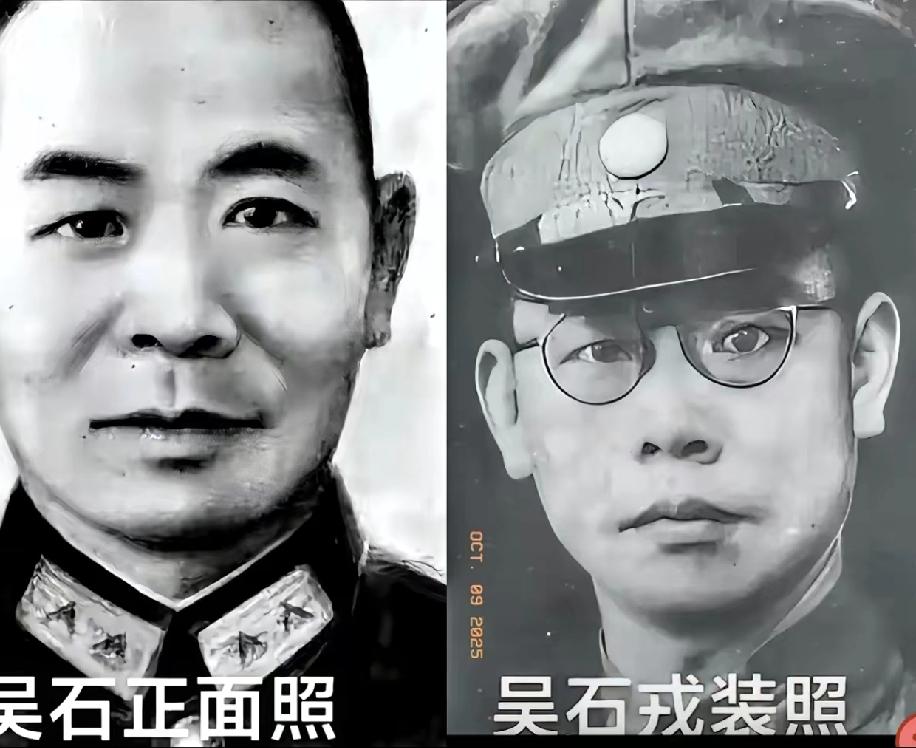

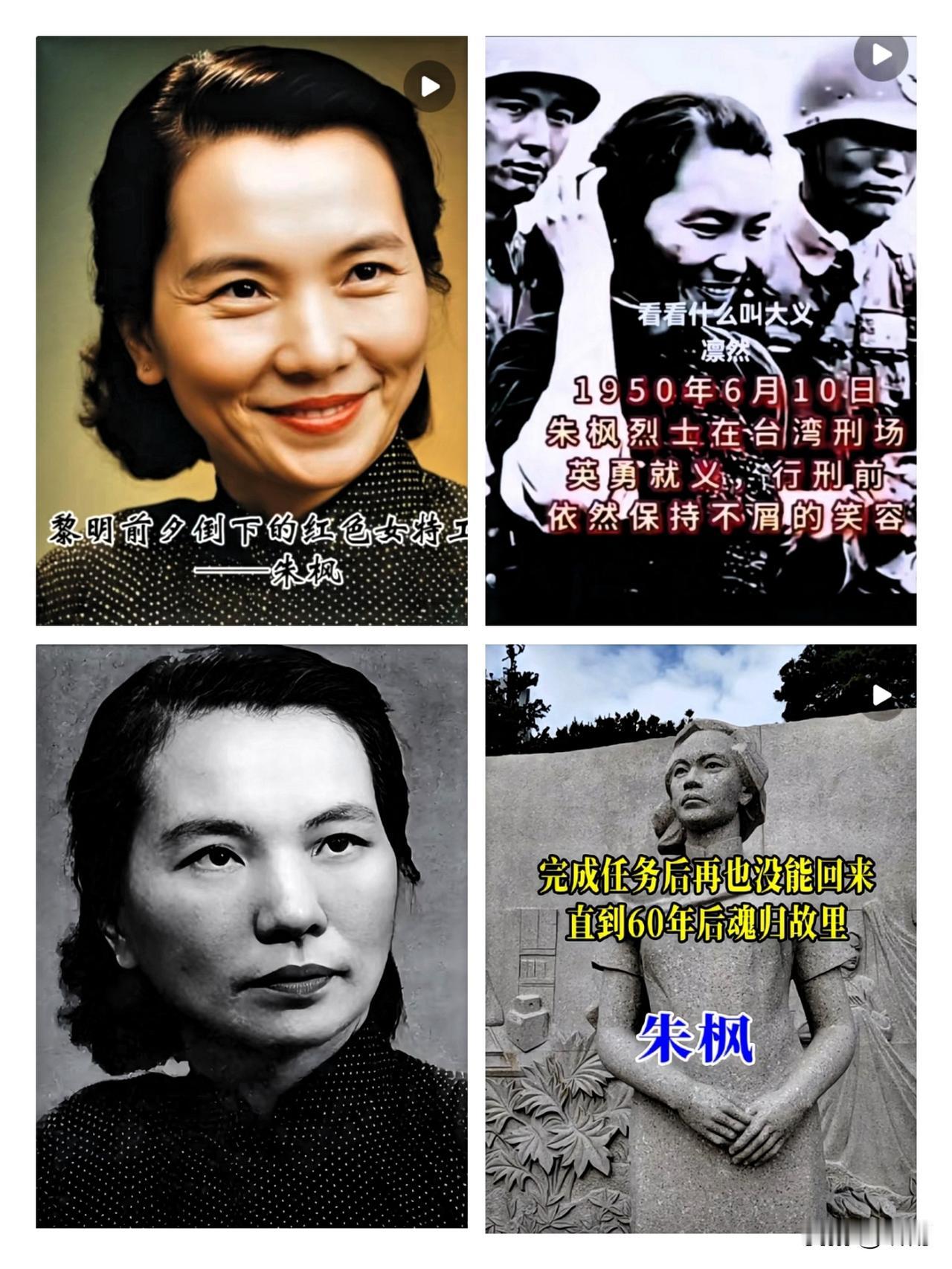

1946年5月,朱枫在去苏北前,和女儿在照相馆拍下了这张珍贵的照片。母女二人从此没有见过面。 照相馆的灯泡亮得晃眼,布帘子一拉,外头街上的电车声像隔了层纱。四个月大的小女娃被妈妈抱在怀里,脸蛋还软得能掐出水来。朱枫穿着素色旗袍,头发抿得一丝不苟,嘴角微微翘着——那是她留给女儿的最后一抹笑。快门“咔嚓”一声,像给时间按了个暂停键。照片洗出来,她摸了摸孩子的脸,轻声说:“等妈妈回来,再带你拍一张大的。”这一等,就是一生。 朱枫把照片塞进贴身口袋,转身去了苏北。那时候,国共谈判的桌子已经裂了缝,子弹在天上飞,地下工作像走钢丝。她背着药品、文件,还有那张小小的黑白照,穿过封锁线,穿过黑夜。每到一个驿站,她就掏出照片,借油灯的光看一眼:孩子的眉毛好像浓了点,小嘴是不是嘟起来了?看一会儿,再把照片藏回心口,继续赶路。 后来,她又被派去香港、台湾,任务一次比一次险。台湾地下交通站被破获时,她本来可以坐船撤回上海,可她把船票让给了更年轻的同志,自己留下收拾电台。1949年11月,她在台北被捕。狱卒搜身,照片被翻出来,皱巴巴的一角还沾着奶渍。有人嘲笑:“还惦记孩子?”她把照片夺回来,贴在胸口,一句话不说。1950年6月10日,她倒在马场町,怀里还揣着那张照片。子弹穿过心脏,照片却完好——纸比命硬。 女儿被外婆养大,从小就知道:妈妈去很远的地方出差。照片放大成十二寸,挂在老屋墙中央。女孩踮脚看,总问:“妈妈什么时候回来?”外婆别过脸,抹泪:“等照片再拍一张新的,就回来。”孩子信以为真,每年生日都穿新衣裳,站在照相馆里,盯着镜头,像盯着一扇会打开的门。门没开,她慢慢长大,成了少女、成了母亲,墙上依旧是那张老照片:年轻的妈妈,熟睡的婴儿,时间永远停在1946年5月。 七十年代,她攒够路费,第一次去台湾。带着鲜花、带着照片,想给妈妈扫个墓。马场町的草比人高,她蹲在地上,把照片埋进土里,轻轻压平:“妈,我来了,咱们再拍一张。”风掠过草尖,像快门的声音,像妈妈在说“咔嚓”。 我读到这段时,正在地铁上,耳机里放着《后来》。抬头看车窗,自己的影子和灯光叠在一起,忽然想起我妈:九十年代下岗,她骑着二八大杠去郊区进货,冬天回来手冻得通红,却还从怀里掏出给我带的热包子。那一刻,我懂了朱枫——她不是在干革命,她是在给孩子挣一个未来;她拍下的不是照片,是“妈妈爱你”的凭证。纸会皱,影像会发黄,但那句“爱你”不会褪色。 有人把朱枫说成“女英雄”,我觉得太硬。她更像无数个加班到深夜的普通妈妈:把奶挤在奶瓶里,把照片揣在口袋里,把牵挂存在心里头。只不过,她的办公室是封锁线,她的通勤工具是夜航船,她的“加班”终点是刑场。她没能回家,却用一张照片告诉女儿:世界再大,妈妈的心也是你的小房间。 今天,我们刷手机、点外卖、坐飞机,一小时能见想见的人。可别忘了,有人曾用一生换一张照片,只为告诉孩子:“别怕,妈妈在。”把故事讲给孩子听吧,别等清明才想起扫墓,别等热搜才想起英雄。平常日子,把妈妈的照片设成手机屏保,把她的笑存在零钱夹里——这就是最便宜的“不忘”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。