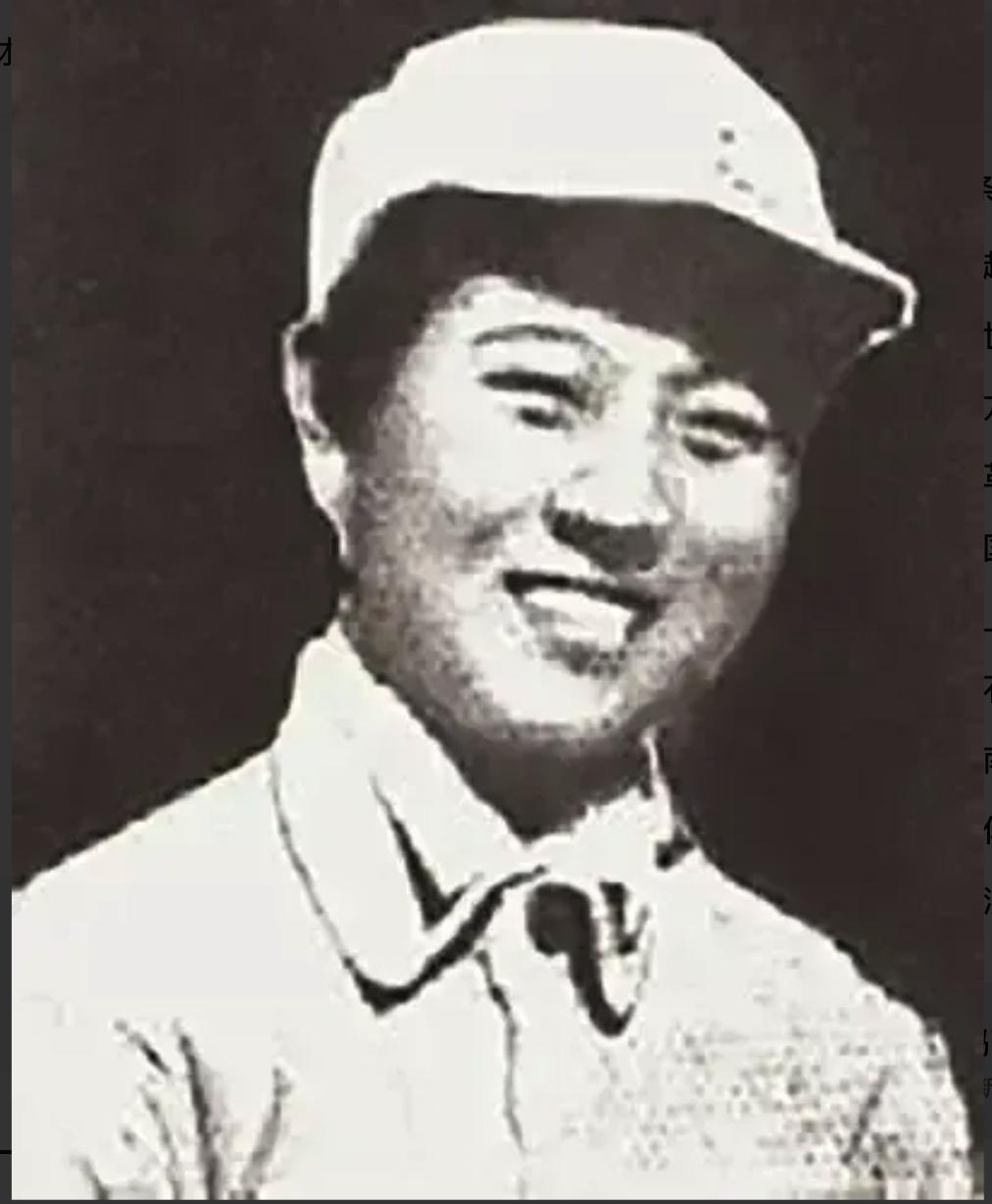

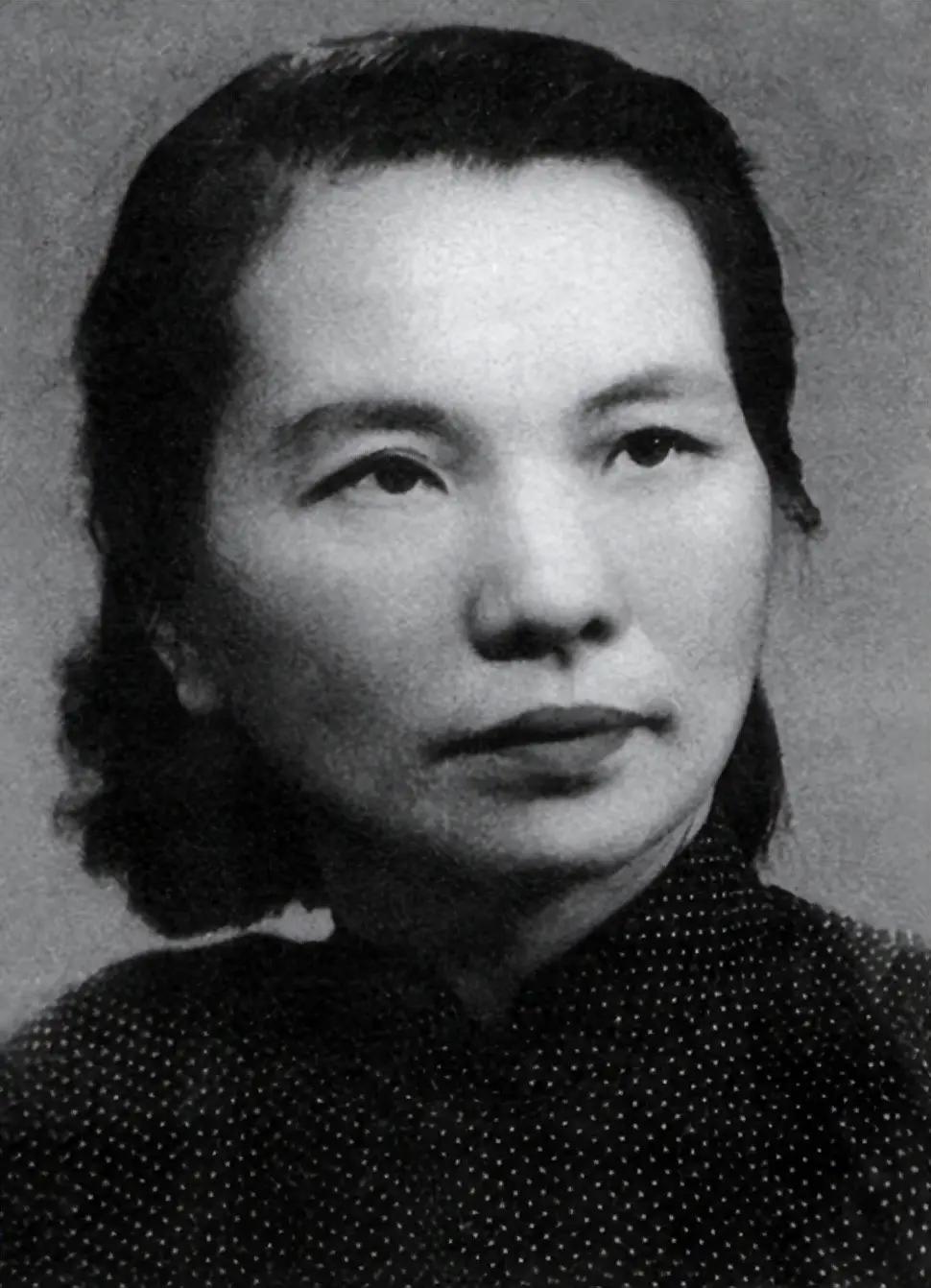

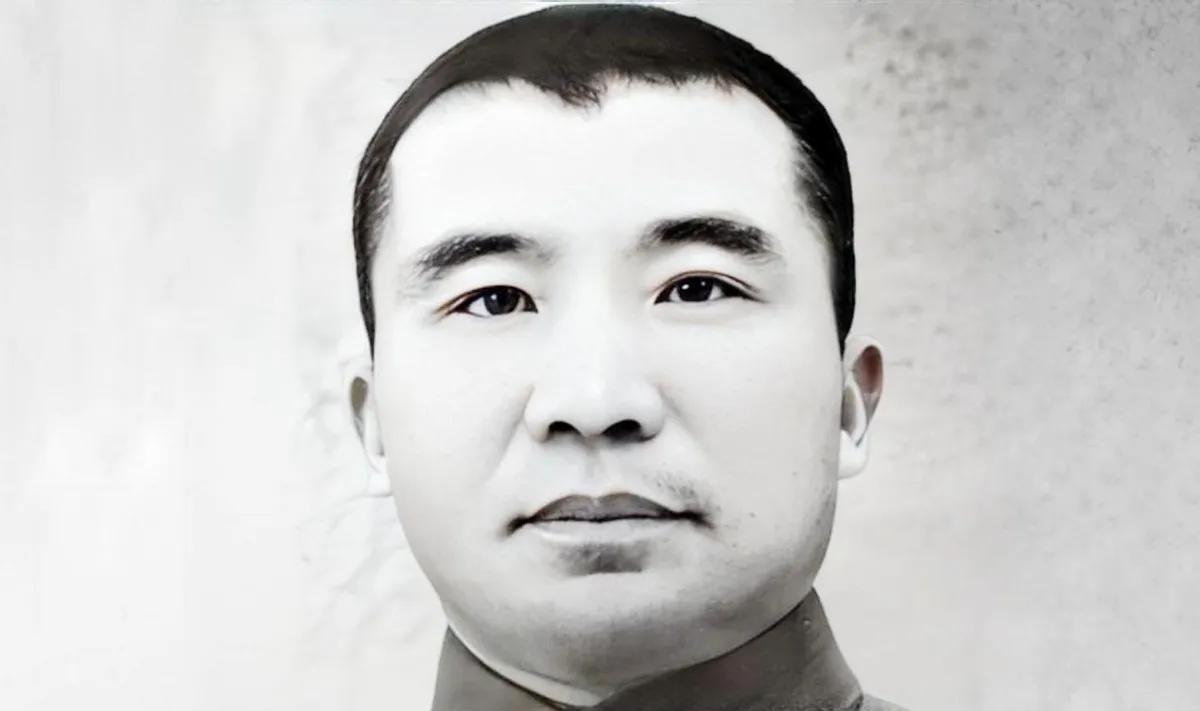

1941年 ,女团长辛悦受伤,战友用担架抬着她前行。突然,辛锐用力,撑起上半身,对两名女兵喊:“快放我下来!再带着我,咱们和老百姓一个都走不了!” 话音刚落,身后日军的嚎叫就传了过来。子弹擦过树梢,打在旁边岩石上,迸出火星。 这一幕,成了战友们一生最痛的记忆,也记下了这位 23 岁女战士的最后时刻。 两名女兵肩膀抖得厉害,担架杆几乎从汗湿的手里滑出去。她们看着辛锐被血浸透的裤管,眼眶发酸。 这伤是上个月猫头山突围时留下的。两颗子弹打穿她左右膝盖,骨头都碎了。现在,她腹部又添了新伤,肚子里还怀着五个月大的孩子。 “团长,我们背也要把你背走!” 女兵带着哭腔说,脚步却因为山路难走、担架太重,越来越慢。 辛锐猛地抓住担架边:“这是命令!” 她看向战友身后转移的老弱村民,“我是团长,要对大家的命负责。你们活着,才能继续保护百姓!” 没人能想到,此刻在担架上挣扎的女战士,几个月前还是济南有名的才女。 辛锐原名辛淑荷,1918 年出生在书香家庭。10 岁随祖父定居大明湖畔,16 岁就办过个人画展,艺术功底扎实。 1939 年元旦,《大众日报》创刊号上的毛主席木刻像,就是她刻的。后来她创作的《我送哥哥去当兵》宣传画,也很受军民欢迎。 “七七” 事变后,日军逼近济南。辛锐跟着父亲辛葭舟离开家乡,遇到八路军后便加入队伍。 她改名辛锐,立志抗击侵略者。20 岁进入山东抗日军政干校学习,毕业后先在山东分局、省妇联任职,不久入党。 1940 年,党组织筹建姊妹剧团,能歌善舞的辛锐任首任团长。婚后第三天,她就回到剧团工作。 她身兼导演、演员,还编剧本,带领团员在敌后演出《血路》《掩护》等剧目,被战士们称为 “战地之花”。她还办过美术学习班,教大家基础美术技能。 很少有人知道,她的丈夫陈明是长征老革命,当时任山东分局党校副校长。 1941 年 3 月 8 日,两人在莒南县沙岭子村的三八节纪念会上结婚,约定革命胜利后回陈明老家吃枇杷和酸菜。 这份甜蜜,在 11 月的 “铁壁合围” 中没了。 日军调 5 万兵力扫荡沂蒙山区,由土桥一次指挥,目标直指八路军 115 师师部和山东分局。 11 月 30 日,陈明在费县大古台村与辛锐匆匆碰面,只来得及对视一眼,就带队去了大青山战场。 战斗中,陈明双腿中弹,拒绝救援,击毙 3 名日军后自尽。 辛锐在猫头山突围时,为掩护战友膝盖被打断、腹部中弹。她晕倒前似听到丈夫的指挥声,却不知是诀别。 战友们把辛锐抬到火红峪村养伤。村民大娘腾出好屋子,但根据地缺医少药,治不好她的重伤。 辛锐常在高烧中喊 “陈明”,女兵们只能偷偷抹泪 —— 她们知道陈明牺牲,却不敢告诉辛锐。 有一次,辛锐清醒后摸着肚子说:“等孩子生下来,就让陈明教他刻木刻。” 这话让护理员忍不住,跑出屋子才敢哭。 没平静几天,日军搜山。警戒女兵发信号后,大家只能仓促转移。 辛锐躺在担架上,听着身后越来越近的枪声,知道自己是累赘。 她想起陈明说的 “革命总要有人牺牲”,突然推开战友:“给我留手榴弹!” 女兵们不肯松手,直到看到辛锐摸向腰间的驳壳枪 —— 那是陈明送的结婚礼物,她一直带在身边。 “你们走!我能拖住他们!” 辛锐声音沙哑,却很坚定。 辛锐接过三颗手榴弹,手指已有些僵硬。她看着战友带村民消失在山坳,拉过棉被盖住自己。 日军很快围住担架,先疯狂扫射,见棉被渗血才靠近。 一个日军军官掀棉被时,辛锐用尽最后力气拉响手榴弹引线。 爆炸声传来,远处的战友们停下脚步,泪水滴在冻土上。她们知道,团长永远留在了这里。 后来战友们夜间回去寻找,只捡到几块碎骨和半块染血的木刻刀。 1942 年,辛锐被安葬在鹅头岭。多年后,她的遗骨迁入华东革命烈士陵园,与陈明合葬。墓碑上是谷牧题写的 “陈明、辛锐烈士之墓”。 2014 年,这对夫妻被列入首批著名抗日英烈名录。他们未出世的孩子,也永远停在了 1941 年冬天。 有人说辛锐太傻,放着安稳生活不上战场,有机会突围却要断后。 但就是这份 “傻”,让很多战友和百姓活了下来。那个年代,像辛锐这样的年轻人,用生命诠释了 “舍小家为大家”。 沂蒙山区的松柏年年常青,诉说着这位 “战地之花” 的故事。

收购熊猫

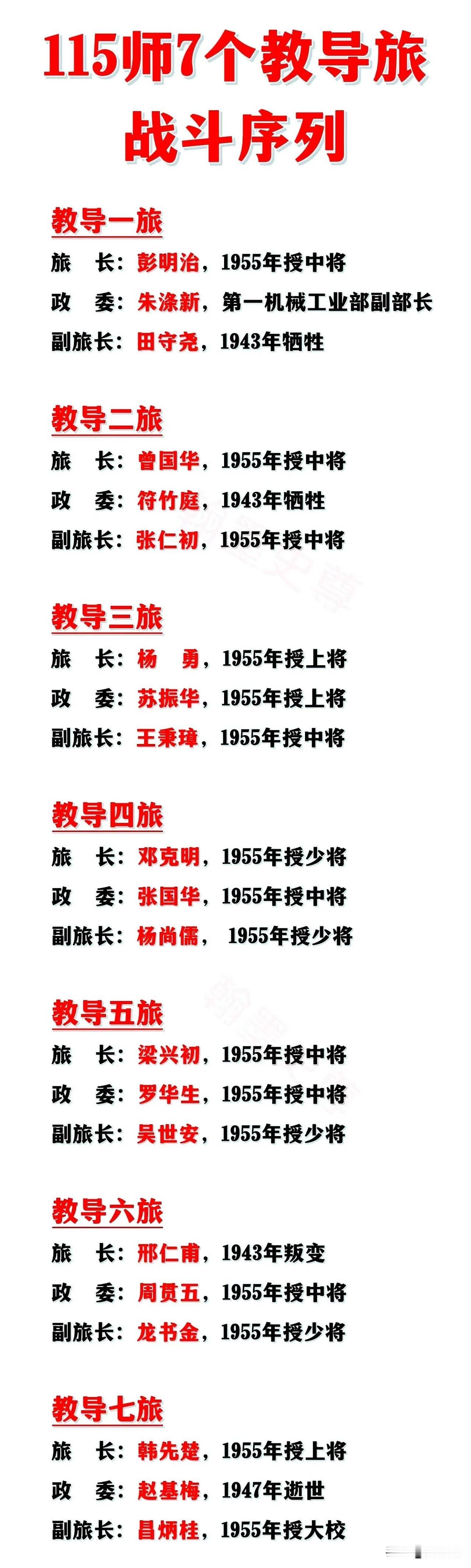

满门忠烈,英雄不朽[玫瑰]