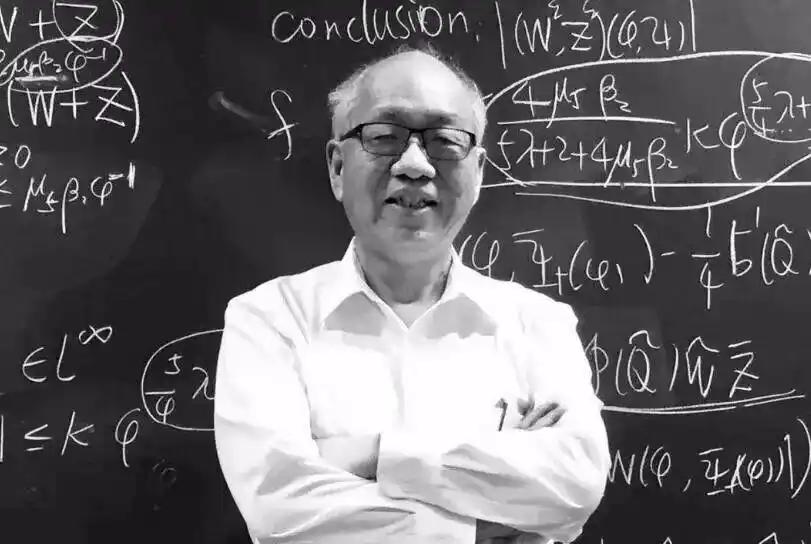

“浙大又火了” 在浙大礼堂,一个巴东来的学生找到陈行甲。他站在那儿有点紧张,话没说几句,眼圈先红了。两人一抱,他忍不住哭了。 很多人不理解,但知道巴东的人就懂。那里过去连条像样的路都没有,冬天教室漏风,夏天没电扇。一个山里娃能考上浙大,背后是无数个熬夜刷题的夜晚。 陈行甲没问他成绩多好,只说:“你姓向,巴东四大姓之一,我知道那地方的孩子有多拼。”他还留了联系方式,让男孩别怕开口求助。 不是所有眼泪都是伤心,有些是终于被看见的委屈。这个叫向东升的男孩,名字里带着光,人也真的争气。 向东升后来在一次校友分享里提过那天的场景,说陈行甲的手很暖,拍他后背的力度像老家村口的教书先生——小时候他背书卡壳,先生从不骂,就这么轻轻拍着,等他自己缓过来。他说那时候眼泪根本忍不住,不是因为在浙大过得不好,是突然有人把他藏在心里的那些“不容易”给点破了,像有人隔着老远递过来一杯热红糖水,刚好暖到了最凉的地方。 巴东那地方,我前几年跟着公益团队去过一次。车子开进山的时候,盘山路绕得人头晕,路边就是深不见底的峡谷,司机师傅说以前下雨天人根本不敢出门,泥路能把人滑到沟里去。我们去的那个村小,就是向东升说的“冬天漏风、夏天没电扇”的样子,教室窗户是用塑料布钉的,风一吹哗啦啦响,黑板旁边挂着个掉了漆的时钟,指针走得慢悠悠的,像在跟山里的日子较劲。那时候全校就五个老师,教着四个年级的孩子,孩子们早上五点多就得起床,背着装着馒头的布袋子,走一两个小时山路来上学,夏天裤腿上全是草籽和蚊子包,冬天小手冻得通红,握笔都费劲,可作业本上的字一笔一划写得比谁都认真。 向东升就是从这样的地方走出来的。他说自己高中三年,从来没在凌晨两点前睡过觉。宿舍熄灯早,他就买个小台灯,躲在被子里刷题,怕被宿管阿姨发现,就把被子蒙得严严实实,只留个小缝透气,有时候闷得喘不过气,就掀开被子透口气,看看窗外的山,心里默念一句“再拼拼”。有次模拟考没发挥好,他躲在学校后面的山坡上哭,觉得自己可能考不上大学,以后还是得回山里种橘子,可一想到爸妈每次送他上学时,站在村口望着他走山路的背影,他又擦干眼泪往回走。他说那时候根本不敢想浙大,觉得那是电视里才有的学校,直到班主任拿着他的成绩单说“你试试,你能行”,他才敢把“浙大”两个字写在课本扉页上,像藏了个秘密。 有人说,不就是考个大学吗,至于这么矫情?可他们没见过,山里的孩子想往外走,要跨过多少坎。不是每个孩子都有条件上补习班,不是每个家庭都能轻松拿出学费,他们的“拼”,是在资源有限的日子里,把每一分力气都用在刀刃上。向东升说,他刚到浙大的时候,有点自卑,看到同学聊的名牌球鞋、出国旅游,他插不上话,甚至连怎么用校园卡自助打印都得偷偷问学长。但他没被这些打倒,依旧保持着高中时的拼劲,泡在图书馆里,跟着老师做课题,期末成绩稳居专业前几名,后来还拿了奖学金。 陈行甲懂这种拼。他在巴东做过事,知道山里的孩子要付出多少才能换来一张大学录取通知书。他没问向东升考了多少分,没问他在学校排第几,只提了“巴东四大姓”,只说“知道那地方的孩子有多拼”,这就够了。有时候,比起“你真优秀”,一句“我知道你不容易”更能打动人。就像向东升说的,那天陈行甲留给他的联系方式,他到现在都没打过,但心里踏实,觉得在遥远的杭州,有个人知道他从哪里来,知道他走过的路有多难,这种“被看见”的感觉,比任何鼓励的话都管用。 现在的向东升,在浙大读完本科,又接着读了研究生,他说毕业以后想回湖北,找个跟教育相关的工作,去帮更多像他一样的山里孩子。他说自己淋过雨,想给别人撑把伞,就像当年有人给过他一杯热红糖水那样。 其实像向东升这样的孩子还有很多,他们从大山里走出来,带着一身的韧劲,在陌生的城市里努力生长。他们的眼泪不是软弱,是对过去的回望,是对“被看见”的感动,更是对未来的底气。他们的名字里或许都带着点希望,就像向东升,带着“向东”的方向,朝着“升起”的光,一步步往前走。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。