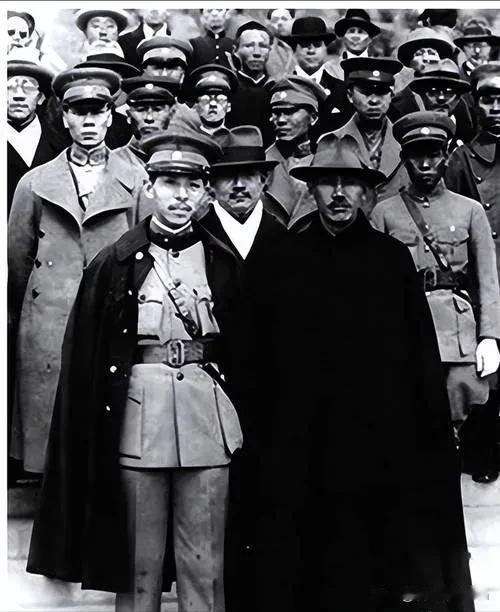

1936年,蒙古国总理根登访问苏联期间,遭到了斯大林当众羞辱训斥,因为自从苏联扶持根登当任蒙古国总理后,所颁布的政策没有照顾到苏方的利益,因此在宴会上,斯大林毫不留情地指责着根登说,没有苏联的支持,就没有蒙古国的今天,在众目睽睽之下斯大林没有给他留一点情面,让根登觉的很难堪。 话说20世纪初,世界格局风云变幻。夹在中国和俄国之间的外蒙古,也走到了历史的十字路口。简单来说,在沙俄和后来苏联的一系列操作下,外蒙古在1924年成立了“蒙古人民共和国”,从中国版图上实质性地脱离了出去。 一个新生的、弱小的政权,想要站稳脚跟,就必须得找个靠山。毫无疑问,苏联就是那个最强大的“老大哥”。 从经济援助到军事保护,苏联几乎是手把手地扶持着这个新邻居。 但天下没有免费的午餐。苏联的扶持,从来都不是做慈善。斯大林需要的,是一个绝对忠诚、绝对服从的战略缓冲带,一个可以随时服务于苏联利益的“小兄弟”。为了实现这个目标,最直接的办法,就是在蒙古国扶持一个代理人,一个能不折不扣执行克里姆林宫命令的“傀儡”。 斯大林的目光,最终落在了根登身上。 在斯大林看来,这人既有本事,看起来也足够“识时务”。于是,在一系列政治运作和清洗之后,1932年,根登在斯大林的大力支持下,登上了蒙古国总理的宝座。 起初,根登确实扮演好了“听话的孩子”这个角色。斯大林对此很满意,觉得这颗棋子算是放对了位置。 然而,斯大林看错了一点:根登的骨子里,终究是一个蒙古人。他有自己的民族自尊和政治抱负。 在坐稳总理位置后,根登开始悄悄地调整政策。他没有完全照搬苏联的激进做法,反而开始减轻牧民的负担,鼓励私有经济发展,甚至对蒙古人笃信的藏传佛教也采取了相对宽松的政策。这些举措让蒙古的经济民生有了起色,也让根登在民众中赢得了声望。 可这一切,在斯大林眼里,就是“不听话”的开始。他要的是一个执行者,而不是一个思考者。 矛盾的导火索,是宗教问题。 藏传佛教在蒙古有着根深蒂固的影响,寺庙和喇嘛不仅是宗教中心,更是社会生活的核心。但在斯大林的无神论和强权政治逻辑里,这种独立宗教势力,是绝对不能容忍的。他给根登下达了一个死命令:必须在蒙古彻底消灭宗教阶层,尤其是那近十万的喇嘛。 这个要求,对根登来说,无异于晴天霹雳。于是,根登选择了阳奉阴违。他嘴上答应,行动上却一拖再拖。 1934年,根登和斯大林在莫斯科会面,斯大林当面质问他为何还不动手。根登顶住了压力,他辩解说,蒙古人民还没准备好,时机不成熟。 这一下,彻底惹恼了斯大林。他开始觉得,这个自己一手扶持起来的“孩子”,翅膀硬了,想飞出自己的手掌心了。 1935年底,根登再次率代表团访问莫斯科。在一次为他们举办的宴会上,压抑已久的矛盾终于以最戏剧化的方式爆发了。 宴会上,斯大林指责根登无视苏联的利益,不执行命令,甚至撂下狠话:“没有苏联的支持,就没有蒙古国的今天!” 他猛地站起来,快步冲到斯大林面前。在众人惊恐的注视下,他一把夺过斯大林标志性的烟斗,狠狠地摔在地上,然后,一记响亮的耳光,结结实实地扇在了斯大林的脸上。 整个宴会大厅瞬间死寂。所有人,包括苏联的一众高官,恐怕连呼吸都停止了。 根登还不解气,他指着斯大林的鼻子大骂:“你这个该死的格鲁吉亚人,都快变成俄国的沙皇了!” “沙皇”这个词,是刺向斯大林内心最深处的一把尖刀。 然而,出乎所有人意料,被当众掌掴的斯大林,脸上却没有雷霆之怒。他异常平静地捡起摔坏的烟斗,对身边的服务人员说:“把他扶到房间休息去吧,他喝多了。” 熟悉斯大林的人都知道,暴风雨前的平静,才是最可怕的。 他越是冷静,说明他内心的杀机越是沸腾。他不会当场发作,那太没“体面”了。他要让根登为这一巴掌,付出最沉重、最漫长的代价。 回到蒙古后,一张由莫斯科编织的大网,开始悄然收紧。斯大林授意蒙古内部的亲苏派,如乔巴山等人,开始罗列根登的“罪状”,对他进行政治批判。 1936年3月,根登被免去了总理职务。随后,他被以“去黑海疗养”的名义,强制送往了苏联。这名为“疗养”,实为软禁。这一去,他就再也没能回到自己的祖国。 在苏联“大清洗”运动最疯狂的1937年,斯大林终于腾出手来,彻底解决这个“不听话”的棋子。根登被正式逮捕,经过苏联内务人民委员部的“刑讯逼供”,他“承认”了自己是“日本间谍”,企图颠覆革命政权。 1937年11月26日,博勒吉德根登在莫斯科被秘密处决。 在斯大林的授意下,根登这个名字,从蒙古国的官方历史记载、教科书、照片中被彻底清除。 直到1990年代,苏联解体,蒙古国也迎来了政治变革。那段被尘封的历史才被重新审视。根登的名字,才得以被后人提起。1993年,蒙古国修建了政治迫害受害者纪念博物馆,根登的塑像,终于能再次出现在阳光之下。