巜读博难度大PK:过去拼资源,现在拼“全能”?》二三十年前读博,像在贫瘠土地上种庄稼。信息靠翻书,设备凑合用,国际交流更是稀罕事,资源短板卡得死死的。但毕业门槛简单直接,一篇扎实论文加导师认可,就像闯过单关游戏,目标清晰。 大龄读博 今现在读博,成了闯“全能关卡”。招生像扩编队伍,优质导师、经费却没跟上,竞争成了“千军万马过独木桥”。论文成了硬通货,2018年平均1.2篇核心就能毕业,2024年飙到3.1篇,部分高校还要求分区,像不断抬高的跳高架。 穷人读博 不仅要钻得深,还得撒得广。学科交叉像织网,既要懂专业内核,又得跨界搭线。更要当“多面手”,写项目书、申基金、搞学术社交,缺一不可。 跨专业读博 延期成了常态,平均毕业年限从3.5年拖到4.7年,像被拉长的橡皮筋。心理压力更磨人,68%的博士生有毕业焦虑,抑郁倾向风险陡增。有人为凑论文拆成果,像把整鸡拆成零件卖,丢了研究初心。高龄读博 申请制读博 过去难在“没条件”,现在难在“要求多”。前者是硬件限制,后者是系统碾压。孩子读博 读博早已不是单纯做研究,你觉得这种变化是进步还是内耗?评论区聊聊。科研读博新型读博 放养式读博 美国读博 江浙沪读博 跨学科读博 井爆料井井m

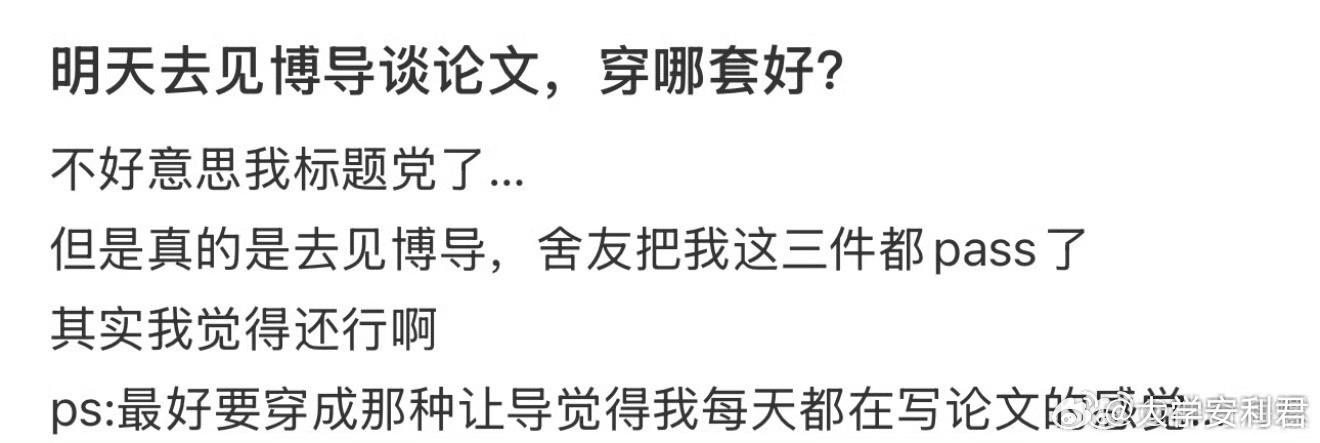

导师是怎么看待自己的第一位博士?

【17评论】【14点赞】

![导师说把改好的论文发我邮箱里了。[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11835104525861132613.jpg?id=0)