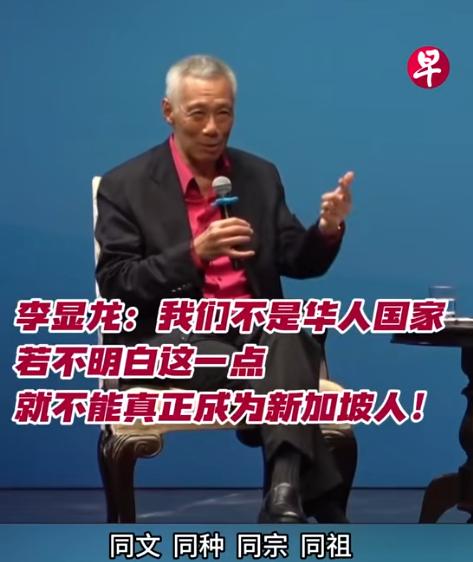

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 很多人盯着新加坡74.04%的华人占比就想当然,觉得这里遍地都是"中国亲戚",街头的华文招牌、春节的舞狮表演更是坐实了"华人国家"的印象,可真到新加坡街头跟本地人聊两句就会发现,这想法实在太天真。新加坡的"华人"早不是咱们理解的概念,他们的户口本上写着"新加坡公民",脑子里装的是"新加坡优先",中国好不好,实在排不进日常关心的前二十名。 先说说这74%的水分,2023年的数据看着唬人,但新加坡华人里超过八成是第三代甚至第四代移民,祖上多是福建、广东过来讨生活的劳工,早跟祖籍地断了实质联系。闽南人占39.26%、潮州人占19.42%的方言结构,放在一百年前还能凑个同乡会,现在年轻一代连闽南语、粤语都未必说得流利,更别说对着中国地图认祖籍了。 政府从建国起就没打算让他们抱族群大腿,搞了个住房族群配额政策,规定每个社区华人不能超过25%,逼着马来族、印度族邻居天天在电梯里碰面,这种混居模式下,大家先学会的是说"新加坡语"(带方言腔的英语),而非认"华人亲"。再加上双语教育政策里英语是绝对主角,母语只是选修的"加分项",不少00后华文考试都得靠死记硬背,哪还有心思琢磨中国的事儿。 真正绑住新加坡华人精力的,是能压得人喘不过气的生活成本。2025年新加坡生活成本指数高达85.3,在全球排第五,亚太地区更是稳坐第一。住房是头等大事,80%的人住的公共组屋,2024年转售价还涨了9.6%,比2023年的涨幅快了近一倍,一套四房式组屋要花掉普通家庭五六年的全部积蓄,每月房贷占工资的比例动不动就超三成。 31岁的数码银行职员约万·叶算过一笔账,发薪日后先还信用卡、给父母津贴、交保险,剩下的钱只够吃喝健身,根本存不下钱,这种情况下谁还有闲心刷中国的新闻。车价更离谱,一张拥车证能炒到十几万新元,相当于普通白领两年的工资,年轻人讨论的都是"拼车上下班能省多少油钱",没人会聊"中国新能源汽车发展得怎么样"。 教育焦虑更是把家长们的注意力牢牢锁在本地。新加坡是名副其实的"补习大国",2023年家长花在私教上的钱高达18亿新元,比五年前涨了近30%,78.4%的孩子都在补课后班,平均每月补习费超过400新元,有些精英老师每小时收费超200新元,课程得提前两三年预约。 有个家长为了12岁儿子的小学毕业考试,每月要砸7000新元补习,这钱在新加坡能租个不错的公寓,谁会把心思分给千里之外的中国教育改革。而且考试成绩直接决定能上哪所中学,进而影响大学和工作,这种"一考定终身"的压力下,家长们聚在一起只会交流补习技巧,不会谈论中国的高考制度。 职场压力同样不容小觑,新加坡华人里15-64岁的劳动人口占比67.85%,但45岁失业的焦虑像悬在头顶的剑,年轻人刚入职就开始担心"三十岁前升不到管理层怎么办"。 再加上公积金制度要扣掉工资的20%,实际到手收入打了八折,34岁的乔伊斯·安月入3800新元,除去给父母的零花钱和日常开销,根本没多余资金关注海外动态。皮尤研究中心2022年的调查说67%的新加坡人觉得中国比美国受欢迎,但这就像觉得泰国旅游不错一样,只是个模糊印象,真要问他们中国GDP增速或者科技突破,十有八九会摇头说"不清楚"。 新加坡的国家认同教育也在有意淡化族群与母国的联系,国庆日宣传里反复强调"我们是新加坡人",国民教育课程里讲的是建国史、种族和谐,而非华人迁徙史。 就算是春节,当地人更关心的是公共假期能休几天、商场有没有促销,至于中国的春运盛况、年夜饭习俗,顶多当个热闹看两眼。59.6%的受访者承认作为华人在新加坡更便利,但只有44.7%认同"华人特权",这种认知恰恰说明他们看重的是本地生活的实际便利,而非与中国的情感联结。 说到底,新加坡华人的"不关心"不是冷漠,而是现实所迫。当一个人每月要为房贷发愁、为孩子补习费算计、为职场晋升焦虑时,国家大事都得往后排,更别说千里之外的中国了。 那些华文招牌和传统节日,不过是文化符号的留存,就像美国人过圣诞不代表关心耶稣出生地一样,新加坡华人过中秋也不意味着牵挂中国的月亮,他们的生活重心早就扎在了这片热带岛国上,眼里心里都是实实在在的柴米油盐。