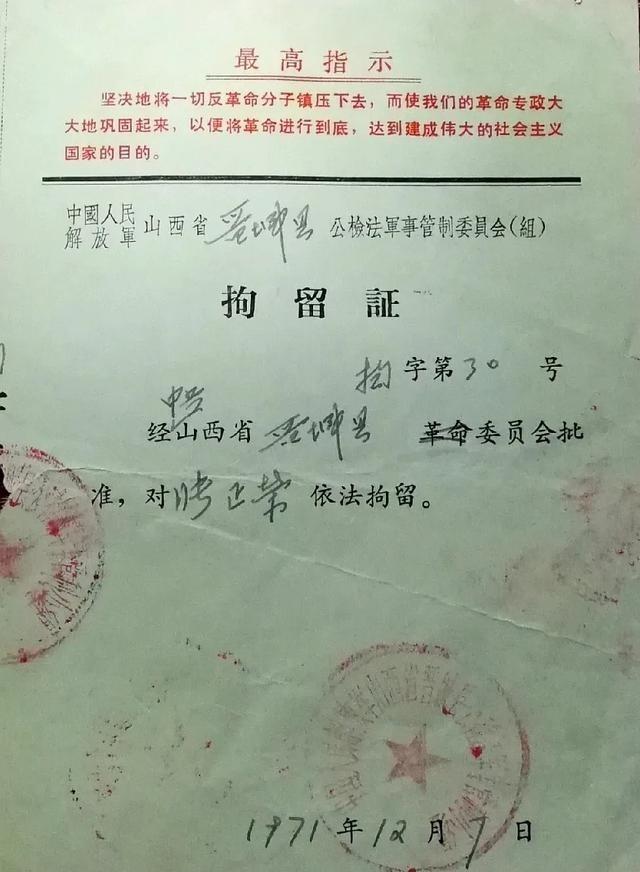

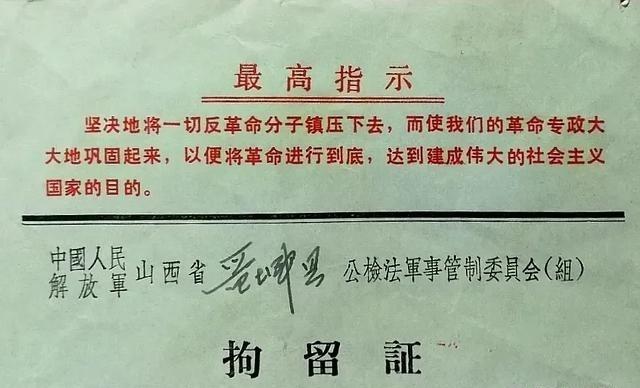

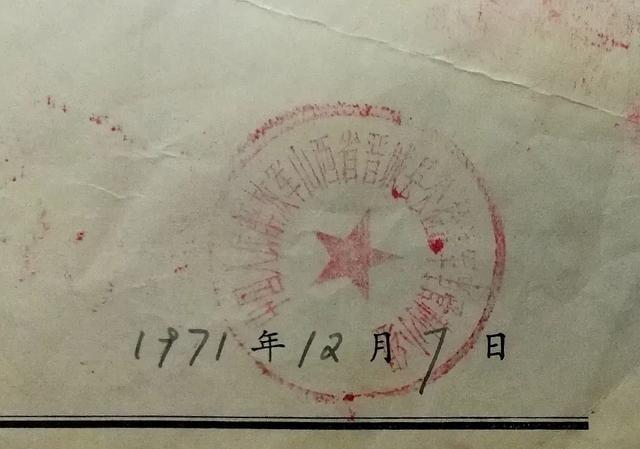

1971年中国人民解放军山西省晋城县公检法军事管制小组签发的 赵树理这个人,出生在1906年的山西沁水县尉迟村,那是个典型的北方农村,家里穷得叮当响。他小时候就帮着家里干农活,田里刨土,晚上还得点油灯看书。1925年,他考进长治的山西省立第四师范学校,从那时候开始接触新思想,偷偷写起诗和小小说。毕业后,他在乡村教书,边教边观察乡亲们的日子,那些鸡毛蒜皮的事儿,全记在心里。1932年,他转到晋东南的文艺团体,专门搞秧歌剧什么的,目的是让老百姓用自己的话讲故事。他这人接地气,不爱高大上的东西,就喜欢从泥土里挖素材。 抗日时期,赵树理的脚步没停下。1937年他加入中国共产党,跟着队伍在太行山转悠,一边打游击一边写东西。那些年,他办过几份小报,自己一人顶好几个笔名,又写又编,忙得脚不沾地。他的小说《小二黑结婚》就是在那个时候出来的,讲一对年轻人追求自由爱情,里面全是乡下人的口吻,读着像听大爷聊天。1940年代,土地改革闹得热火朝天,他扛着锄头下到村里,帮着丈量地,分田到户,顺带把见闻写进书里。那些作品不光是故事,还带着对农村变化的记录,朴实得像家常饭。 新中国成立后,赵树理北上北京,当了工人日报的首任社长。办公室里堆满稿子,他每天批阅,红笔一挥就是修改建议。没多久,他调到中国作家协会,任副主席,负责指导基层文艺。1950年代,他常坐火车回山西,下去调研,坐在农家炕头听人摆龙门阵。那些年,他写了《李有才板话》《李家庄的变迁》,全是从生活里抠出来的,人物活生生,像邻居大叔大婶。赵树理这人,写东西总爱用方言土语,不搞洋里洋气的东西,让城里人也能感受到乡下的味儿。他的风格影响了大批作家,大家管这叫山药蛋派,意思是土里土气却有营养。 1960年代初,赵树理又回到山西长治,扎根乡村继续收集素材。他走村串户,抽着烟袋和老农聊收成、聊风俗,笔记本上密密麻麻记满字。调研归来,他就关起门写,笔走龙蛇,一气呵成。那时候,他对农村新变化特别感兴趣,笔下的人物总在变迁中挣扎求生。赵树理的创作理念很简单,文学得为老百姓服务,得说人话,得反映真事儿。他的书卖得火,读者从农民到干部,全爱看,因为里面没空洞的大道理,只有实打实的日子。 1970年,赵树理在长治接受隔离审查,那年9月23日,他在那里去世。消息传开,亲友们收拾他的遗物,手稿散落一地,那些未完的稿子见证了他一生的坚持。他的离去,让山西文坛安静了好一阵子。那些年,审查工作是常态,档案里堆满各种材料,处理起来一丝不苟。赵树理的遭遇,也反映出那个时期文艺工作者的处境,大家都在努力适应变化,继续前行。 再说回那份拘留证,1971年夏,晋城县公检法机关正处于军事管制阶段,中国人民解放军部队进驻后,成立了管制小组,专门维护社会秩序。这个小组权力不小,比当时的革委会还管用些。办公室里文件堆积,成员们每天处理案子,从申请到签发,一环扣一环。那份拘留证的申请来自县革委会,针对一个涉嫌破坏生产秩序的干部。小组收到后,组长和副手仔细核对证据,翻材料讨论案情,然后决定批准。 签发过程挺严谨的。组长拿起钢笔在纸上记要点,副手在一旁复核。证件上端印着最高指示,强调维护革命秩序。盖章时,红印按得实实在在,嫌疑人被带到桌前按上手印,整个环节耗时不长,但程序一步不少。军人负责押解,从住所到看守所,车子颠簸在土路上。抵达后,嫌疑人进入牢房,军人交接文件,返回报告。下午,副本分发到相关单位,主任接过确认,整个案子就算结了。 这个管制小组的设立,是为了加强管理,确保生产不乱。1971年,晋城县的各项工作都在推进,小组处理了不少类似案子,档案记录详尽。拘留证这种东西,当时常见,用来规范行为,保障大局。赵树理的经历,也和这个时代息息相关,他的后期创作就受了影响,总是想着怎么写出新农村的真实面貌。那个年代,文艺和现实纠缠在一起,谁也分不开。 1972年,晋城县开始整顿,部分案件重新审查。审查组翻旧档,核对材料,一些人得到释放,工作逐步正常化。赵树理的家属保存他的手稿,等着有机会整理出版。他的离去虽遗憾,但他的精神留在那些故事里。县里的文艺活动恢复,干部们组织学习他的作品,讨论怎么结合实际创作。 赵树理的平反在1979年,那年手续办下来,名誉恢复,作品重见天日。出版社忙着校对,印刷机转个不停,新书一上市就抢手。纪念活动在沁水县办,参与者重温他的生平,感慨他的贡献。他的小说成了教材,学生们读着学着农村叙事。