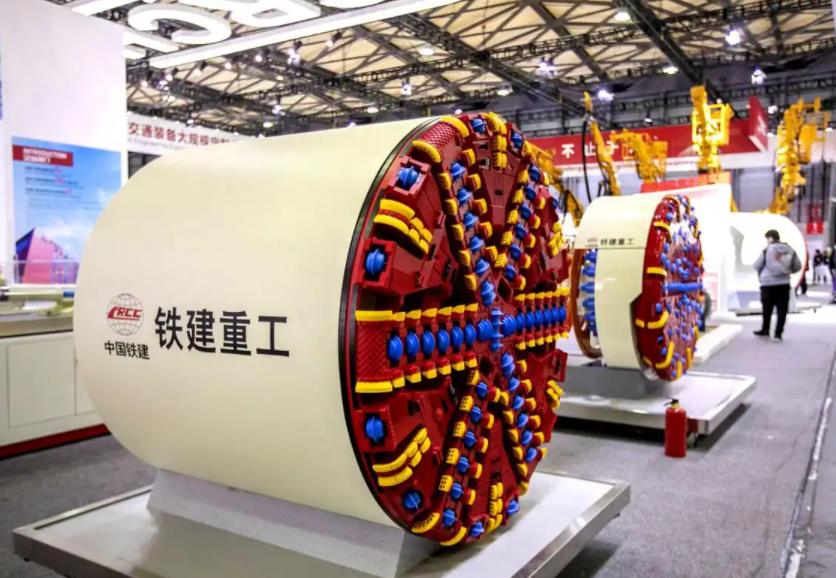

盾构机都是一次性的?完工后直接就地掩埋? 说盾构机是一次性的,其实有点冤枉,但大部分时候,这铁家伙干完活确实得埋在地下,不是心疼钱,是真没办法。 一台普通的盾构机直径6米的就值5000万,重上千吨,跟几层楼高的铁疙瘩似的,里面光零部件就超过一万件,核心的主驱动轴承能用15000小时,不少机器退役时这轴承才用了12000小时,按理说还能接着干活,可为啥非要埋了? 盾构机是在隧道里干活的,隧道直径基本就跟它的机身差不多,机器外壳几乎贴着洞壁,想拆它都没地方下脚。要拆解就得先把周围的泥土清空,可地下哪是那么好摆弄的? 要么是松软的沙层,一挖就塌;要么是含水的软土,一掏就冒泥浆,稍微操作不当整段隧道都可能报废,到时候损失就不是一台盾构机的钱了。 去年广州地铁 18 号线那台盾构机完工后,工程师们算过一笔账,光拆解就得耗上三个月,还得先在地面打一口 20 米深的吊装井,这一项就得多花 800 多万。 更要命的是,隧道旁边全是密集的居民区,施工时只要稍微震动,就可能引发地面沉降,居民楼墙体开裂的风险极大,谁敢冒这个险?最后只能放弃回收,想想都心疼。 再说说成本这笔账,看着机器还能用,可回收的代价实在太高。盾构机这铁疙瘩上千吨重,拆解得用专门的大型设备,还得请专业团队,光人工和设备费就得几百万。 拆完了运出来更麻烦,得专门规划路线,避开桥梁和居民区,运输费又是一大笔。有数据说,大型盾构机的回收拆解运输成本动辄就得上千万元,而二手盾构机顶多能收回原价的 40% 到 60%,要是机器有点磨损,改造还得再花原价 20% 到 30% 的钱。 武汉长江隧道那台盾构机就是这么回事,完工后一算账,回收改造的钱快赶上买台新机了,干脆就让它留在江底,好歹还能当点结构支撑。 还有穿越黄河的一个隧道工程,盾构机斜着钻进河床下 50 米,脑袋扎在泥沙里,尾巴露在岸边。想把它弄出来,得先在河面上搭围堰,抽干几万立方米的河水,再挖开十几米厚的淤泥,这一套下来的钱够买两台新盾构机了,换谁都得掂量掂量,最后只能把露在外面的部分拆了,埋在河床下的机身就成了隧道的一部分。 更无奈的是,盾构机基本都是量身定做的,换个工程可能就没用了。不同地方的地质差太远,有的是软土地层,有的是坚硬岩石,盾构机的刀盘、驱动系统都得跟着调整。 深圳有个地铁项目要穿花岗岩地层,盾构机的刀盘每天都在啃硬石头,三个月就磨坏了 300 多把刀具,等隧道挖通,刀盘都裂成网状了,主驱动马达也烧了,拆解下来的零件卖废品都没人要,最后直接填在了隧道始发井里。 就算机器没怎么坏,要是新工程的隧道直径不一样,这台机器也用不上。虽说现在有像乔晓亮这样的专家能改扩径,但全国能这么改造再利用的盾构机不足三成,大部分机器实在找不到下家。 而且现在盾构机闲置率本来就高,有的地方闲置率超 30%,年折旧损失就得 50 到 100 亿元,就算费劲拆出来,大概率也是放在场地上生锈,还得花保养费,不如埋了省心。 现在工程进度都紧,拆解盾构机少则一个月,多则三个月,很可能耽误后续工程。要是在城市中心区,周围全是高楼,根本没地方放拆解下来的零件,更别说搭吊装设备了。 英法海底隧道当年用了 11 台盾构机,最后 9 台都留在了隧道里,就是因为海边没足够的操作空间,而且拆卸太耗时间,干脆就让它们当永久支撑,抵御海水压力。 北京有个地铁隧道的盾构机埋在地下 10 年后,检测发现那段隧道的沉降量比其他区段少了一半,也算歪打正着派上了用场。 当然不是说所有盾构机都得埋,上海地铁 14 号线有段隧道,两端都有竖井,地质又是稳定的黏土,工程师们花 20 天把机器拆成 30 多个部件吊上来,主驱动翻新后又用到了 15 号线。但这种情况太少了,得隧道设计时就预留空间,地质还得给力,全国也就寥寥几个项目能做到。 而且就算要埋,也不是随便一填就完事,得先把液压油、润滑剂这些污染物清理干净,核心的刀盘、主驱动这些还能用的零件都会拆下来,只埋那些没用的盾体,不然既污染环境又浪费资源。 没人愿意把上千万的铁疙瘩埋了,工程师比谁都清楚这机器的价值,可地下施工的难处、真金白银的成本、工程的现实要求摆在这里,容不得半点理想化。 这不是浪费,是没办法的办法,就像老辈人说的 “看菜吃饭,量体裁衣”,工程上的事,从来都是怎么实际怎么来,心疼归心疼,规矩和风险更得守着。