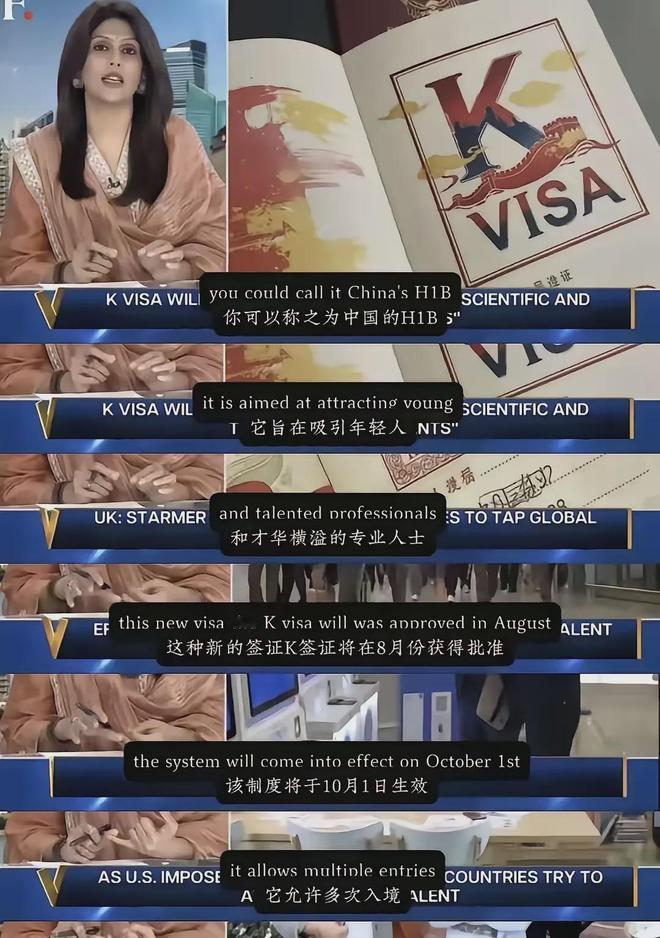

沈逸痛批K签证:别犯“月亮外国圆”的错! 今年10月1日要实施的“K签证”新政,还没正式落地,网上就吵翻了天。按说这政策是想吸引全球18到45岁的青年科技人才,申请时甚至不用国内单位聘用,听着挺开放的,但不少人心里都犯嘀咕,总觉得哪儿不对劲。 尤其是复旦大学沈逸教授的一句话,点醒了很多人——别犯“外国月亮比较圆”的思维定势,这话一下子说到了大家的心坎里。 先说说最明显的问题,就是供需完全拧巴了。K签证只要有个STEM学士学位就能申请,门槛不算高,可它想引进的这类人才,咱们自己国家根本不缺,甚至多到“挤破头”。 咱们有全球规模最大的理工科教育体系,每年上千万高校毕业生找工作,竞争有多激烈不用多说,多少本科生、研究生为了一个岗位争得头破血流。 这时候给海外背景相似的人开“绿色通道”,可不就像网友说的“自家孩子还没吃饱,就先给外人摆碗筷”。 大家真正希望国家引进的,是能攻克“卡脖子”技术的顶尖专家,或是经验丰富的高级技术工人,而不是一抓一大把的普通本科毕业生,这样的“引进”实在没说到点子上。 再看看风险评估,也让人心里没底。很多发达国家搞类似政策都栽过跟头,可咱们好像没足够警惕。 就说美国的H-1B签证,本来是想招精英人才,结果被印度外包公司玩坏了,超过七成签证都落到印度籍普通技术员手里。他们拿着相对低的工资,直接抢了美国本土工程师的饭碗,还拉低了行业薪酬。 现在印度媒体都把K签证当成H-1B的替代品,一个劲鼓励国民申请,再加上印度那边早就有的学历造假产业链,真要是放开了,后续麻烦肯定少不了。 欧洲的例子更让人警醒,法国、德国当初为了解决劳动力短缺开放移民,短期看好像管用,长期却陷入了大麻烦——社会融合不了,治安还越来越差,之前的巴黎骚乱就是教训。 加拿大和澳大利亚也因为南亚移民大量涌入,闹出不少文化冲突。这些前车之鉴就在眼前,K签证要是不把风险想清楚,很可能重蹈覆辙。 最核心的,还是沈逸教授点出的“自信错位”。现在咱们国家的实力早就不一样了,可为啥还会下意识觉得需要引进国外普通人才来发展? 其实咱们本土藏着不少顶尖人才,马伟明院士没留过学,却搞出了比美国还先进的电磁弹射技术;Deepseek创始人梁文峰带着纯本土团队,只用百分之一的成本就做出了能对标世界顶尖的大模型。 这样的“狠人”在咱们身边还有很多,本土创新力量早就开始全面崛起了。 可偏偏有些政策的逻辑好像还停留在过去,甚至国内一些单位招聘时,还歧视没有留学经历的本土毕业生,这不是典型的不自信。 大家不是反对开放,而是反对这种本末倒置、不管风险,还跟咱们国家日益增强的自信不匹配的开放方式。 真正的开放,应该是先信任、重用咱们自己的人才,把本土人才的积极性调动起来,然后再根据实际需求,精准引进咱们真正缺的顶尖人才“查漏补缺”,而不是盲目地把大门敞开,啥人都往里放。 K签证的初衷或许是好的,但制定政策时要是不结合国内的实际情况,不吸取其他国家的教训,不破除“外国月亮比较圆”的旧思维,很可能会事与愿违。 毕竟人才政策的核心,是让合适的人在合适的位置上发挥作用,既不能浪费本土人才的潜力,也不能给国家带来不必要的风险。