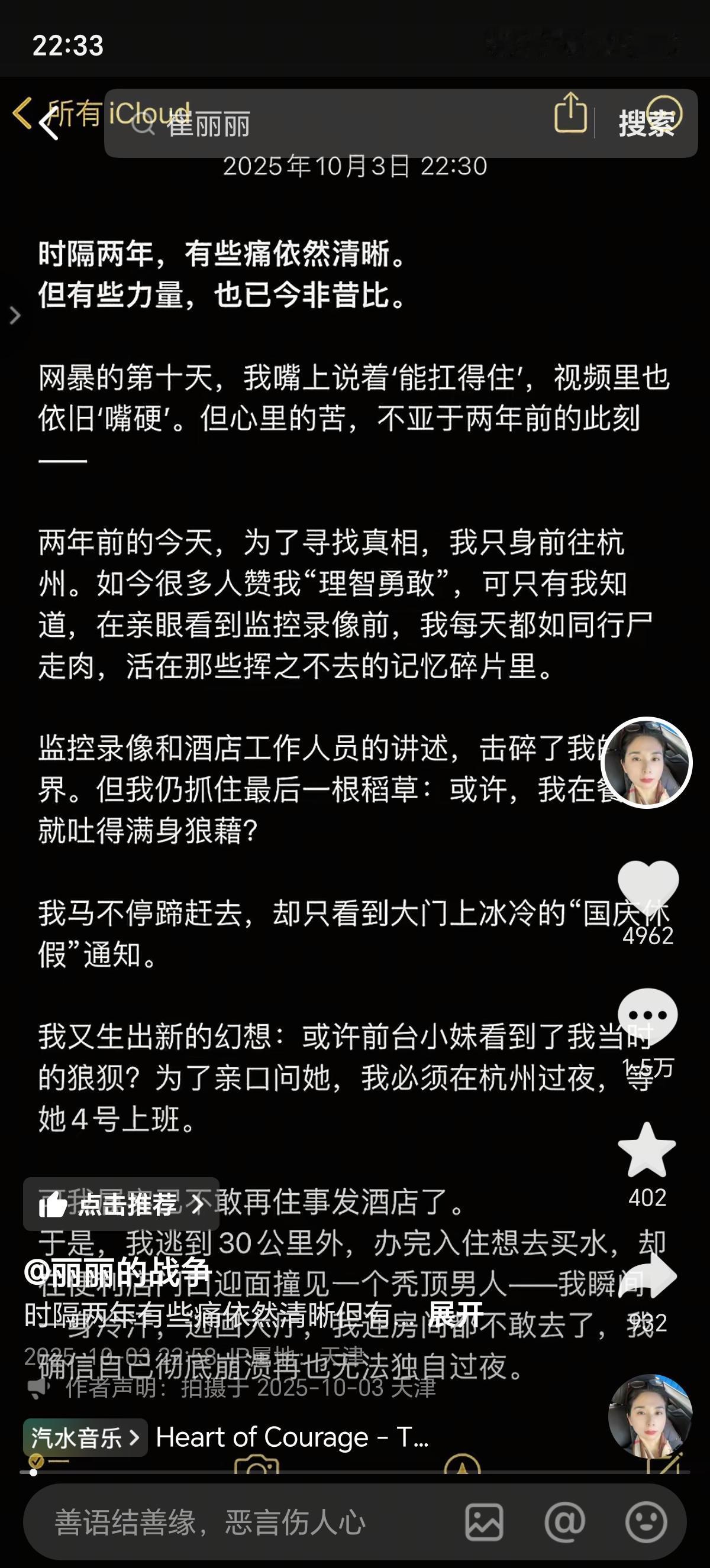

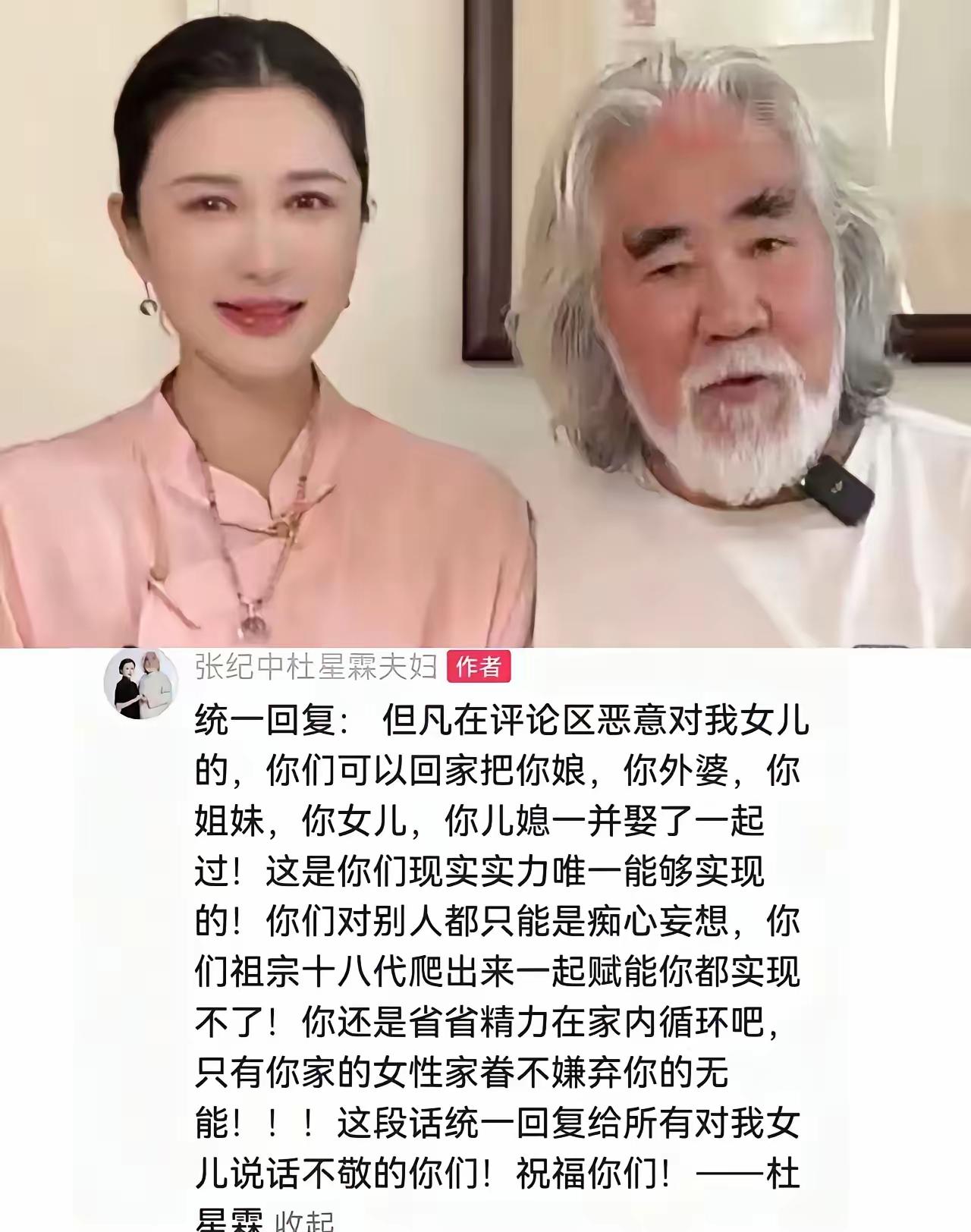

当我们在质疑崔丽丽时,小心别弄丢了良知 崔丽丽事件,是一场人性的测验。而测题,恰恰埋藏在我们每个人与生俱来的认知漏洞里。 我们的大脑,天生爱看轮廓清晰、角色分明的戏码。 于是,我们为“受害者”准备好了脚本:她必须脆弱、无助,她的世界理应坍塌,她的脸上必须刻满悲伤。 可是,崔丽丽却走出了我们设定的舞台。 她没有以泪洗面,反而在镜头前挺直了脊梁。 这时,我们认知的暗角里,猜忌开始野蛮生长——因为她不像我们想象中的“她”,所以我们便允许自己暂时抛开法律的定论,用想象去填补故事的留白。 这是一种多么危险的惯性啊! 它让我们不自觉地用他人的“表演”,去反推苦难的真实。 若你谈笑风生,磨难便是夸大其词; 若你痛不欲生,小挫折也成了大折磨。 这看似是人之常情,却在无形中,为真正的恶行洗去了焦点。 平心而论,并不是崔丽丽的所有行为都值得鼓掌赞许。 但是,若施暴者的罪行退居次席,受害者的姿态却被推上审判席, 我们的良知,是否已在认知的漏洞中悄然迷失? 是时候,唤醒对这种惯性的警惕了。 真正的正义,不是要求受害者完美,而是要求我们穿透自身偏见的迷雾,去看见事实的本身。 法律已经定罪,而我们每一次基于“不像”的质疑,都可能是在受害者伤口上撒下的一把盐,在真相的丰碑上划下的一道痕。 别让我们的大脑惰性,谋杀了她的正义。也别让我们对“完美受害者”的执念,成了施暴者隐形的帮凶。

祖国万岁

女权迟早会被反噬!

墨者

仙人跳

Hope is ahead

这种是什么货色?

人生如梦

这娘们早晚一天完犊子

流星在哭泣

呵呵

用户10xxx78

看图说文: 紧抱爱人脖子,亲亲我的乖乖!

蓝天

看来小编也参与了。说吧,分了多少钱?

用户10xxx44

女销售,一般酒量大如牛,几个人喝那么点,就醉的不省人事?不可思议的事。

班恺

逻辑上千疮百孔,一会说断片失忆,第二天才发现被强,一会又说路过她房门老板骗她开不了门,那么清醒都会认房号,并且经过语言沟通默许了去老板房间不做反抗,真不知道庭审怎么认定犯罪事实的。

用户10xxx36

她根本就不是受害者!你喊大声就赢了吗?没有充实的证据,就一直在那里bb,明明自己完好无损,现场也没老板的生物证据,所以法院才勉强给了个猥亵罪!你还想怎样呢?