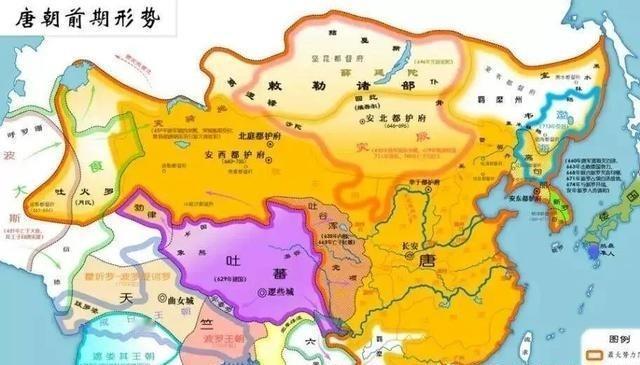

为什么有人说李世民打高句丽是失败,那其实是李世民自认为的失败 李世民生于开皇十八年腊月乙丑日,地点在武功别馆,他是唐高祖李渊的第二个儿子,母亲是窦皇后。从小他就接触军事,十六岁时参与救援雁门关被突厥围困的隋炀帝,显示出早期的军事能力。隋末时期,李渊在太原起兵,李世民担任右领军大都督,率军南下攻克长安,建立唐朝。他指挥军队平定薛举、刘武周、王世充、窦建德等势力,统一中原。武德九年六月,他发动玄武门事变,杀死兄长李建成和弟弟李元吉,迫使李渊让位,自立为皇帝,年号贞观。在位时,任用魏徵、房玄龄、杜如晦等臣子,推行均田制和租庸调法,减轻民众负担,促进农业发展。他击败东突厥,俘获颉利可汗,被周边民族尊为天可汗。还重视文化,设立弘文馆,编修律令,推动科举制度。 贞观十八年,李世民决定出兵高句丽,因为高句丽权臣渊盖苏文弑杀国王高建武,侵扰新罗,并拒绝归还辽东故地。他任命李勣为辽东道行军大总管,率步骑六万先行,自己在次年二月从洛阳出发,亲率主力部队跟进。四月,唐军抵达营州,渡过辽水。李勣部先攻玄菟城,高句丽守军应战,唐兵攻克,斩杀数千。接着包围盖牟城,唐军推进,俘获城主。五月,李世民率主力抵达辽东城下,这座城池曾抵挡隋军多年,唐军攻陷,斩首万余。随后推进到白岩城,守将孙代音投降。六月,唐军兵临安市城,高句丽守将率五万兵马固守,唐军多次进攻,但守军反击。高句丽援军十五万赶来救援,联合靺鞨兵马,唐军以少敌多,李勣设伏,斩首两万,获马牛无数。但安市城久攻不下,秋季来临,天气转冷,补给线拉长,士兵伤亡增加,李世民下令撤军。归途中,唐军焚烧辎重。此战唐军获辽东多城,俘虏高句丽人口十六万八千,斩首四万,但未能攻克平壤,李世民视之为失利,自责未竟全功。 撤军后,唐朝继续施压高句丽,贞观二十二年,李勣率军再攻,破高句丽数城,但未深入。高句丽内部矛盾加剧,渊盖苏文死后,其子渊男生与兄弟争权,渊男生投唐。李世民去世后,其子李治继位为高宗,总章元年,唐高宗派李勣、薛仁贵等将领大举进攻,高句丽饥荒频仍,军队连败,唐军渡鸭绿江,攻克平壤,生擒国王高藏,高句丽亡国。李世民晚年患风疾,贞观二十三年五月,在翠微宫崩逝,享年五十二岁,葬于昭陵。 说起李世民这个人,很多人把他当成明君典范,可征高句丽这事暴露了不少问题。表面上看,唐军打了不少胜仗,占了地盘,抓了俘虏,但李世民自己觉得失败,主要因为没彻底灭掉高句丽,没拿下平壤。这就好比去别人家抢东西,抢了前院却没进后院,就觉得没赢透。历史上,李世民野心大,他想学秦皇汉武,一统周边,可高句丽地形复杂,冬天来得早,补给跟不上,这些现实因素卡住了他的步伐。有人说这是失败,是因为对比他之前的战绩,东突厥一战就俘了可汗,干净利落,而高句丽拖泥带水,撤军时还损失不少人马。李世民晚年常提这事,自责没全功,这也影响了后人对他的评价。 其实,征高句丽不是孤立事件,得放在唐初大背景下看。李世民上台后,唐朝国力上升,他平定内乱后,转向外扩,东突厥被灭后,周边小国都服了,可高句丽不一样,这国长期对抗中原王朝,隋炀帝三征都栽了跟头。李世民亲征,本想一雪前耻,结果虽胜多败少,但没达到灭国目标。这事也暴露了唐军远征的弱点,路远粮少,天气恶劣,高句丽人又顽强守城。渊盖苏文这人,手握大权,弑君后控制朝政,他的策略就是拖,避开野战,靠城池耗唐军。李世民撤军后,高句丽也没好日子过,唐朝后续施压,内部又乱,最终在李治时灭亡。这说明李世民的征伐虽没立即成功,但为后来灭高句丽铺了路。