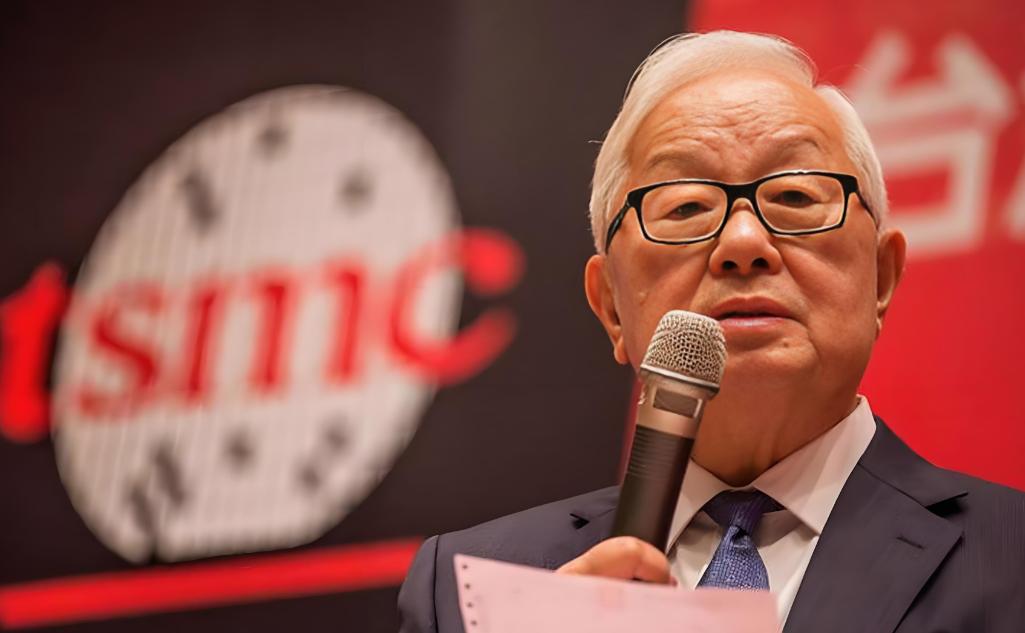

比芯片断供更可怕?中国物理博士尹志尧指出:“美国的芯片专家基本上都是华人”;63岁邱震海教授也曾说:“中国是在14亿人中选人才,老美是在70多亿人中选人才……” 尹志尧博士说的“美国的芯片专家基本上都是华人”,这话一点不夸张,看看硅谷的早高峰就知道了,25万华人工程师挤着地铁往谷歌、英伟达、英特尔赶,这些人里一半是清华、中科大出来的高材生,把硅谷的科技公司变成了“华人校友会”。 更扎心的是2025年的人才数据,工信部的白皮书明明白白写着国内芯片人才缺口已经突破30万,算上高端设计岗位的紧急需求,说32万都保守了,而硅谷光华人芯片专家就有25万,等于咱们辛辛苦苦培养的顶尖大脑,一多半都跑到太平洋对岸去了。 这背后藏着最现实的差距是待遇。硅谷的AI博士刚毕业就能拿52万美元年薪,而国内头部企业给的最高也就18万美元,差着近3倍的收入,换成谁都得掂量掂量。 清华AI专业毕业生留美率高达39%,不是他们不想回来,实在是人家给的筹码太诱人。就拿芯片设计岗位来说,国内校招平均年薪17.34万,社招能到34.21万,看着不少,但跟硅谷比起来,连人家的零头都不够,更别说美国公司还标配股票期权,干个三五年就能实现财富自由。 美国的科研平台更是挠到了科研人的痒处。英伟达的CUDA平台就像搭好的乐高城堡,科学家不用从零造轮子,接上就能搞创新;英特尔的实验室里,先进制程的设备24小时待命,不会因为经费问题停摆。 清华特等奖学金得主焦剑涛就是例子,他在斯坦福读博时接触的通用人工智能项目,周期长、风险高,在硅谷能容忍十年磨一剑,要是在国内,早被KPI压得转做短平快的项目了。 他和95后天才朱邦华创办的AI公司,九个月拿了1060万美元融资,最后还是被黄仁勋亲自挖去英伟达,因为那里有能支撑他们“推动超级智能前沿”的算力和资源。 英伟达里的华人军团早就成了气候,贾扬清、韩松、吴迪再加上新加盟的焦剑涛、朱邦华,横跨三代清华学子,实验室里飘着中文讨论声,文化隔阂都省了。 黄仁勋自己都说“全球50%的AI研究者来自中国”,这些人在美国能拿到核心岗位,英特尔、高通的研发团队里华人占比都超过30%,全美12万科学家中华人超3万,全球顶尖芯片专家前十里华人占六席,张忠谋、陈福阳、陈立武这些华人高管,直接领导着全球最知名的半导体企业。 反观国内,芯片行业最缺的是“能落地的复合型人才”,知存科技的校招负责人就说,既懂存算一体架构又能解决实际噪声问题的人才,简直一才难求。 华为海思28nm产线批量采购国产设备时,国产化率从5%冲到30%,但工艺工程师缺口还是大到要从高校抢硕士,连良率提升工程师这种岗位都得博士学历才敢要。 更无奈的是人才回流率,“海外优青”计划引进了2.3万人,但半导体设备领域的专家回国率才17%,大部分人宁愿在美国拿政府补贴搞研究,也不愿回来面对从零起步的压力。 美国的人才策略玩得确实精明,邱震海教授说“老美是在70多亿人中选人才”,这话点透了关键。他们靠H-1B签证把全球的华人尖子筛一遍,再用绿卡和高薪留住,形成了“中国培养×美国使用”的诡异循环。 2022年美国顶级AI人才里,38%本科毕业于中国高校,首次超过美国本土的37%,但这些人才的成果都变成了压制我们的技术壁垒——当华为被切断EDA工具时,焦剑涛们正在硅谷设计下一代GPU架构;当国内缺高端芯片时,朱邦华们在优化英伟达A100的算法效率,而这些技术最后都成了卡我们脖子的“利器”。 咱们不是没人才基础,2024年全球4.5万项生成式AI专利里,中国占了61.5%,是美国的三倍,中科院的“启蒙3号”芯片也在突破能效瓶颈,但这些成果背后,是越来越紧张的人才储备。 就像电磁专家陈嘉澍那样,留美后带着毫米波雷达技术回国创业的毕竟是少数,更多人被硅谷的科研生态留住了。清华每年花数百万培养的特奖得主,比如焦剑涛,当年的奖金相当于普通工人十年工资,最后却成了英伟达的前沿研究员,说难听点,就是用咱们的税款浇灌了对手的科技树。 现在国内也在补短板,青岛搞产教融合培养“芯”人才,企业开出高薪抢校招,但跟美国几十年的人才积累比,还是慢了半拍。 硅谷的华人工程师已经形成了互助网络,新人进去有校友带,项目有资源扶,而国内的初创公司还在为找一个资深验证工程师发愁。 这种差距比芯片断供更磨人,断供了能找替代方案,人才没了,连研发的火种都难续上——毕竟芯片这东西,最终拼的不是设备和资金,是坐在实验室里画图纸的人。