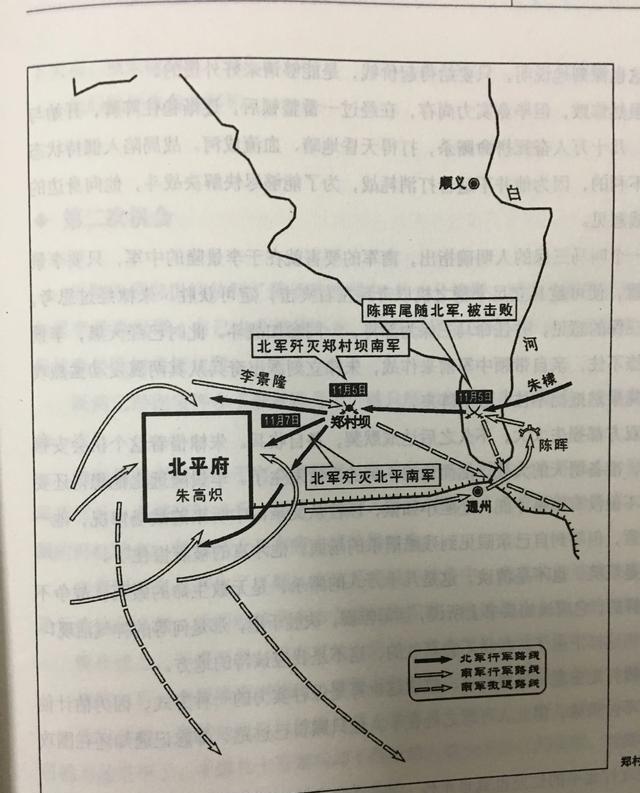

李景隆率50万大军攻击朱棣长子朱高炽驻守的北平,按道理50万大军想踏平北平也易如反掌,但是由于李景隆一个为人不齿的决择,此战以失败告终。 说起明朝那段乱糟糟的靖难之役,李景隆这家伙绝对是个绕不开的焦点。建文帝朱允炆刚上台没多久,就开始大刀阔斧削藩,燕王朱棣一看不对劲,直接在北平起兵反了。这事儿闹得沸沸扬扬,朱允炆急眼了,派老将耿炳文带兵北上讨伐,结果耿炳文在滹沱河一仗栽了跟头,建文帝只好换人,挑中了李景隆当主帅。 李景隆这人,出身好得没话说,他爹李文忠是朱元璋的得力干将,开国功臣,封了曹国公。李景隆从小袭爵,洪武十九年才十八岁就管左军都督府,朱元璋对他宠爱有加,常叫他进宫聊天,赏衣服啥的。 可惜,这小子光有家世,没啥真本事,平时就爱写写诗,练练字,实战经验几乎为零。建文帝一拍脑门,让他带五十万大军北上,这数字听着吓人,其实明朝总兵力也就这么多,等于倾国之力了。 李景隆接手后,带着这帮南军浩浩荡荡杀向北平。那是建文元年十一月,朱棣正好带主力去大宁那边抢朵颜三卫,北平就剩世子朱高炽守着。朱高炽这人,身体胖墩墩的,从小行动不便,朱棣起初还嫌他不中用,早年想换次子朱高煦当世子,后来想想还是留着长子稳当。 朱高炽手里兵力可怜巴巴的,加老弱妇孺一起凑,也就一万人左右,对上五十万,搁谁都觉得悬。可朱高炽这家伙脑子活络,平时管政务管得井井有条,靖难刚起兵,他就没闲着,督着城里人加固城墙,安抚军民,让大家齐心协力。 北平城防本来就结实,他再这么一折腾,南军想啃下来还真不是容易事儿。 李景隆大军一到,就直奔顺城门猛攻。南军先锋推云梯、撞城门,守军起初有点乱,但大将梁明稳住阵脚,重整部队,硬是把第一波顶回去了。 这时候,按理说五十万大军多打几轮,北平准破。可李景隆这人,指挥起来拖拖拉拉,军纪松散,士兵们纪律差,上下不齐心。 朱棣后来听说这事儿,还乐了,说李景隆这水平跟纸上谈兵的赵括有得一拼,燕军稳赢。 夜里,朱高炽派小队出城骚扰,南军营里乱成一锅粥,李景隆一慌神,下令全军退十里扎营,等于白白给了对手喘息机会。 转天,南军副将瞿能看准了张掖门守备空虚,带一千多精骑直扑上去,很快就打到城门快破了,眼瞅着就能端了北平。 瞿能这人,是个有实力的老将,靖难后期还跟着朱棣打天下,立了不少功。 可就在这节骨眼上,李景隆发话了,让瞿能停手,等主力齐了再攻。啥原因?就因为他怕瞿能抢了头功,贪婪小气到家了。 这决定搁现在听都觉得荒唐,战场上机不可失,时不再来,他这么一搅和,瞿能只能撤。朱高炽那边得了空子,赶紧让士兵往城墙上浇水,十一月天儿冷,水一浇就结冰,城墙滑溜溜的,南军梯子搭不上,攻城工具全废。 这招听着简单,其实是朱高炽临时想出来的,靠的就是地利和天时,硬生生把五十万大军堵在外头。 李景隆这回合的失误,直接葬送了南军最好的机会。北平没破,朱棣很快就带兵赶回,从侧翼突袭郑村坝,南军大营七零八落,李景隆丢下辎重,带着残兵败将跑了。 这仗打得窝囊,五十万大军灰头土脸退走,等于白送了朱棣一波反扑的节奏。靖难从建文元年八月朱棣起兵,到建文四年七月朱棣进南京,整整三年,北平战役就是开场白,李景隆的烂指挥从这儿就露馅了。 话说回来,李景隆为啥这么拉胯?家世太好是祸根,他爹李文忠是开国元勋,洪武帝杀功臣时还留了李家一线生机,可李景隆从小活在老爸光环下,总想证明自己,结果实战一上场就露怯。 建文帝用人也有问题,齐泰黄子澄那帮书生主战,挑李景隆当主帅,纯属瞎指挥。靖难后期,李景隆又带六十万大军北上,在白沟河又挨了朱棣一顿胖揍,兵败如山倒。 朝廷里弹劾声一片,建文帝却没杀他,继续用,这也算仁慈过头了。 到建文四年,朱棣兵临城下,李景隆守金川门,直接开门投降,谷王朱橚跟着一起。 这事儿干得彻底,朱棣进城当了皇帝,年号永乐。 朱棣上台后,对李景隆起初还算客气,封了左柱国,赏宅子金银啥的。 可好景不长,永乐初年查建文旧臣案,李景隆牵扯进去,被贬为庶人,流放海南。 路上颠簸,永乐二十一年病死,活了五十五岁,尸骨扔在荒野,没人管。 这下场听着惨,其实自找的,谁让他指挥无方,贪功害人。 反观朱高炽,守北平这仗打得漂亮,虽说兵少,但稳住了大局,让朱棣有后路可退。 朱棣回来后,对这儿子刮目相看,永乐二年立他为太子。 后来朱棣北征蒙古,朱高炽监国,管得有条不紊。永乐二十二年朱棣死在塞外,朱高炽继位,当了仁宗,在位才十个月,就崩了,年三十九。 他上台第一件事就大赦,释放建文旧臣家属,还田地啥的,搁那会儿算开明。 传位孙子朱瞻基,开仁宣之治的头,可惜自己没享福。

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)