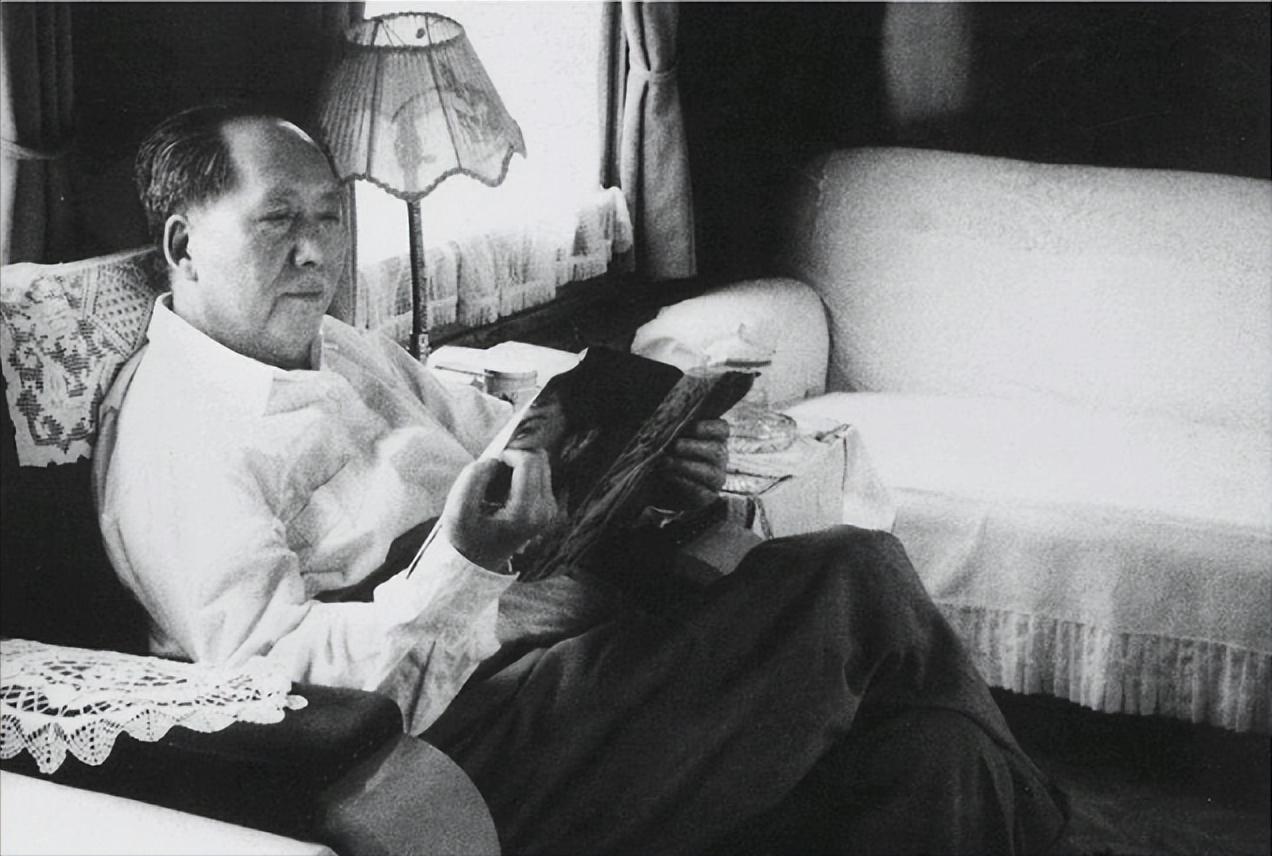

尼克松晚年坦言:他很后悔当初访问中国,尼克松为何会这样说? 1972年2月21日,一架美国总统专机降落在北京机场,尼克松走下舷梯,伸出手与周恩来完成了一次跨越太平洋的握手。 这一刻载入史册,也改写了中美关系的走向。但几十年后,已经卸任多年的尼克松,却在私下场合中流露出后悔之意。 他说,那次访问,也许是自己一生中“最令人矛盾的决定”。为什么一个曾为中美关系破冰立下汗马功劳的总统,会在晚年说出这样一番话? 要理解尼克松的态度转变,得先回到那个风雨飘摇的年代。冷战正酣,美国的战略压力与日俱增。 越南战场上,十年鏖战换来30多万的伤亡和超2500亿美元的军费开支,国内反战情绪高涨,经济既受战事拖累,又陷入滞涨泥潭。 与此同时,苏联在全球范围内扩张势力,到了1975年,战略导弹数量已经超过美国1.5倍。 面对两线作战的局面,华盛顿开始重新审视地缘布局。彼时的中国也不轻松。 中苏关系早在1969年的珍宝岛冲突后急转直下,苏联在边境陈兵百万,威胁感肉眼可见。 加之西方长期封锁,中国需要一个外部突破口,为后来的改革开放争取空间。 于是,一场势在必行的战略接触拉开帷幕。1971年7月,基辛格秘密访华,为尼克松访华铺路。 中方也不打无准备之仗,早在1971年4月就通过巴基斯坦向美方明确表态:台湾问题必须是谈判重点。 到了1972年2月,尼克松终于踏上中国土地,与周恩来进行历史性会谈。毛泽东临时会见,原定15分钟的会谈延长至70分钟,虽不谈实务,却奠定了会谈基调。 最终的成果是《上海公报》的签署,美方首次承认“一个中国”的原则,承诺逐步从台湾撤军。这份文件虽然语气暧昧,却为中美关系打开了新的篇章。 更重要的是,中国在整个过程中坚持自主立场,例如拒绝接受美方免费提供的电视设备,坚持自己采购,展现出强烈的主权意识。 然而,历史的发展并没有完全按照尼克松的设想前进。他原本想通过拉拢中国,构建对苏战略压制的“三角格局”。 但中国并没有成为美国的盟友,而是始终坚持独立自主的外交路线。这让美国保守派颇为不满,认为尼克松“给出去太多,拿回来太少”。 更让尼克松意想不到的是,中国在之后的几十年中迅速崛起。 中美关系正常化打开了技术引进和市场接入的大门,中国借此完成了从计划经济到市场经济的巨大转型,经济规模节节攀升。 到了21世纪初,中国已成为美国最主要的竞争对手之一。尼克松曾在接受媒体采访时坦言:“我为中国做了嫁衣,却没料到她穿得这么好。” 这种“误算感”成了他后悔的根源之一。在他看来,原本是为了战略平衡的外交操作,结果却变成了为对手铺路的“搬石头”。 更何况,这一决定还在他身上留下了沉重的政治包袱。水门事件后,他的政治遗产本就岌岌可危,再加上保守派对其“对华绥靖”的批评,尼克松的晚年充满了复杂情绪。 但历史往往有它自己的轨迹。短时间内,尼克松的“破冰之旅”确实起到了缓解冷战压力的作用。 中美在70年代末到80年代初的合作也为苏联解体前的全球格局带来不小的震动。 从长远看,中国的崛起固然令美国感到威胁,但这背后的动力并非来自外部施舍,而是来自中国自身的战略选择和制度调整。 尼克松的后悔,更多是一种政治与心理的双重投射。他的战略布局没有完全实现,个人声誉也因内政丑闻受损。 而中国的发展则用实际行动证明,真正决定国家命运的,是内部的改革和发展意志。 今天再看这段历史,尼克松的那次访问不能简单用“成功”或“失败”来评判。它是一场冷战背景下的战略博弈,是一次风险与机遇并存的外交试探。 对中国来说,这次接触打开了世界大门,但更重要的是,中国始终把握着自己的方向盘。 中美关系如今已进入复杂多变的新阶段。尼克松的反思提醒我们,大国交往不能指望“牵手之后一路顺风”。 而是需要在彼此尊重、平等协商的基础上,建立真正可持续的合作模式。历史不会重演,但它留下的经验,值得每一个当下的决策者认真对待。 信息来源: 《中美竞合︱何必僵着呢:从美国解密档案看尼克松访华》——澎湃新闻