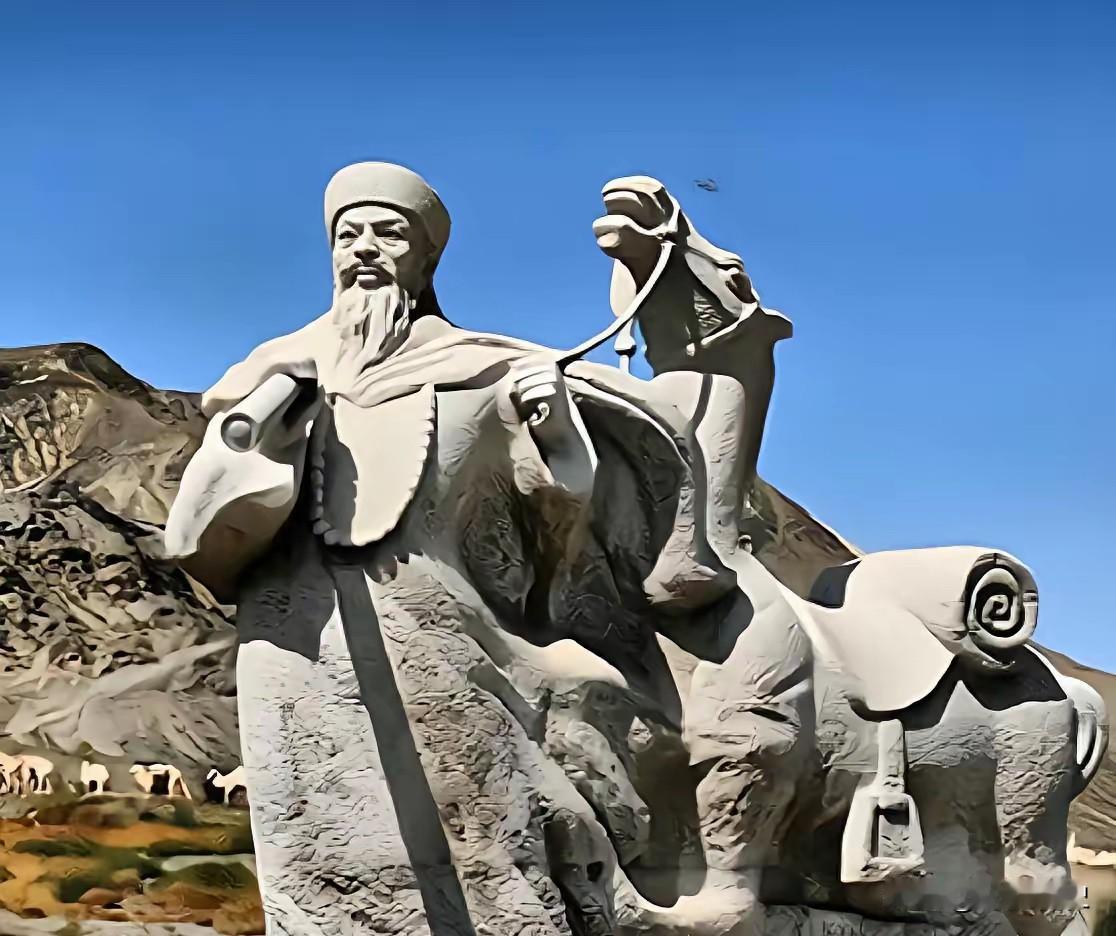

1875年,左宗棠抬棺出征,路遇农夫挡道,正要下令斩首,农夫锄头敲地三下,他脸色大变下马长揖:先生救我一命 老农突然拦在军队前方,声音沉重,直言这条路走不得,将士们顿时一片哗然,有人疑惑,有人不满,也有人心生惶恐。 大军正在行进,前方是通往战场的要道,时间紧迫,任何停滞都可能影响全局,将领们神色凝重,紧盯着前方的老人,等待主帅的反应,空气中弥漫着紧张,连马蹄声都显得急促。 当时的局势极为危急,西北战线吃紧,敌军在边地活动频繁,补给线时刻受到威胁,若不能及时抵达指定地点,会导致战机错失,整个战局可能因此逆转。 左宗棠作为统帅,肩上的压力沉重无比,他既要保证军心稳定,又要考虑粮草辎重的安全,他深知,此战若败,朝廷与百姓都将受到沉重打击。 就在众人心神不安时,左宗棠下令停下队伍,他的眼神坚定,没有丝毫迟疑,他早已决定以死报国,为了能让全军上下明白自己的决心,他在出征前便立下遗嘱,亲自抬棺随军。 他要让所有人知道,即使战死沙场,他也不会退缩,抬棺而行的举动,让将士们心生敬畏,也让军心逐渐凝聚。 老农面对这支浩荡的队伍,没有退缩,而是举起手中的锄头,用力敲击地面三下,沉闷的声响传开,整个队伍一时安静下来。 将士们互相对视,不明所以,有人低声议论,有人屏息凝神,所有人的注意力都集中在老人和主帅之间。 左宗棠上前一步,示意众人肃静,他望着老人,眼神中没有轻视,而是带着探询,他深知在陌生的地带,任何微小的异常都可能暗藏危机。 老农沉声开口,说这一带的地势复杂,地底下埋藏着陷阱,若是贸然前行,几万人都会陷入危险,他说话时声音平稳,像是在叙述一件早已注定的事实。 随后,老农提起了一个名字——赵举人,将士们闻之心头一震,纷纷望向左宗棠,原来赵举人是当地一名年轻人,熟悉山川地势,曾多次为百姓带路避开险境。 可惜在前些日子的一次冲突中,他为了掩护乡亲被敌军抓去,下落不明,老农说他与赵举人有旧情,如今赵举人若在,定会劝大军绕道,既然他不在,他便代替赵举人把这份责任扛下来。 老农的话语一字一句传入众人耳中,左宗棠没有犹豫,他明白老农的提醒绝非虚言,于是他当场下令,全军停止原有行进路线,按照老农的指示绕行。 他的决定斩钉截铁,没有留下任何迟疑,老农随即为他们指明方向,他详细叙述周围的地形,说明哪里险要,哪里能通行。 他告诉将士们,只要按他指点行军,虽然要多绕几日,但必能避开埋伏,保全军队,他的声音平静,却承载着沉重的责任感。 在老农带领下,大军开始绕行,行军过程艰难,绕道的路径崎岖不平,粮草运输倍加辛苦,但全军上下无人抱怨。 因为他们心中都明白,若不是老农提醒,眼下恐怕早已陷入敌军埋伏,左宗棠一路沉默,他比任何人都清楚这份提醒的重要。 几日后,探子传来消息,原本的大道果然设下重重陷阱,敌军埋伏在两侧,等候大军经过,若非绕行,整个队伍都将被围困,后果不堪设想,军中闻之,人人心中生出敬畏与庆幸。 战役最终以胜利收尾,大军成功突破敌军防线,夺回失地,稳固边防,此役之后,左宗棠声望更盛,将士们对他更加信服。 而他自己却没有因胜利而欢呼,他始终记得那位在紧要关头站出来的老农,战后,左宗棠特地带领随从,绕道返回,当面答谢老农,他没有带兵马喧嚣而至,而是亲自步入乡间。 老农依旧在田间劳作,见到左宗棠归来,只是点了点头,左宗棠郑重行礼,感谢他救了全军的性命,老农只是淡然回应,表示自己不过是尽了力。 这一幕传开后,许多人都为之动容,人们明白大军的胜利不只是将领的功劳,也有普通百姓的付出,老农的举动看似简单,却改变了整个战局。 左宗棠此后每每提起此事,都怀着感念之情,他深知没有百姓的支持,军队再强也难以立足,那一声锄头敲地,敲出的不仅是提醒,更是军民一心的象征。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!