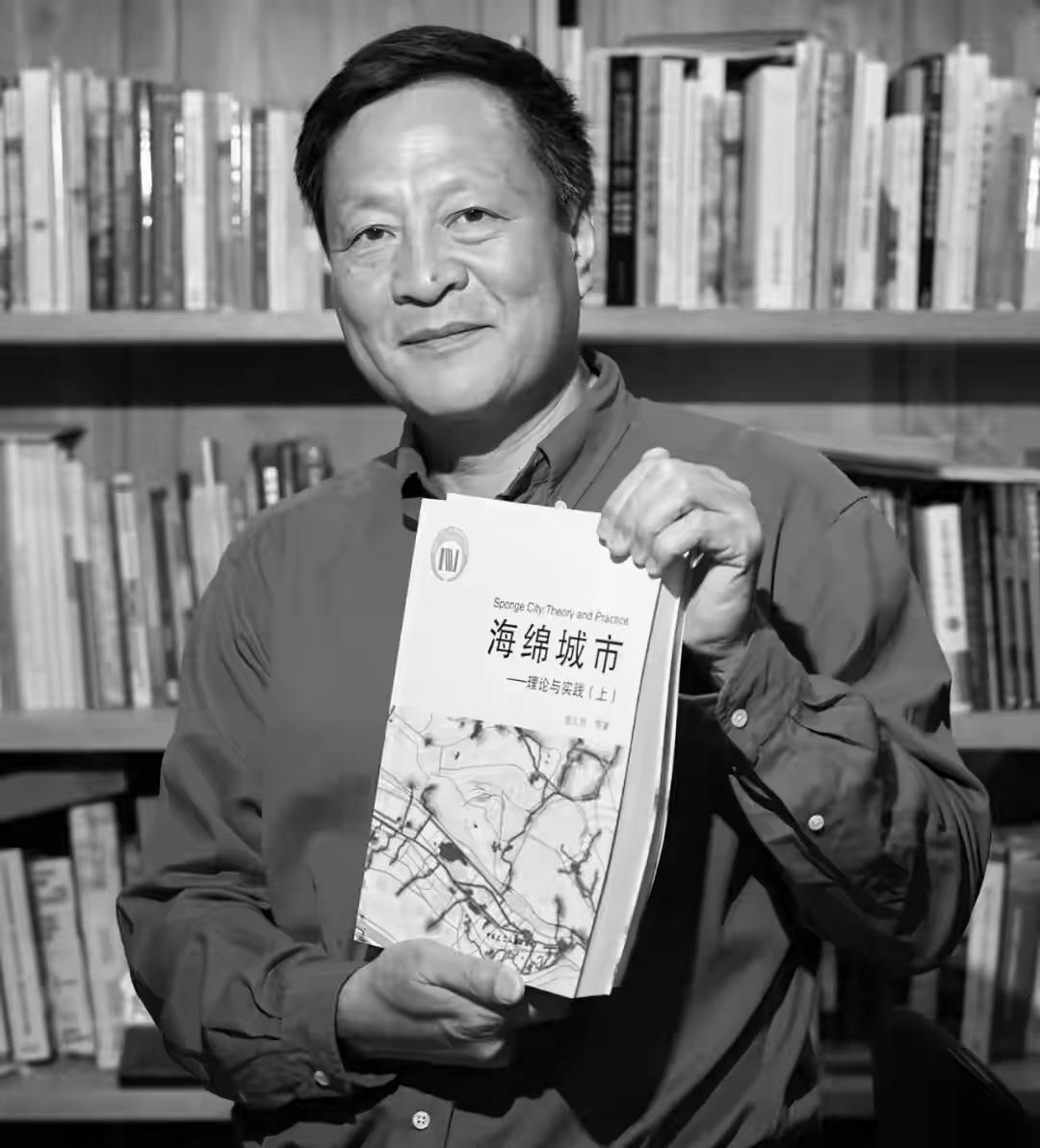

俞孔坚:以景观为笔,书写人与自然的和解 人们对俞孔坚的深切悼念,从来不止于对一位学者离世的惋惜,更源于他用一生践行的理念,早已悄悄融入了每个人的生活肌理。他或许没有频繁出现在大众视野,但他笔下的“人与自然”,从不是实验室里的理论模型,而是街头巷尾可触可感的绿意、雨天里不再内涝的街巷、城市中与生灵共生的角落。 俞孔坚的学术生涯,始终在对抗一种“割裂”——对抗城市建设中对自然的漠视,对抗景观设计里“重装饰轻生态”的误区。他提出的“海绵城市”理念,如今已在全国多地落地:昔日硬化的路面换成透水砖,光秃秃的河岸种上乡土植物,暴雨来临时,城市不再是“看海”现场,而是能像海绵一样吸纳雨水、涵养水土。这不是遥不可及的学术概念,而是每个市民雨天出门不用蹚水的踏实,是孩子能在街边绿地追蝴蝶的欢喜。 他倡导的“大脚革命”,更像是一场对生活本真的呼唤。他反对用昂贵的外来树种和人工雕塑堆砌景观,主张用本土植物、自然地貌构建“朴素的美”。在他参与设计的项目里,公园不再是整齐划一的草坪和修剪刻板的花丛,而是能让野草自由生长、让溪水自然流淌的空间,老人能在树荫下乘凉,鸟儿能在枝头筑巢。这种“让自然做主角”的设计,戳中了人们对“诗意栖居”的本能向往——我们期待的城市,从来不是钢筋水泥的丛林,而是能与花草、鸟兽、水土和谐共处的家园。 网络上,除了学界同行缅怀他“为中国景观生态学开辟新径”,更多普通人的留言藏着细碎的共鸣:“原来我家附近那个下雨不积水的公园,就藏着他的理念”“记得他说过‘城市应该是有机体’,现在终于懂了”。这些声音印证着,俞孔坚的研究从未脱离大众需求,他毕生追求的“人与自然和谐共生”,本就是每个普通人对生活最朴素的愿景。 如今,他带着对这片土地的热爱离去,但那些融入城市肌理的生态设计、刻进行业基因的环保理念,早已成为种子。纪念他,本质上是人们在集体表达一种共识:我们渴望的生活,需要对自然保持敬畏;我们追求的发展,不能以牺牲生态为代价。这份对人与自然美好关系的珍视,正是俞孔坚留给这个时代最珍贵的遗产。