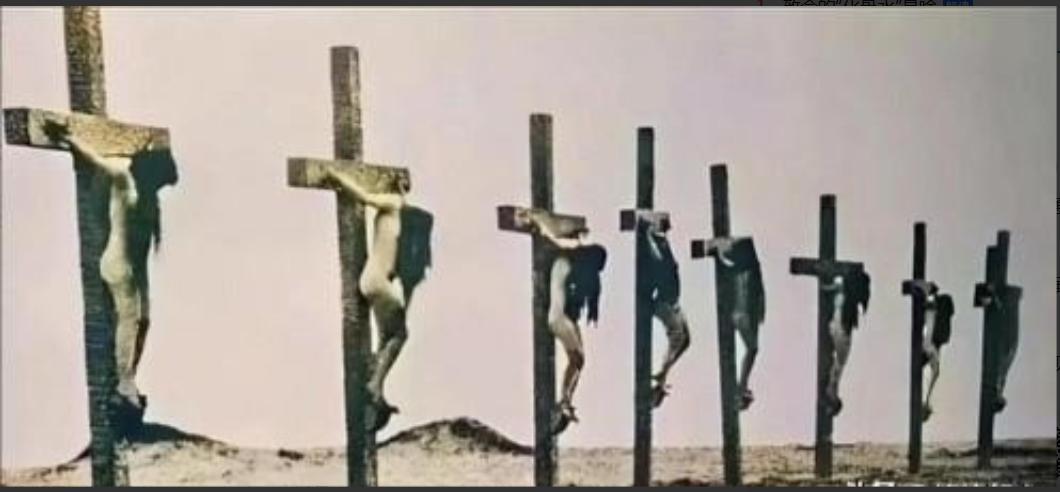

1915年,8名被脱光衣服的亚美尼亚少女,被钉在十字架暴晒的照片,看了让人痛心! 1915年的一个夏日,在奥斯曼帝国东南部一个偏远的村庄附近,八名亚美尼亚少女被剥去衣物,用长约1.2厘米的铁钉残忍地钉在粗糙的木架上。 烈日如火,炙烤着她们年轻的身体,沙土逐渐被鲜血染成暗红色。 她们中的一些人还在低声祈祷,另一些则早已失去声息,据后来的幸存者回忆,这样的酷刑持续了整整三天,直到最后一丝生命从她们眼中消逝。 在第一次世界大战的阴影下,奥斯曼帝国政府对亚美尼亚人展开了系统性的清洗,起初是逮捕知识分子和社区领袖,随后蔓延到普通家庭。 男人们大多被就地枪决或强迫劳役至死,而妇女、儿童和老人则被驱逐进沙漠,走上一条被称为“死亡行军”的不归路,在这条路上,暴行成了日常:掠夺、强奸、奴役,甚至将人作为商品贩卖。 为什么这些少女会被以如此极端的方式处决?历史学者后来从奥斯曼官员的通信中找到了线索:一份密令要求“彻底清除”亚美尼亚元素,甚至详细规定了“清除人数”的统计方式和执行者的奖金分配。 钉刑和暴晒不仅是一种惩罚,更是一种威慑,它试图用极致的残酷来摧毁一个民族的意志。 然而,这样的暴行并未被遗忘,1919年,幸存者艾尔米娜在纽约的一场听证会上描述了这一幕:沙地吸干了她们的血,但她们的呼喊还留在我耳朵里。 她的证词后来被改编进默片电影《灵魂拍卖》,但由于当时的道德约束,电影中用十字架替代了刺穿身体的木钉,真实的细节,直到近一个世纪后才被更多人知晓。 艾尔米娜是那场屠杀的少数幸存者之一,她当时躲进了一具骆驼的尸体内,靠着母亲偷偷塞给她的干面包块活了整整三个月。 后来,她穿越叙利亚沙漠,一路乞讨到达贝鲁特,最终移民到美国,每年四月,她都会烤一种特殊的十字面包,上面用香料划出八道痕迹,代表那些被钉死的少女,她说:“只要还能闻到面包的香味,我就还记得她们的名字。” 像艾尔米娜这样的人并不少,阿莎卢伊斯·马尔加在目睹全家死于行军途中后,写下了《被蹂躏的亚美尼亚》一书,并亲自参与同名电影的拍摄。 她将大部分收入捐给难民,还设立了一个人道主义奖项,她的努力让亚美尼亚人的遭遇首次进入国际视野,1918年,《时代》杂志以《屠杀的真相》为题报道了这一事件,尽管土耳其政府立即否认,称其为“战争必要的措施”。 但官方的否认并未阻止记忆的传承,每年4月24日,全球亚美尼亚社区都会举行火炬游行、点蜡烛仪式,甚至用苦艾草编织花环,象征苦难中的坚韧。 这些个人和集体的行动逐渐汇聚成国际回响,1978年,联合国正式将事件定性为种族灭绝,2021年,美国政府首次公开承认这一历史事实。 同年,柏林艺术家用沙雕再现了“钉刑少女”的形象,作品获得联合国认证,却被土耳其极端组织摧毁,这一行为仿佛历史的缩影,伤痕仍未愈合,但记忆仍在反抗遗忘。 今天,亚美尼亚人的记忆散落在全球各个角落,一条绣着名字的头巾、一封用炭笔写的家书、一块烤焦的十字面包……这些看似普通的物品,成了连接过去与现在的桥梁。 在黎巴嫩的难民营里,老人们仍会唱起1915年前的民歌,歌词里是放牧的羊群和教堂的钟声,在洛杉矶的社区中心,年轻人用数字技术还原被摧毁的村庄地图,试图让故乡在虚拟世界中重生。 为什么记忆如此重要?因为系统性屠杀不仅摧毁生命,还试图抹杀存在。 2015年,一位亚美尼亚裔考古学家在叙利亚沙漠深处发现了一个临时营地的遗址,生锈的钉子、破碎的陶碗、以及刻在石头上的十字标记。 记忆的本质不是沉溺于痛苦,而是拒绝重复苦难,当八个少女被钉在沙漠中的画面再次被提起,它不再仅仅是一个历史的悲剧,更成为一种警示:人类文明的底线何其脆弱,而守护这份底线需要每一个人的见证与行动。