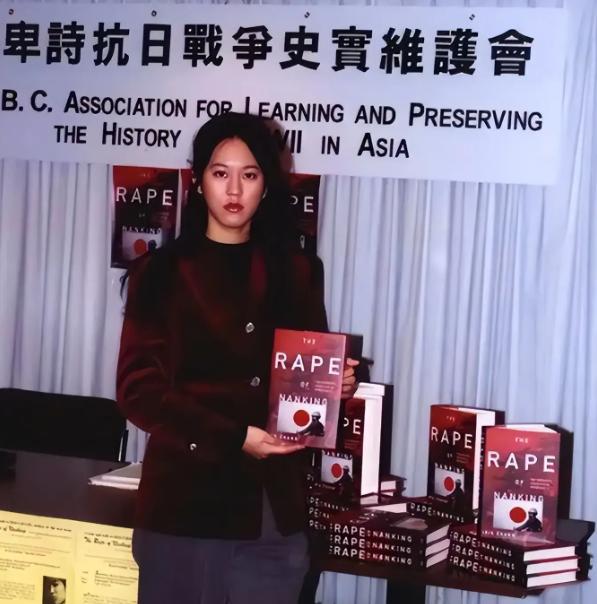

一辆熄火的轿车,后座是温软的泰迪熊,驾驶座上却是冰冷的左轮手枪。2004年,张纯如的骤然离世,被定性为才女因抑郁症陨落。然而,站在2026年回望那封迟到20年的遗书,我们才惊觉,那是一场持续七年、由庞大实体实施的“精神追杀”。夺命的子弹,早在她打破西方沉默的那一刻,就已瞄准了她的头颅。 时间拨回到2004年11月9日,加州洛斯加托斯的一条偏僻公路旁。 镜头如果拉近,你会看到极具撕裂感的一幕:一辆熄火的轿车里,后座安放着一只温软的泰迪熊,那是准备送给儿子的礼物。而驾驶座上,却是一把冰冷的左轮手枪。 36岁的张纯如倒在血泊中。警方赶到现场,勘查,定性,流程走得很快。结论是典型的“精神疾病导致的自杀”。2005年3月,案卷尘封,世界似乎接受了一位才女因抑郁症陨落的悲情剧本。 真的是这样吗? 站在2026年1月的当下,回望两年前曝光的那封遗书,我们才惊觉,那颗夺命的子弹,其实早在1997年就已经上膛了。所谓的“自杀”,更像是一场精密围剿下的“精神处决”。 在那封迟到20年的信里,张纯如留下了令人毛骨悚然的证词:“他们不让我睡,不让我忘,说闭嘴就能好好活。” 这里的“他们”,不是幻觉,而是真实存在的庞大实体。 故事的引信是在1994年被点燃的。那一年,26岁的张纯如在加州圣何塞的一个展厅里,盯着墙上南京大屠杀的血腥照片发呆。这不仅是视觉上的冲击,更是认知上的崩塌——身边的西方同事对此一无所知。 二战中纳粹的暴行在西方是常识,而东方30万冤魂的嚎哭却是一片死寂的真空。 这种不对称的愤怒,让她把自己变成了一个“证据猎人”。 1995年夏天,南京像个火炉。张纯如单枪匹马在这里待了25天。没有团队,没有保镖,她每天工作超过10小时,像法医一样去抢救那些即将消逝的活证词。 她面对的是夏淑琴这样目睹全家遇害的幸存者,挖掘的是《拉贝日记》和魏特琳手稿这种司法级的铁证。她构建的不是一本小说,而是一座不可辩驳的证据壁垒。 1997年,《南京暴行:被遗忘的大屠杀》出版,直接登顶《纽约时报》畅销榜。这一记重锤,砸碎了西方社会长达60年的沉默。 也就是从这一刻起,她从“作家”变成了“靶子”。 日本驻美大使齐藤邦彦第一时间跳出来,动用外交辞令指责书籍“不准确”。当国家机器的舆论反扑无法奏效时,手段便开始下沉,堕落成了赤裸裸的恐怖主义。 你可以想象那种生活吗?信箱里不再是读者的来信,而是装有子弹的信封。演讲现场,有人混在人群中发出死亡威胁。无论走到哪里,总感觉有一双眼睛在背后盯着。 为了躲避追踪,她不得不频繁更换电话号码,行踪变得像特工一样隐秘。本来计划出版的日文版,因为日本出版社遭到恐吓、译者被迫退出,资方甚至无耻地提出“删改历史”作为出版条件,最终彻底流产。 这是一场不对称的战争。一边是拥有外交资源和黑帮手段的右翼势力,另一边,只是一个手无寸铁的华裔女子。 这种长期的、高压的围剿,配合着她每日沉浸的血腥史料,形成了致命的“双重毒素”。 在内心,她是1937年的“守夜人”,每天听着30万人的哭声。在现实,她是1998年后的“猎物”,时刻提防着暗处的黑枪。梦魇与恐吓交织,让她严重失眠、体重骤降、大把脱发。 她不是脆弱,她只是在这个时空夹击的世界上,再也找不到一个安全的角落。 2004年的那个深秋,她选择了离开。警方结案报告里的“抑郁症”,掩盖了诱发病症的真正元凶——那是来自大洋彼岸的政治迫害和精神追杀。 如今,在江苏淮安的张纯如纪念馆里,依然人流如织。但令人齿冷的是,那些递过刀子、发过恐吓信的右翼分子,依然活跃在国际舞台上,继续干着模糊真相的勾当。 张纯如用36岁的生命,以笔为剑,在铁板上划出了一道光。 这道光告诉我们:肉体可以被毁灭,案件可以被定性,但只要那本书还在流传,只要那封遗书被公之于众,正义的审判就永远不会缺席。 信源:揭露南京大屠杀真相,最终却被逼车内自尽,张纯如-度小视

火土炎圭焱垚

张纯如先生千古。我们将来必然加倍讨回当年日寇的血债