十年前,我落难了,问亲戚朋友借钱没有借着,一个关系不是很好的发小给我转了6万元。后来钱还给他了,但我一直感动,一直关注他。 当时小工厂的机器刚停转三天,供应商的催款单叠在办公桌上,最底下那张边缘已经卷了角;车间里二十多个工人蹲在地上抽烟,有人时不时抬头看我办公室的方向,像在等一个不会来的晴天。 我揣着手机在厂区转了三圈,把舅舅、表哥的号码按了又删,最后停在“阿杰”——那个初中毕业后就进厂修车,平时一年说不上三句话的发小名字上。 拨通电话时,我听见自己的声音在抖,说“阿杰,我……遇到点事”,话没说完就卡住了。电话那头是修车铺特有的金属敲击声,他没追问,只说“你在哪?我这有点现金”。 那六万是他媳妇预产期前攒下的月子钱,修车铺的零件款都拖了半个月没结。我攥着那张皱巴巴的存折去银行时,阳光从玻璃缝里斜切进来,照得数字有点晃眼——那是他用扳手拧了三年螺丝,手指磨出茧子换来的。 去年提着礼品和十万块去他修车铺,他正蹲在地上给一辆旧摩托换轮胎,油污蹭了满手。我把钱递过去,他头都没抬:“当年要图你这个,我就不借了。” 末了直起身,从抽屉摸出包皱巴巴的烟,“记得你那会儿蹲厂门口,头发黏成一绺一绺的,烟蒂扔了一地,我还以为你要烧工厂呢。” 有人说,人在顺境时的朋友不算数,得看落难时谁还愿意见你。可我后来想,或许比“见不见”更戳心的是——那些平时称兄道弟的,连电话都懒得敷衍;反倒是这个一年说不上三句话的人,把自己的“后路”塞给了你。 成年人的关系常像一张精密的利益网,你以为牢不可破的节点,可能在压力下最先断裂;而那些看似松散的线头,比如少年时一起爬过的墙头、分过的半块橡皮,反而能在某个瞬间绷成救命的绳索。 那六万,真的只是钱吗?后来我才明白,那是一个人在自己也过得紧巴巴时,愿意把“安全感”拆成零钱递给你。 工厂现在有两百多号人,每次发工资我都会想起那六万——它救的不只是一个小厂,更是一个快被现实压垮的人对“相信”的底气。 上个月悄悄联系供货商,以“厂家活动”的名义给阿杰的修车铺换了套新设备。昨天视频通话,他举着手机绕着新机器转:“你说怪不怪,厂家突然搞活动,难道知道我这破铺子要升级?” 我看着屏幕里他笑出的皱纹,突然想起十年前那个下午,他在电话里说“你在哪”时,背景音里除了敲击声,还有他媳妇轻声问“谁啊”的模糊动静——原来他做决定时,连家人的顾虑都没顾上。

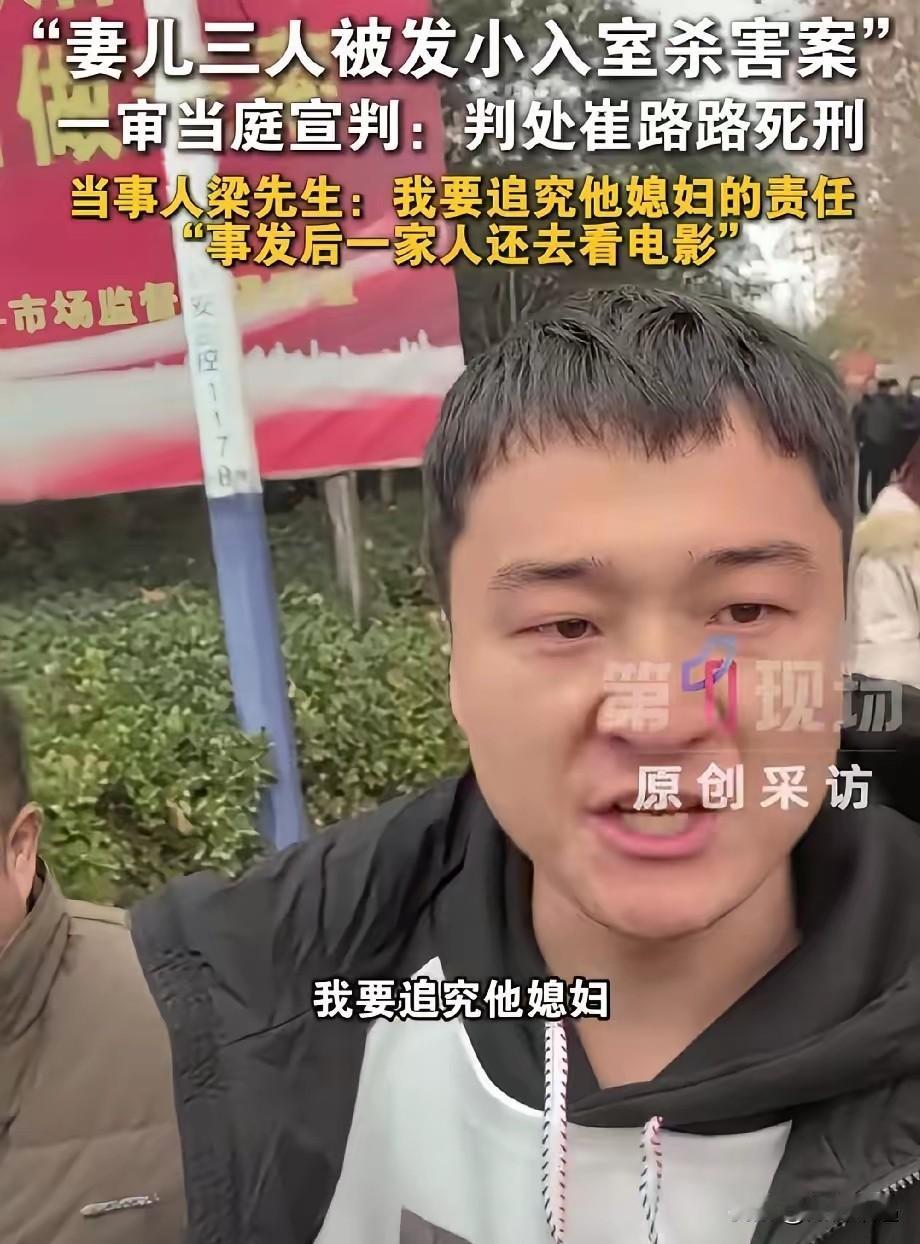

崔某路被判处死刑!粱先生终于可以松一口气了!判决结果一出来,崔路路当庭表示不上诉

【2评论】【1点赞】