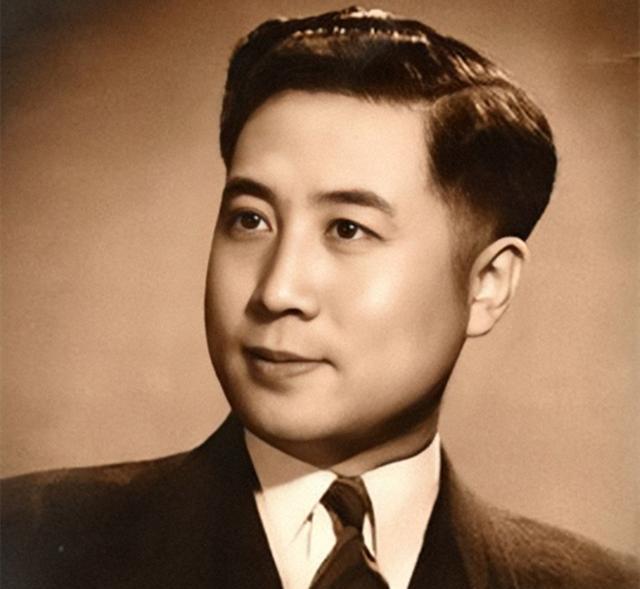

1946年,打入军统内部的李时雨,被人怀疑是地下党! 密函放在戴笠办公桌上时,墨迹还带着钢笔尖划过纸张的涩感。 举报信里说李时雨与地下党往来密切,可戴笠捏着信纸的手指越收越紧,突然拍了桌子:“他绝不可能是共产党!”话音刚落,又低声补了句,“让李国章去查查。” 1931年的李时雨还是个学生,九一八的炮声炸碎了课堂。 他攥着入党申请书的手全是汗,组织告诉他:“去东北军,用学生身份做掩护。” 那会儿地下党刚摸索出“职业化潜伏”的路子,就像《中共隐蔽战线史》里写的,要让身份比真的还真。 他后来成了东北军里的小职员,报表做得比谁都认真,没人知道那些数据背后藏着多少讨伐战斗的情报。 天津的冬天总飘着灰雪。 1940年初,李时雨看着卡车后斗里的电台,手心结了层薄冰。 日军的特别通行证在口袋里发烫,那是他用三个月“孝敬”伪政权官员换来的。 checkpoint的日军弯腰检查时,他故意把“良民证”掉在地上,趁对方弯腰去捡,脚悄悄挡住了车厢挡板的缝隙。 后来他总说,那天的风把电台的电流声吹得很轻,轻得像没存在过。 戴笠找李国章谈话时,窗外的梧桐叶正往下掉。 “李时雨的事,你怎么看?”李国章端着茶杯的手没抖,他是警备司令部处长,也是埋在军统的另一颗钉子。 “戴老板,军统里勾心斗角的事还少吗?”他把茶杯往桌上一顿,“上周三李时雨还为清查汪伪资产的事跟张科长拍了桌子,说‘党国的钱,一分都不能让汉奸贪了’,这要是共产党,演技也太好。” 戴笠盯着他的眼睛,没再追问。 1946年3月,戴笠的飞机撞在岱山的黑夜里。 消息传到军统上海区,李时雨正在整理文件,钢笔尖在纸上洇出个墨点。 毛人凤接手后,第一批“清洗名单”就有他的名字。 监狱的铁门关上时,他想起天津那辆卡车,电台的电流声好像又响起来了。 三年里,无论怎么审,他只说自己是“戴老板一手提拔的人”,直到1949年南京解放,狱警打开牢门,他看见阳光里站着穿军装的同志,才发现囚服的袖口已经磨出了洞。 后来有人问他,潜伏三十年怕不怕。 他指着书房里那个褪色的公文包,拉链上还留着当年运输电台时蹭的划痕。 “怕过,”他笑了笑,“但每次摸到这拉链,就想起组织说的‘再难走的路,走下去就是方向’。” 1999年他走的时候,书桌上还摊着没写完的回忆录,最后一句是:“李国章同志说的‘忠心赤胆’,我们都做到了。” 那封举报密函后来进了国家档案馆,纸页边缘已经发脆。 而李时雨留下的,不只是泛黄的档案,是把特别通行证变成护身符的智慧,是在敌人眼皮底下递出电台的冷静,更是把信仰藏进日常的勇气。 这种在刀尖上跳舞的本事,从来不是天生的,是无数个像他一样的人,用三十年光阴熬出来的答案。