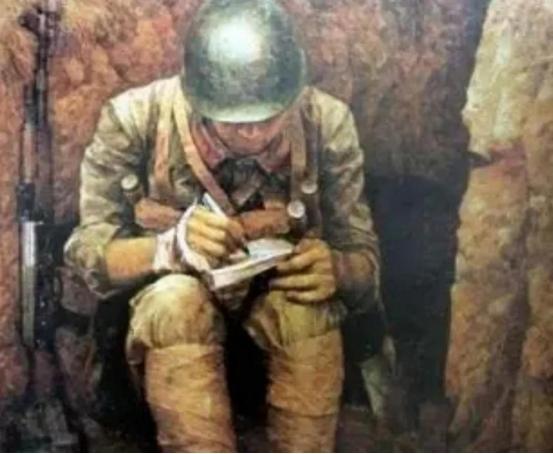

1987年1月7日,收复老山167高地,12名敢死队队员在出发前的留影,过后,这12名军人全部为国捐躯! 照片是黑白的,边角有些卷。 十二个年轻人站在一块空地上,军装洗得发白,有人笑得松快,有人神情绷着。 名字一个个记着:马玉革、张怀恩、严树军、都延成、侯争锁、韩永明、李秀栋、杨志庆、李向前、王新华、霍卫军、冯延河。 后来民间传过一句话,说这十二个人合完影就再也没回来。 话说得重了,可听过的人心里都清楚,那是对一九八七年一月七日那场硬仗的另一种说法。 老山前线拉那口方向,有个一六七高地,海拔一百六十七码,面积两万多平方米。 正面是黄红色的秃土,背后是犬牙交错的石林。四周汉阳、小青山环抱,敌人的火力随时能支过来。平日里一个加强排守着,一堆明暗火力点盯着我方一五六高地,隔着八十多米,枪口对枪口。那地方像根扎在阵地上的刺,不拔掉,一天都不消停。 拔点的任务落在兰州军区“夜老虎团”四一七团四连身上。 方案定的是奇袭,代号起得也野,叫“黑豹突击队”。按计划,需要一组人提前一天贴近敌阵潜伏,把路趟出来,把死角摸清楚,等大部队冲上来时,直接关门收口。 人选挑得极严,最后敲定十二个。 一月四日深夜,工兵先动手,在敌我之间悄悄开了两条通路。 一号通路最要命,长九十五米,一头下七十度斜坡,中段是开阔地,另一头再爬近八十度陡坡。敌人隔三岔五往这块地方甩几发炮弹,当成靶场用。 一月五日夜,突击、战勤、火力分队分批进一五六阵地潜伏。到六日凌晨四点多,通路口的空气像被什么压住一样。四点三十分,出发命令下来,十二个人背起六七十斤重的装备,猫着身子往通路里钻。 最前头是工兵班长严树军,人称“老牛”。 皮肤黑,话不多,活儿最扎实。他一边排雷一边往前爬。马玉革紧跟在后头铺电话线,低声提醒别响。夜黑得伸手不见五指,一六七高地顶上忽然喷出机枪火舌,土点子往脸上扑,紧接着炮弹在附近炸开。 谁都知道,那一瞬间,命就悬在这九十五米通路上。 雾大,衣服被汗水和露水浸透,贴在身上发凉。 排雷排到一半,“老牛”犯了感冒,喷嚏憋在喉咙里,双手死死捂着嘴,憋得眼泪直流。马玉革抓着他的脚跟,让他安心排。 没人催,一寸一寸往前挪。 到山脚下,八十多度的陡坡直挺挺立着,试了几次都爬不上去。“老牛”干脆蹲下让人踩肩,十二个人搭成了人梯,硬是攀了上去。到了一、二号洞附近,表指向六点二十。 所谓洞,其实就是天然石缝,洞口朝着我方一六六高地。为防撞上敌人,先探。 一号洞虚惊一场,只是老鼠窜动,洞里透出的亮光来自不到两米外的敌方猫耳洞。确认安全后,部分队员进了一号洞,另一拨进了二号洞。 六点五十四分,“安全到达”的信号回到指挥所。 三号洞挨着二号洞十多米。接近时,碎石滚落,敌人甩出手榴弹,机枪扫了一阵。枪口离头顶两米,爆炸点在脚下七八码。再靠近时闻到烟味,看见洞口三点红光,敌人在抽烟说话。 三号洞有敌,判断很清楚。手榴弹摸在手里,没人真敢现在就扔,任务是潜伏,不是硬拼。 白天来了,十二个人钻在石缝里熬时间。 压缩饼干不到两斤,要顶两天,每人分一小块。汽水只剩一瓶,一人抿一口,甜得发腻。感冒的牙打颤,喷嚏被三角巾勒住。蚊子成群,脸上咬起大包也不敢抬手挠。每隔两小时,电台报告一次“平安”。时间在石缝里慢得不像话。 有人闭着眼在心里哼歌,想家,想母亲。有的人脑子里翻来覆去都是从前那些不值钱的小日子。越是靠近生死,越舍不得那些平常得不能再平常的东西。 傍晚枪声零零落落,最后一块压缩饼干被分完,“平安”信号再次发出。 七日凌晨二时,最后一次联络完成。六时二十五分,第一突击队和部分第二突击队悄无声息贴到目标三至五米的位置。 十二名先遣队员又往反斜面前推,把退路盯死。 七点整,倒计时在指挥所响起。炮火猛然盖住老山的天。突击队从潜伏中一跃而起,顺着趟出来的路扑向一六七高地。 战斗打了十多个小时,火力点一个一个被敲掉。 王新华在火线上来回抢人,十八个伤员被他拖下来,自己却因失血过多倒在阵地上。严树军炸掉多个火力点,负伤后仍在阵地上顶着,最终长眠在南疆红土地。冯延河重伤,马玉革拿到“战斗英雄”,连队被授予“英雄四连”。 敌人被歼二百多人,一六七高地的枪声终于停了。 多年后再看那张合影,黑白的脸,年轻得有些不真实。 山风还在老山上吹,石缝还在那里。照片上的十二个人,像是刚刚爬完那九十五米的通路,身上还带着泥。

辉煌

致敬我们伟大的英雄!