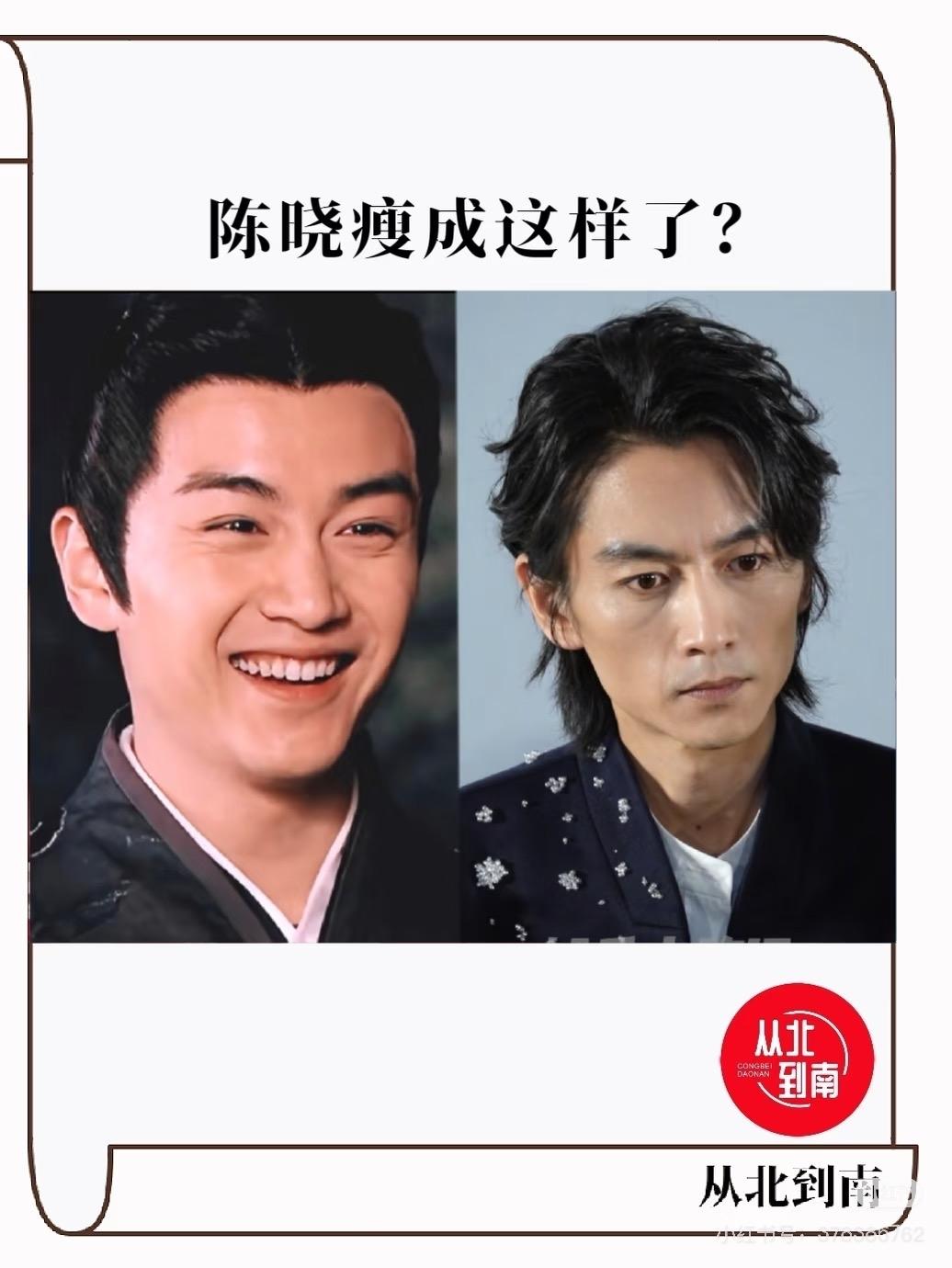

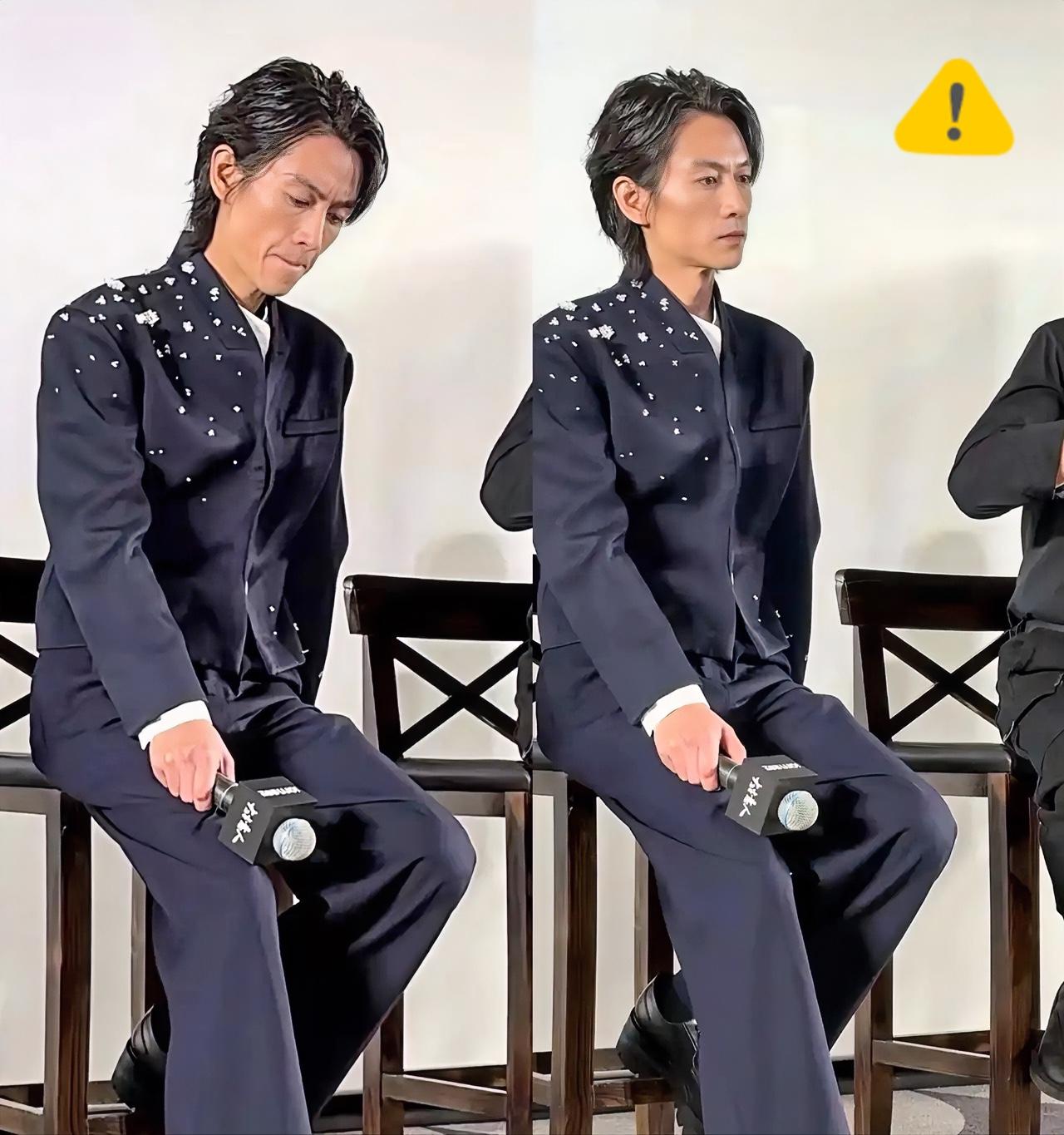

陈妍希那句“他又不是奥特曼,眼里为什么会有光?”像根细针,轻轻挑破了成年人世界里那层关于“爱意”的滤镜。 谁都见过陈晓早年看陈妍希的眼神——像晒足了太阳的棉絮,蓬松又暖,镜头扫过去时,他的目光总像有牵引似的,黏在她身上,连嘴角的弧度都带着藏不住的雀跃。那时候的“光”,是真真切切的,是提到名字就发亮的眼尾,是下意识替她拢住碎发的指尖。 后来的变化,藏在无数个细节里。同框时刻意拉开的半步距离,采访里绕开“家庭”话题时的顿涩,还有那张被拍到的深夜街头图——他走在前面,影子被路灯拉得很长,陈妍希跟在后面,手里攥着没点亮的手机。 老人说“相由心生”,倒不是说谁变丑了,是那股子“劲儿”散了。陈妍希早年身上那股娴静气,像水墨画里的留白,透着舒展;后来再看,她出席活动时总挺直着背,笑起来嘴角的弧度都像量过,少了点自在。 感情这东西,起的时候是真的,风卷着心尖的痒,挡都挡不住;可风停了,不是谁的错,就是走到那了。就像攒了满罐的糖,一颗一颗往外拿,总有空的时候。 没人能永远是奥特曼,眼里的光也不是必须恒定的刻度。陈晓眼里的光暗下去,或许不是熄灭,只是换了种形式——从对着某个人发亮,变成藏进生活的褶皱里,变成对孩子温吞的耐心,变成独处时指尖夹着的烟蒂明灭。 陈妍希也一样,她的静气或许没了,但多了份利落,接孩子放学时会自然地把书包甩到肩上,跟老师说话时语速轻快,带着烟火气的鲜活。 爱意随风起,风止时,未必是遗憾,也可能是另一种圆满——各自在生活里,把日子过成了细水长流的模样。