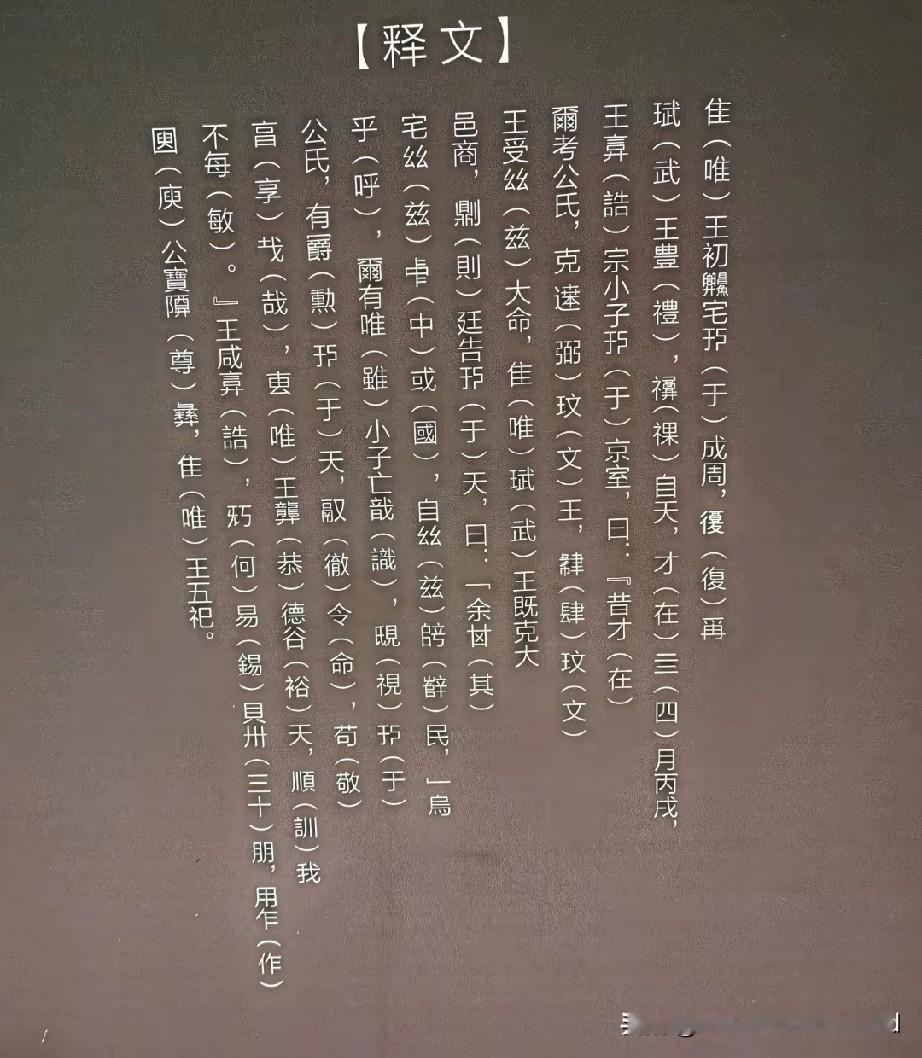

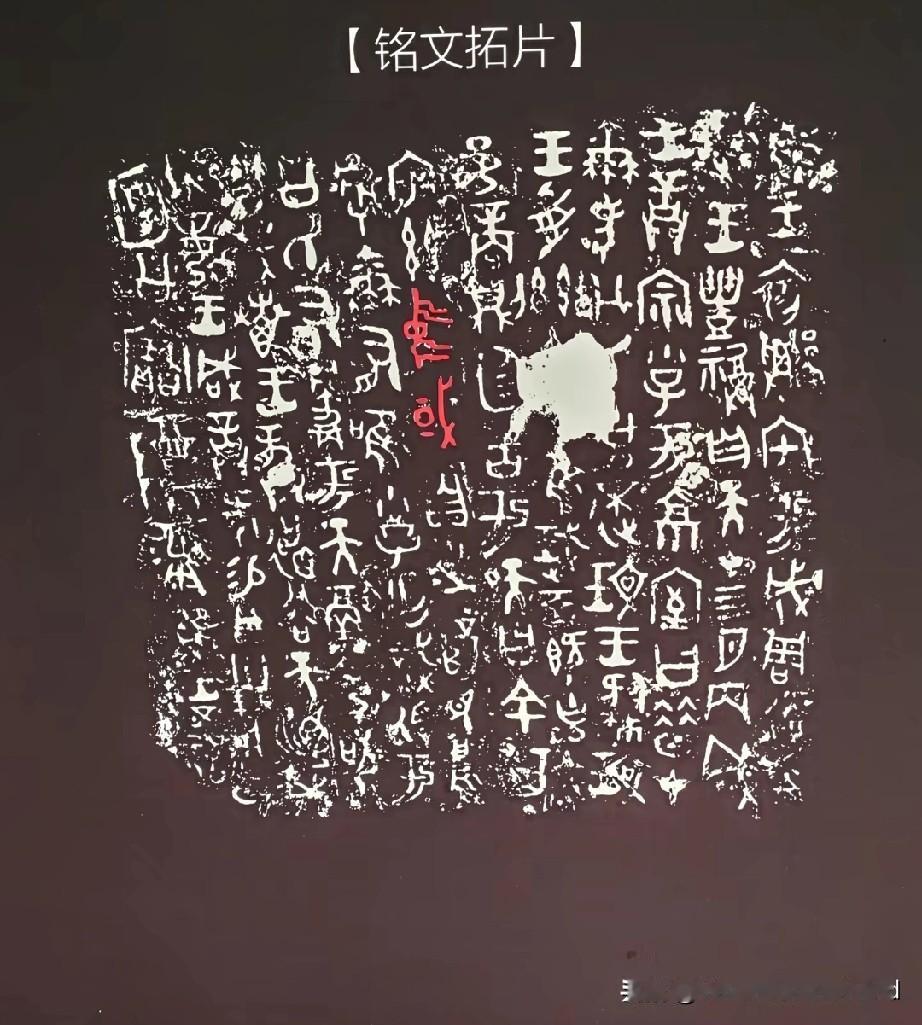

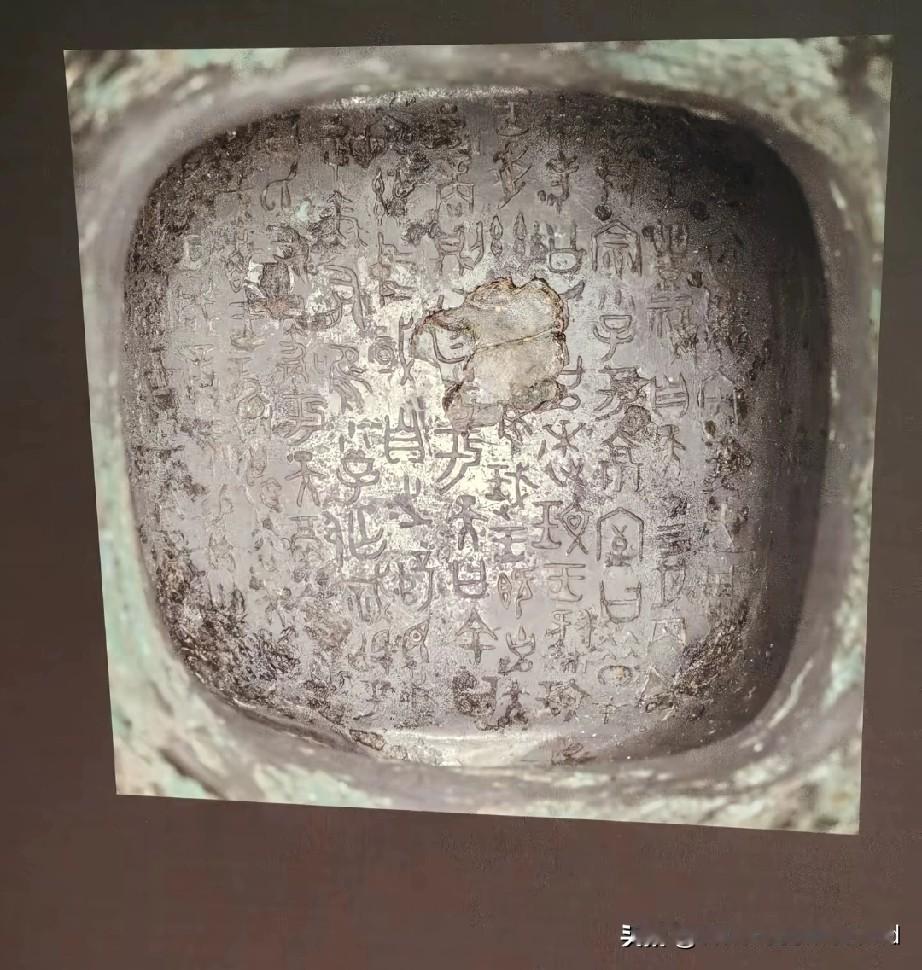

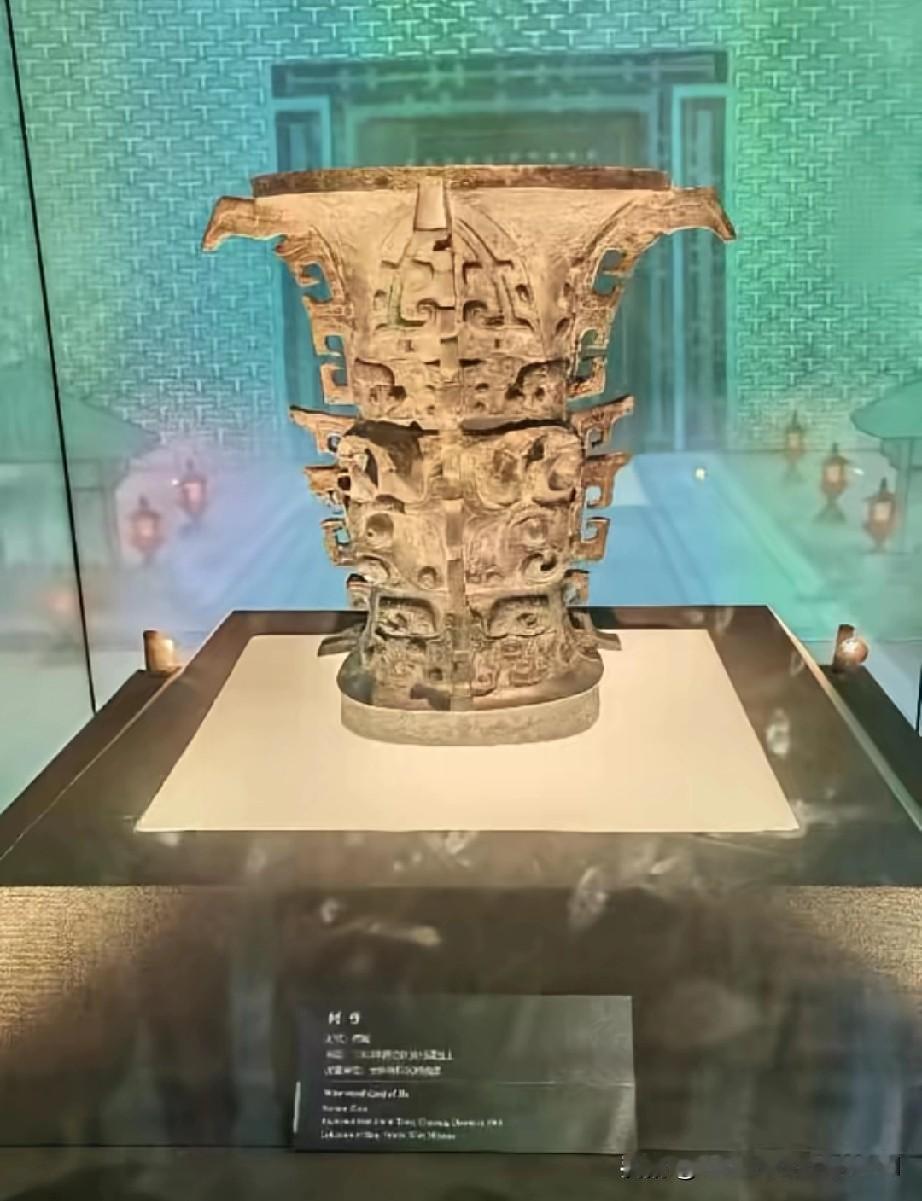

何尊铭文见斟酌 何尊铭文释读争议以及周原与丰镐遗址的诸多新考古发现,进一步说明将“唯王初迁宅于成周”解读为成王迁都洛邑的说法站不住脚,以下结合最新考古成果补充更多细节来强化这一论证: 1. 何尊铭文释读争议进一步被细化,迁都说法根基更不稳:除了“迁”实为“壅”的观点,学界还有多种释读否定迁都。比如李学勤认为该字是祭名“禋”,“宅”也无定都之意,仅指周王居住在成周;张政烺则认为此字通“省”,意为“相宅”也就是选址,和迁都无关。且何尊铭文记载“宅于成周”是在成王五年四月,而文献中洛邑营建成于成王七年,当时洛邑还处于地基开挖阶段,根本没有能供王室居住理政的“京室”,从时间线看迁都洛邑也不可能发生。 2. 周原遗址新考古发现,印证其成周属性 :2024年周原遗址入选全国十大考古新发现,近年这里不仅揭露了规模达2500平方米的王家嘴一号先周大型夯土建筑,还发现了“宫城”、小城与大城三座西周城垣,三重城墙在西周晚期共存,清晰呈现出都邑的空间结构。此外,遗址内的凤雏甲组建筑等大型宫室基址,规格完全符合铭文里“京室”(宗庙建筑群)的礼制标准。更关键的是,何尊本身就出土于周原核心区,周公临终要求葬于成周,其墓葬也确在周原岐山,这些都印证了成周指向周原的合理性。 3. 丰镐遗址的遗存,持续夯实其西周核心都城的地位 :丰镐遗址总面积近17平方千米,2021年发现疑似天子宗庙遗址,2022年发掘出最大的西周制陶遗址,2025年还在丰京遗址发现了西周晚期偏早的制骨作坊,且遗址西南部可能形成了“手工业园区”。此前发掘的镐京十四号建筑总面积超1800平方米,伴有祭祀坑等遗迹,大概率是天子用宗庙或宫室建筑。这些持续发现的高规格宫室、宗庙遗迹,以及完善的手工业遗存,印证了丰镐长期是周王室稳定聚居、理政祭祀的核心区域,“丰镐成周说”形成了考古与学术观点的呼应。 4. 洛邑的考古短板仍未补齐,难撑成周都城之说:即便有观点称瀍河两岸有相关遗存,但洛邑始终未发现西周早期完整的都城级城址。那些主张成周即洛邑的观点,常将礼制建筑遗存当作依据,可这类遗存规模和规格,远不及周原、丰镐的宫城与宗庙建筑群。而且洛邑区域西周早期的遗存多是祭祀坑、小型聚落遗迹,缺乏都城必备的大型行政、居住建筑群,与成周作为核心都城应有的遗存格局相差甚远,根本无法和关中两地的考古证据链相抗衡。 洛邑,只不过是周王室震慑东方的大门和关押殷商顽民的重要地点而已。

用户10xxx09

陕戎雇狗,天下我有

用户17xxx84

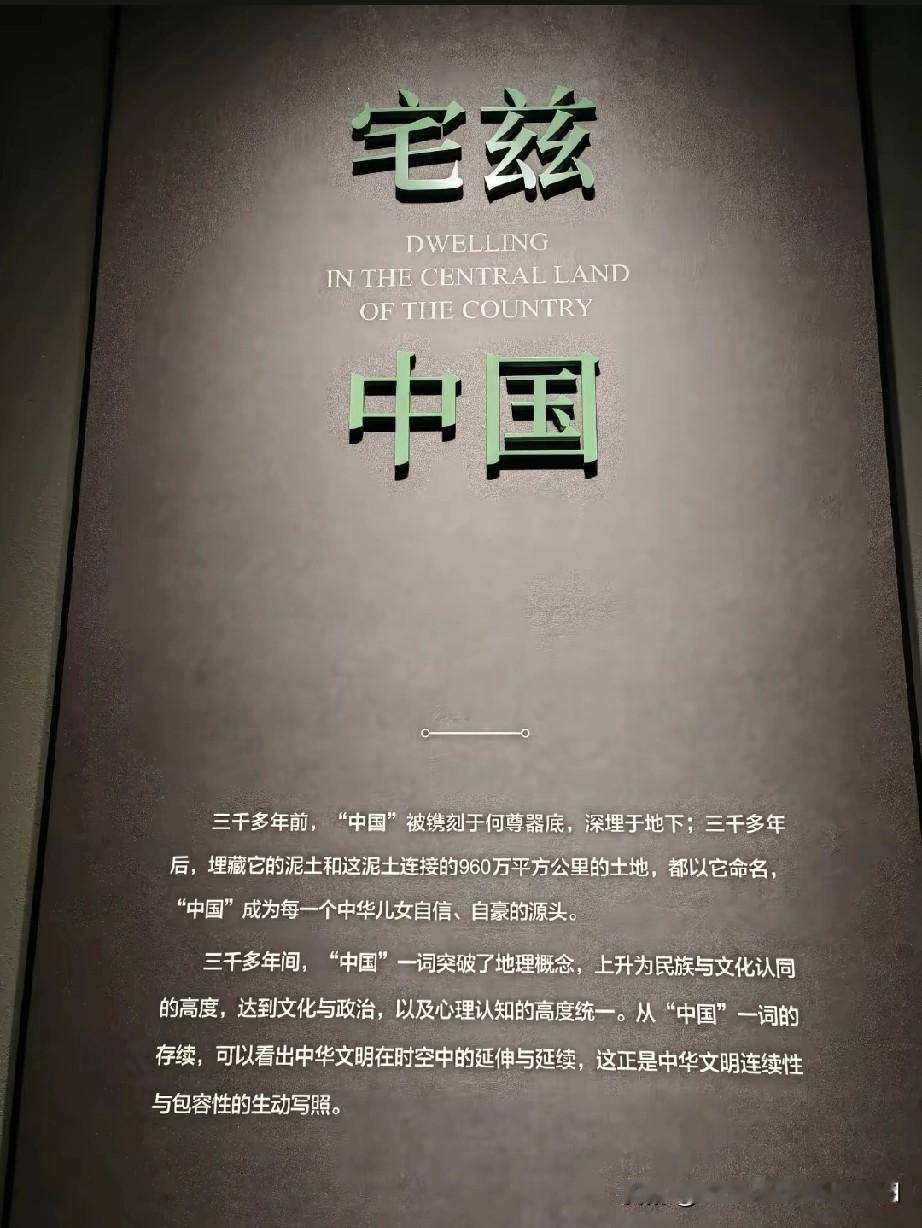

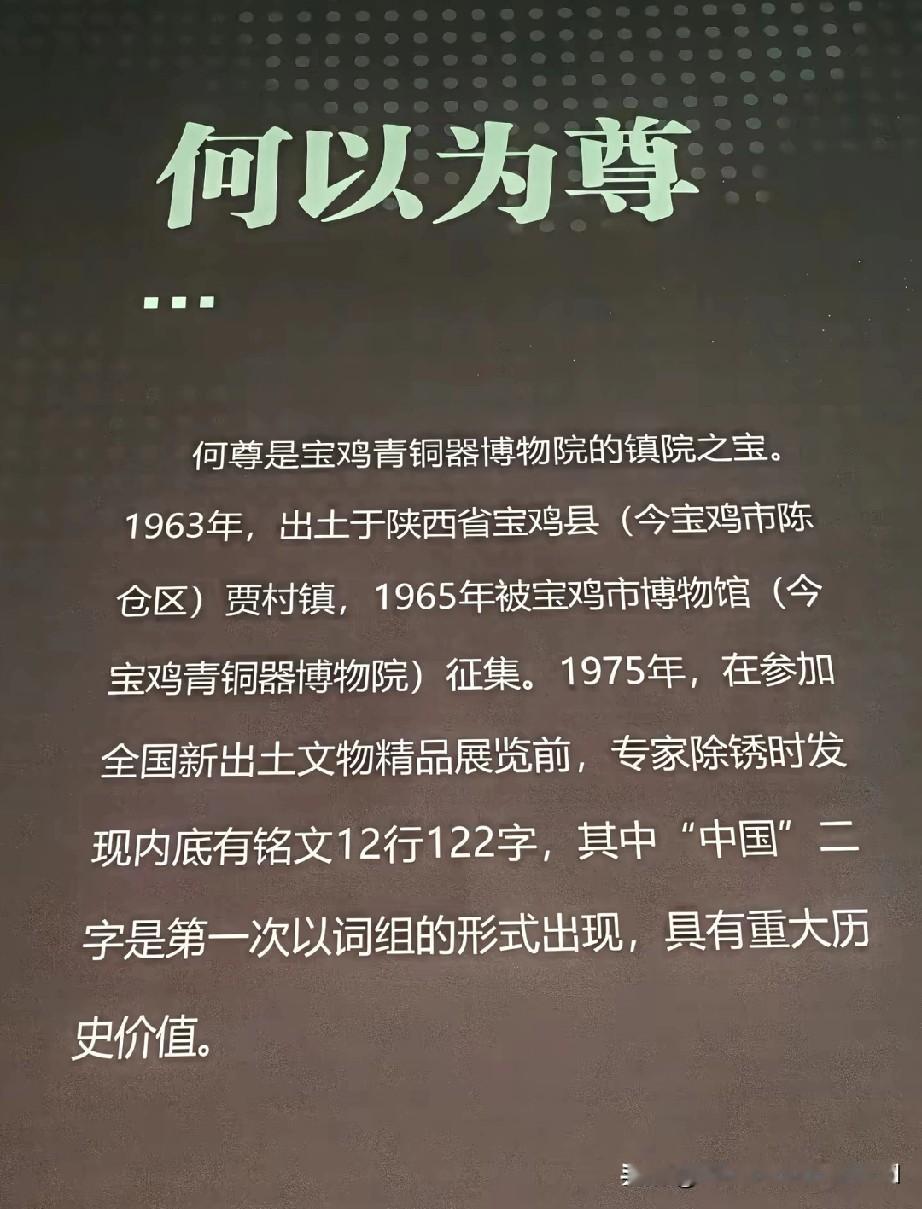

最早的中国在宝鸡,有何尊为证

用户10xxx09

陕戎雇狗,天下我有

太阳

“大禹分九州,豫州为中”。“昔三代之居,皆在河洛”。“河出图,洛出书”。