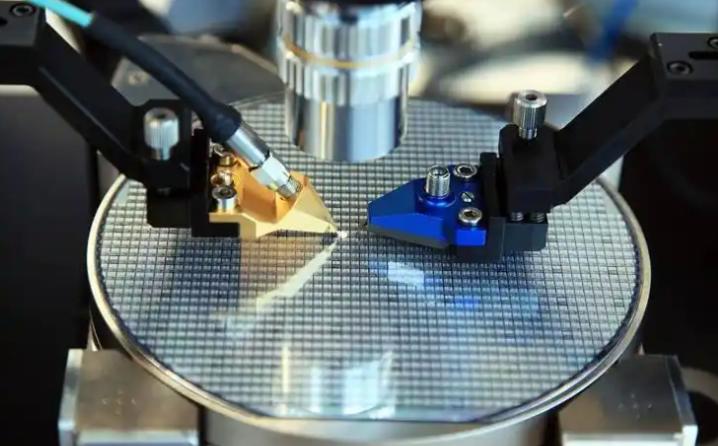

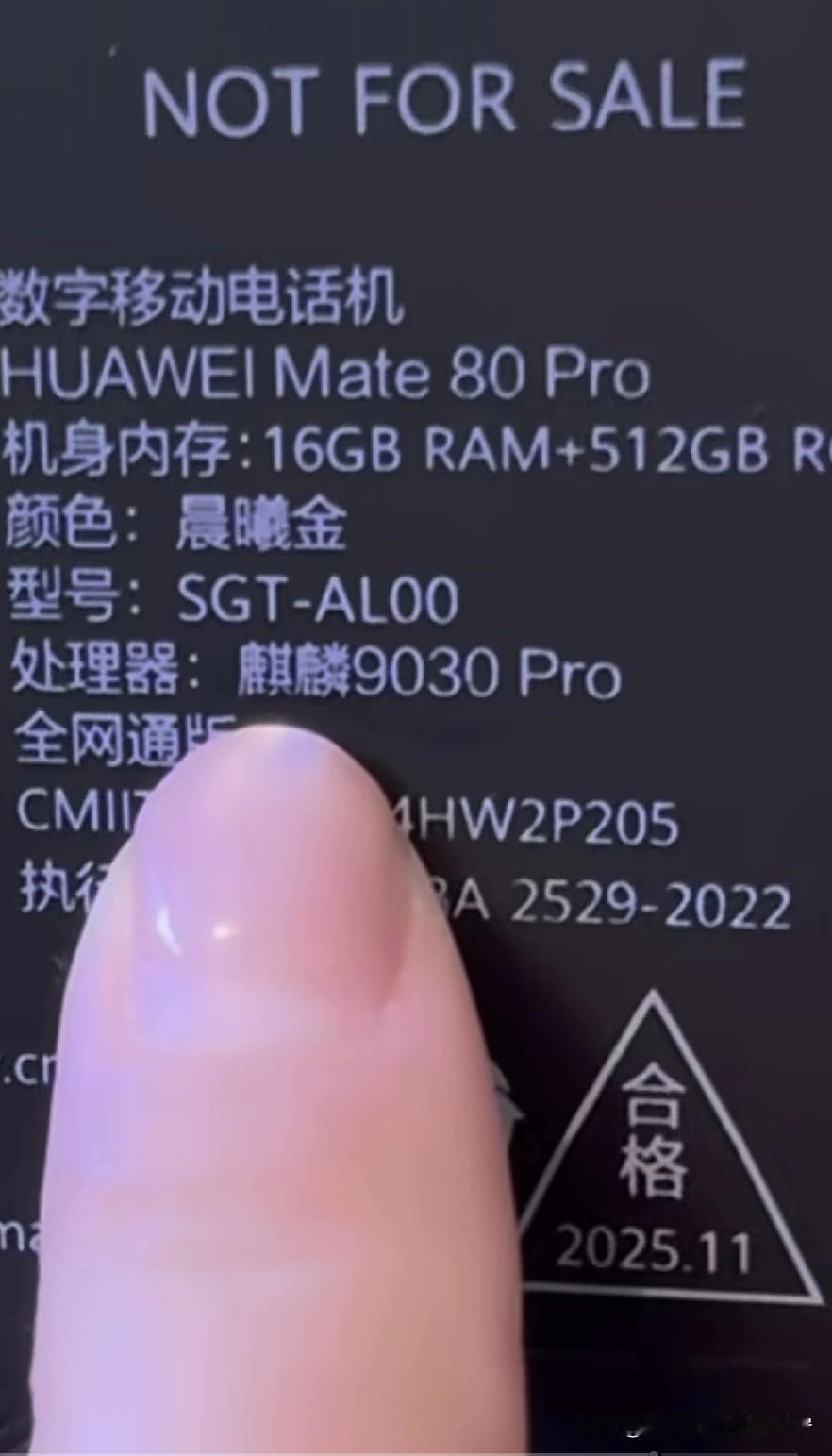

果不其然 日本突然宣布,对23类先进半导体设备实施出口限制,还将42个国家和地区纳入“简化许可”名单,唯独将中国大陆单列为“个案审批”。受限清单涵盖极紫外光刻机、3D NAND蚀刻机、先进清洗设备等关键环节,几乎囊括了最核心的制造能力。 一纸令下,全球半导体链震动,日本设备制造商首当其冲,东京电子对华销售额在2023年第四季度大跌四成。 韩国厂商也陷入两难,既想填补空缺,又担心触碰美国制裁红线。 反观中国,芯片产业加速自研,中微公司蚀刻机已进入5纳米产线验证,外部封锁,反而成为技术自立的催化剂。 这次管制的关键在“审批模式”。日本对42个地区采用快速通道,却将中国排除在外,所谓“个案审批”,每单须经单独审查,周期长达数月,标准模糊。这意味着供应链的不确定性极大化,每一台设备都可能被“行政卡脖子”。 其实早在上世纪八十年代的“东芝事件”中,日本就曾因出口问题被迫加入对社会主义阵营的技术封锁体系,2019年,又以安全为借口限制韩国芯片材料出口,引发贸易摩擦。如今的做法,不过是旧手段的重现,只是对象从盟友变成了竞争者。 从地缘格局来看,这份管制与美国2022年的对华芯片禁令实现了呼应——美国封设计,日本断设备,环环相扣,看似柔和的“个案审查”,实则较彻底封锁更具杀伤力,对中国企业而言,供应周期难以预测,产线规划面临新的不确定风险。 然而,真正值得关注的,是管制作出的“结构性空档”,日本的禁令只覆盖28纳米以下先进设备,成熟制程并未限制。 结果,日本企业反而加码对华出售成熟制程设备,而中国厂商则快步扩产,数据显示,2023年中国大陆新建的28纳米以上晶圆厂已占全球新增产能的63%。 如今,中国企业在EDA工具、第三代半导体、先进封装等前沿领域持续投入,探索自主生态,华为等公司通过“双栈体系”并行架构尝试,实现兼容与自研并举,这正是被迫之下的新路径。 以冷战时期《瓦森纳协定》为基础的出口管控,已难适应AI与5G时代的创新形态。随着制程接近物理极限,单一国家无法负担完整产业链,未来的技术竞争,必将从封锁转向标准之争——谁能定义下一代架构,谁就掌控格局。 封锁制造壁垒,但无法阻止进步。真正决定未来的,不是限制谁的出口,而是谁能不断创造被世界需要的技术。中国的半导体之路,不会因一纸管控而止步,它只是换了一条更加坚定的路径。

如来神掌

网上不早就说28纳米咱完全自主了?有啥好担忧?难道我一而再再而三地被骗?

SY_智

对于这些宵小,战争是最佳的选择!