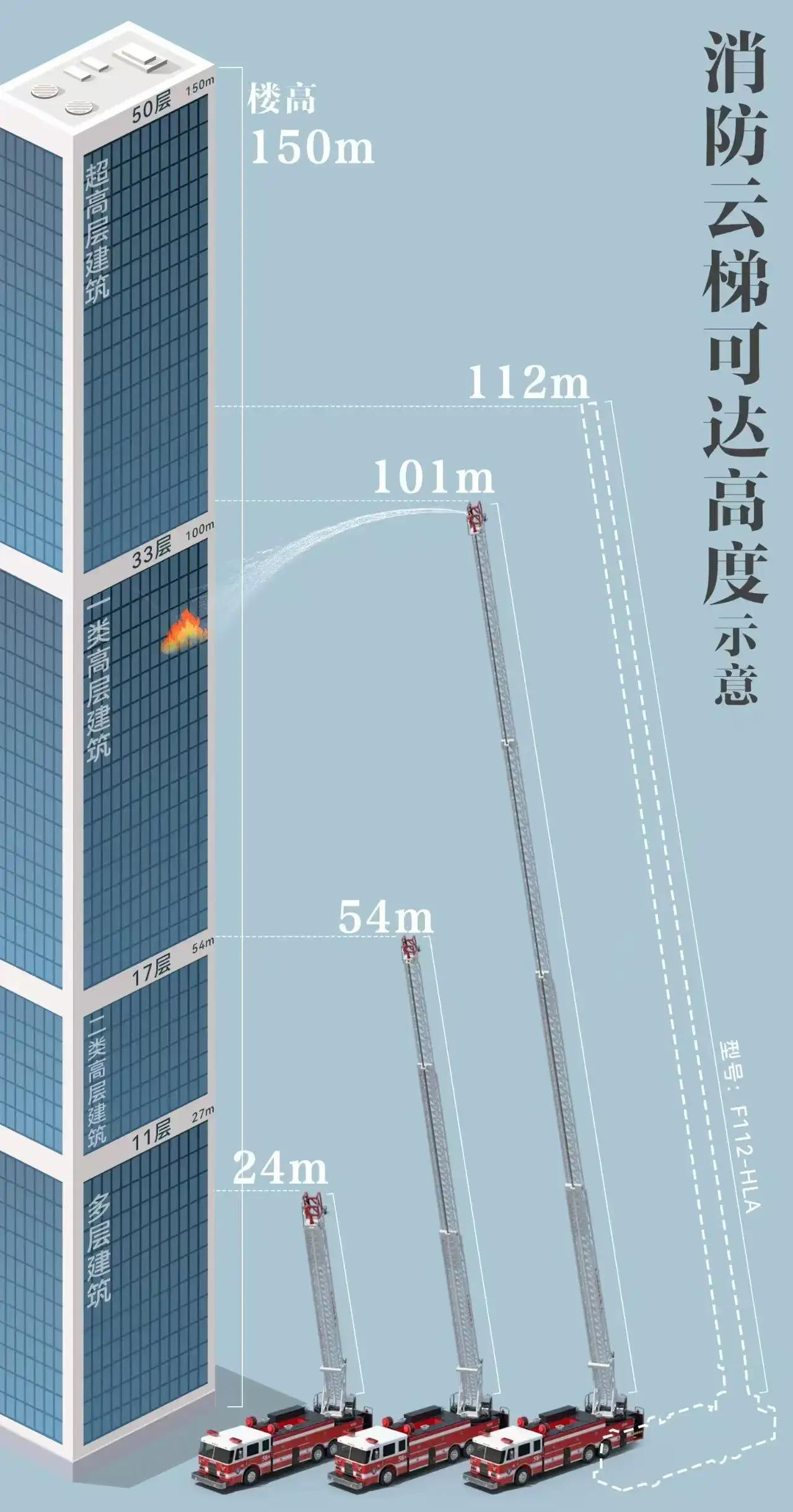

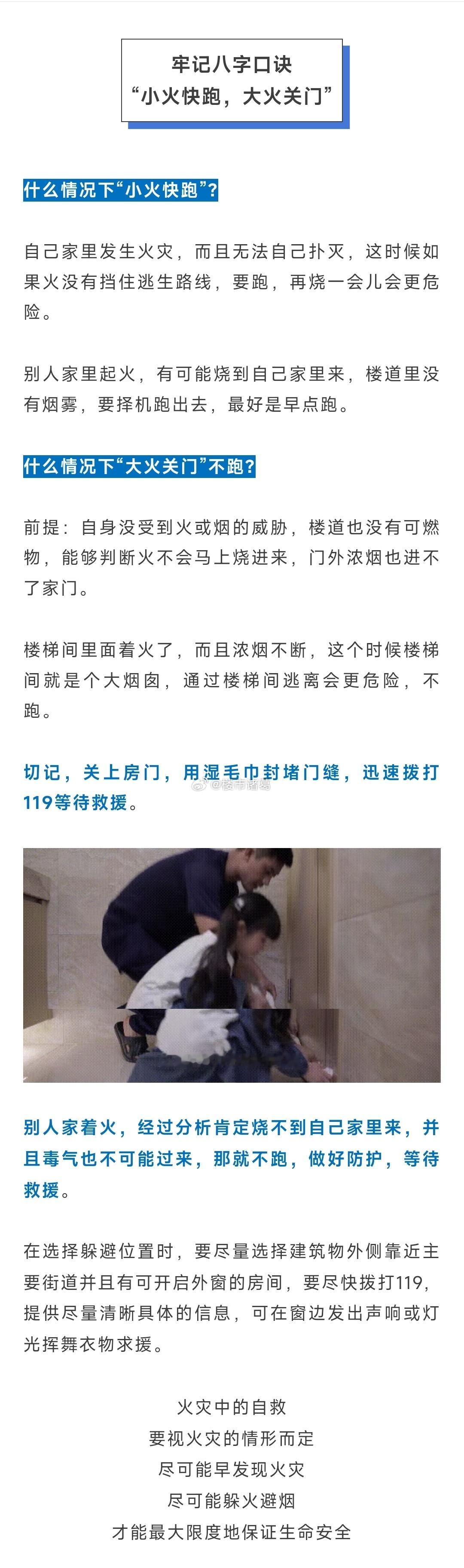

高层起火为何如此难救?高层建筑起火难以扑救主要源于火势蔓延快、救援设备受限、人员疏散难、建筑结构复杂四大核心难题,其中"烟囱效应"可使烟气30秒内从1楼蔓延至100米高空,而国内主流消防云梯仅能覆盖约17层高度,导致超高层火灾救援窗口期极短。 一、火势为何蔓延如此迅速 "烟囱效应"致命加速 高层建筑内部的楼梯间、管道井、玻璃幕墙缝隙等垂直通道形成天然"烟囱",火灾发生时烟气以3-4米/秒的速度向上蔓延,一座100米高的建筑,烟气仅需30秒即可从底层扩散至顶层2。这种效应使火势在垂直方向的蔓延速度是水平方向的10倍以上。 "风助火势"火上浇油 建筑高度与风速呈正相关:10米高处风速约5米/秒,30米高处达8.7米/秒,60米高处12.3米/秒,90米高处高达15米/秒2。高层火灾中,风速越快,火势越猛烈,形成"风助火势、火借风威"的恶性循环。 易燃材料推波助澜 早期高层建筑广泛使用聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯硬质泡沫等易燃可燃外保温材料,这些材料极易引燃且燃烧后产生大量有毒烟气2。如2017年伦敦格伦费尔大火,特制防雨材料和保温材料的易燃性使火势从4层烧至顶层仅用半小时。 二、救援设备为何力不从心 云梯高度严重受限 国内主流消防云梯车有效救援高度仅52米左右(约17层),超高层建筑(100米以上)的中上部区域几乎无法通过外部设备直接救援2。虽然有"博浪涛"101米云梯车,但其造价高达2300万元,占地需3个羽毛球场,多数地区难以配备。 水压衰减供水困难 高层建筑火灾需水量大,但消防水压随高度增加而衰减,普通水管在高压下易爆裂,导致供水中断2。现实中高层建筑消火栓供水量仅每秒几十升,远低于灭火实际需要的每秒几百升。 立体火场设备失效 高温环境下,消防员的热成像仪可能失效,玻璃幕墙破裂形成的"玻璃雨"会损坏设备,而竹制脚手架等易燃材料燃烧产生的剧毒气体(如氰化氢、一氧化碳)进一步威胁救援安全1。 三、人员为何难以安全疏散 垂直疏散距离过长 30层高楼的人员通过楼梯疏散到地面需15-20分钟,而火灾"黄金救援期"仅3-8分钟,远超安全逃生时限2。且火灾发生时电梯停用,仅能依赖楼梯通道。 浓烟致命威胁 火灾中60%以上的死亡由浓烟窒息导致,烟气扩散使能见度趋近于零,人员易在逃生中迷失方向或吸入有毒气体2。即使佩戴湿毛巾,也只能短时防护,无法抵御致命毒气。 避难空间严重不足 建筑高度大于100米的住宅或公共建筑才必须设置消防避难层,且规定从首层到第一个避难层高度不大于50米2。但许多老旧建筑未达标,避难层被占用或设施不全,使居民无处可逃。 四、建筑结构带来的特殊挑战 功能复杂隐患多 高层建筑集住宅、办公、商业等功能于一体,人员密集、危险源多、火灾荷载大,且内部结构复杂,易形成多个火点1。电缆井、通风管道等未封堵,加速火势垂直蔓延。 老旧建筑隐患突出 老旧高层建筑消防设施维护不到位,42年以上楼龄建筑消防系统老化,安全通道被杂物堵塞,防火门失效等问题普遍存在2。如香港近万栋旧楼未达消防标准,维修基金短缺加剧风险。 立体燃烧难以控制 高层火灾常形成"立体燃烧",火势同时在多个楼层蔓延,消防员需"蛙跳战术"逐层设防,但高温使混凝土强度骤降75%,建筑结构稳定性下降,增加坍塌风险1。 五、科技赋能的未来救援方向 智能装备突破高度限制 消防无人机可挂载灭火弹精准投送,如上海研发的eVTOL消防无人机一次能携带4枚100公斤灭火弹,覆盖范围达200-700平方米2。深圳已开始应用消防智能头盔,集成热成像与视频回传功能。 立体灭火新战法 采用"人机协同"战术:无人机侦察火源、机器人开辟内攻通道、云梯车外部压制火势,形成立体灭火网络2。如温州消防演练中,机器狗先锋侦察,灭火机器人攻坚,消防员协同作战。 预防优于救赎 从源头消除隐患:淘汰易燃外保温材料,强制使用阻燃防护网;定期维护消防设施,确保水压充足;保持疏散通道畅通,不堆放杂物;家庭常备防烟面罩,可过滤毒气30分钟2。 高层建筑火灾救援是世界性难题,但通过科技赋能、预防为主、全民参与,可最大限度减少伤亡。正如消防员所言:"小火快跑,大火关门"——掌握科学自救知识,关键时刻能保命。

5plus5

每一个物业应以固定资产维修项目的名义购买灭火无人机一架。相邻小区互相支援。 每个城市都应组建直升机或无人机灭火队。