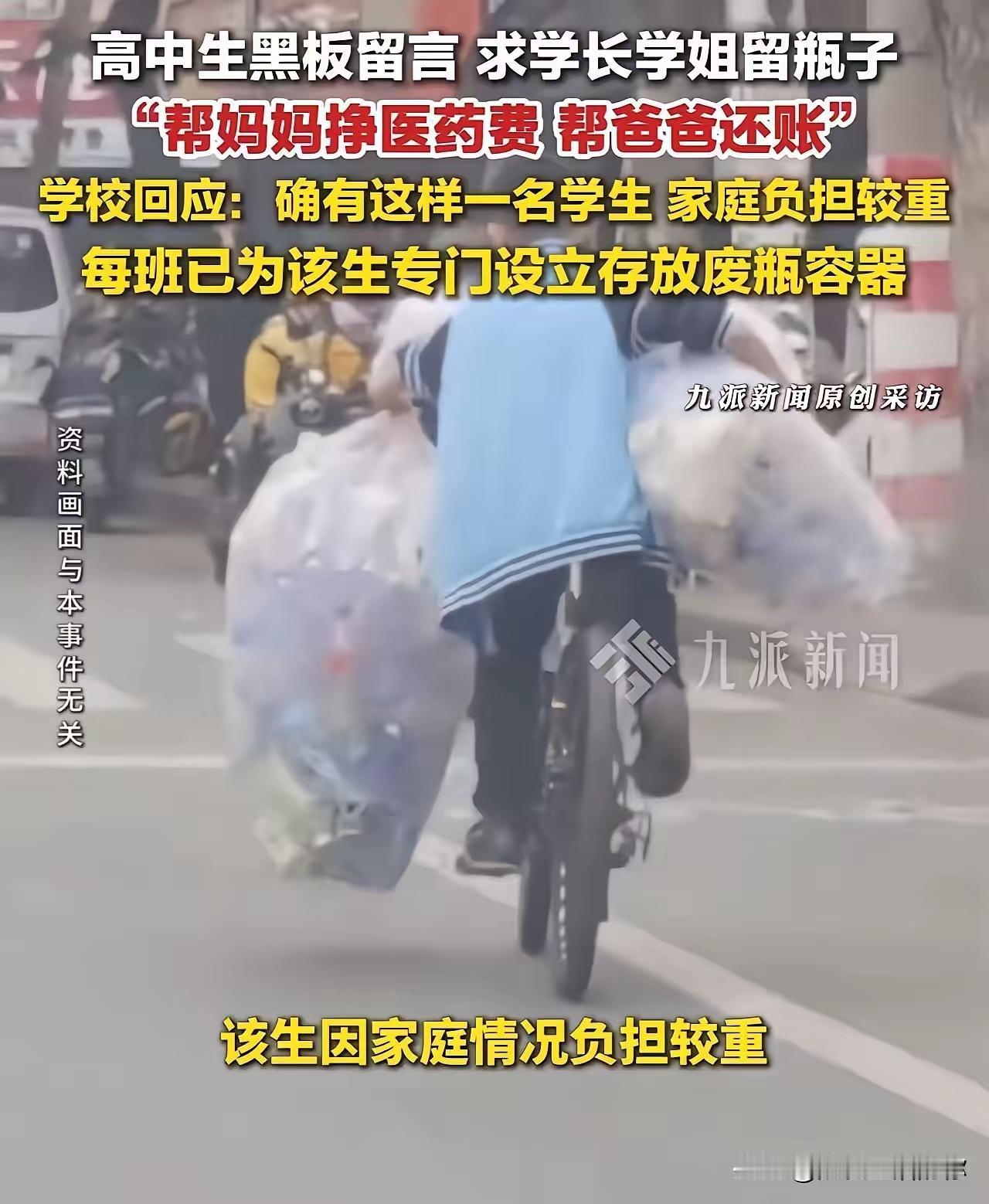

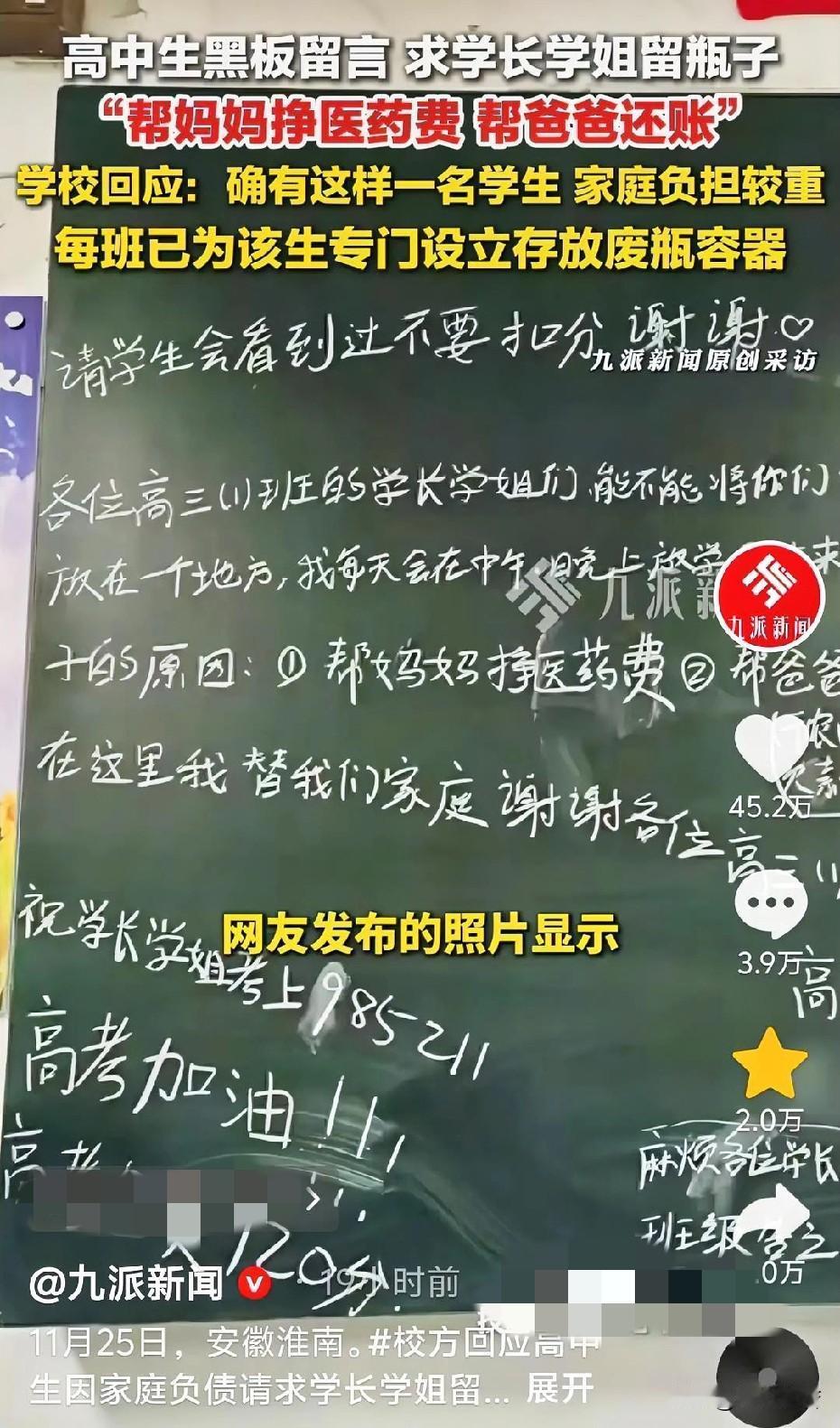

高二学生小超在教室黑板上写下一段话,想请学长学姐们帮忙留几个空水瓶。他说想攒钱给妈妈治病,还想帮爸爸把家里的债慢慢还清。黑板上他还细心地加了一句“麻烦学生会的学长学姐们,千万别因为这个给我扣分呀”。他每天会去校园里捡别人不要的塑料瓶,攒起来大概能换个二三十块钱。 妈妈有严重的风湿病,家里还欠着十万块钱的债,小超说他不想随便接受别人的捐款,更想靠自己的劳动一点点把钱挣回来。学校知道了小超的情况后,特别贴心地在每个班级都放了个专门的收集箱,这样既能帮到他,又不会让他觉得不好意思。 这件事让很多人觉得,在遇到难处的时候,自己努力扛过去的那份坚强,其实比别人的同情更有分量。不过,一个十几岁的孩子要靠捡瓶子来贴补家里,也让人觉得现在社会上对这类家庭的救助,好像还有些没覆盖到的地方。 学校其实已经给他申请了助学金,也帮他找了勤工俭学的岗位,但面对妈妈的病和家里的债,这些零散的帮助,感觉还是有点不够用。后来有媒体报道了这件事,确实给他带来了一些帮助,但也让原本安安静静的他一下子成了“小名人”,这让他有点不适应。 小超自己也说,突然“火”起来之后,生活一下子变得不一样了,他还不太习惯这种被大家关注的感觉。其实这件事也给我们提了个醒:想帮别人、传递好的一面,也得注意分寸,别让人家原本平静的生活被打乱。 这个故事里最让人心里一暖的,就是17岁的小超身上那股不低头、不抱怨的责任感。他在黑板上写“别扣分”的那个小细节,其实比很多光说不做的漂亮话,更让人觉得真诚又有力量。学校默默放收集箱的做法,没有搞得人尽皆知,却悄悄给了孩子最大的尊重,这种不动声色的帮助,其实比大张旗鼓的宣传,更有教育里的温度。你觉得这样的少年和学校,是不是值得我们多一份关注?