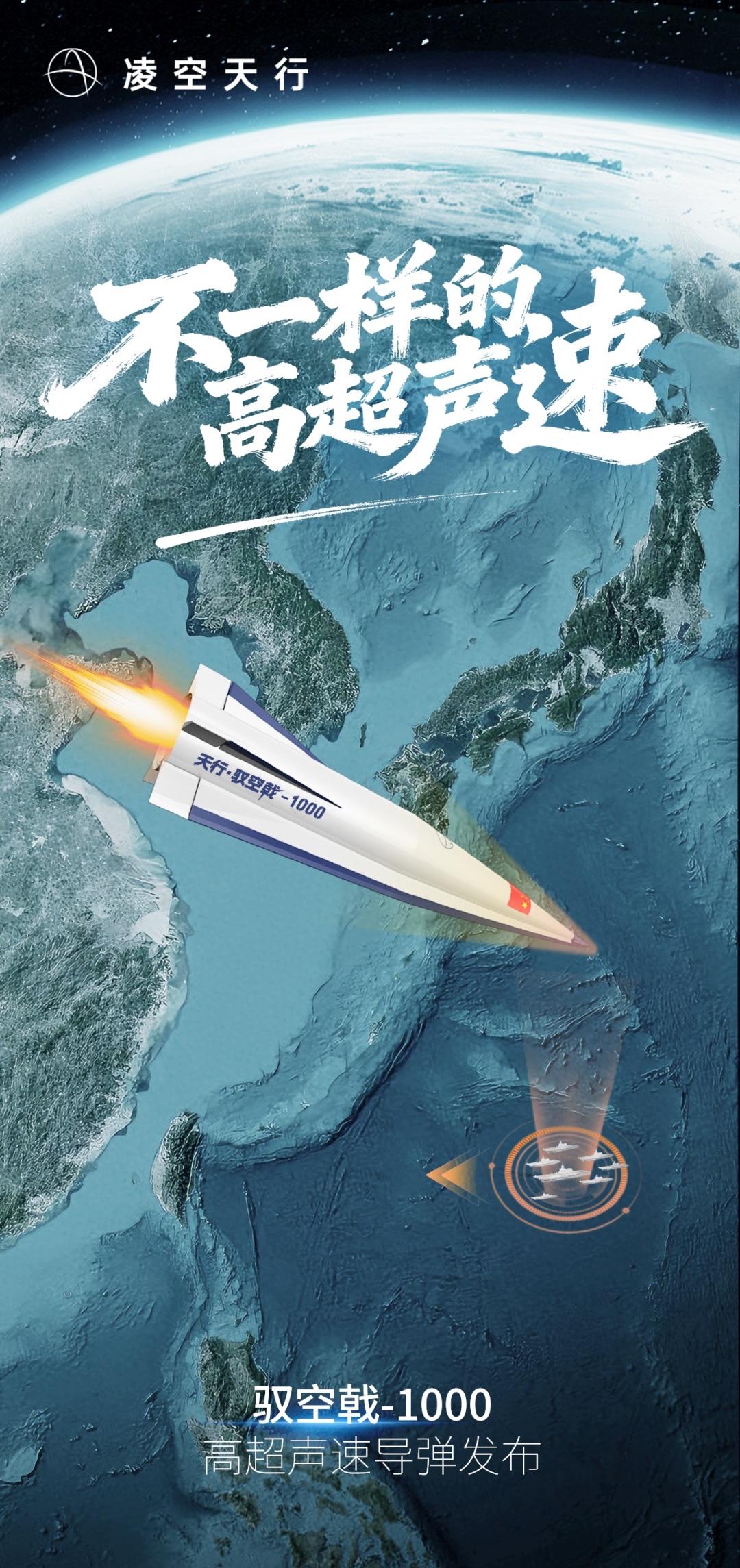

四川民企搓出高超音速导弹,称可覆盖日本全境,也能打美航母 这事得从环球网曝光的一组数据说起,四川这家民营科技公司亮出的这款导弹,光看参数就够唬人:最远能飞 1300 公里,速度飙到 7 马赫,从发射到击中目标最多只要 6 分钟。 可能有人对这些数字没概念,咱换算一下:1 马赫是一倍音速,7 马赫就是每小时 8500 多公里,比普通战斗机最快速度还快两倍多;1300 公里啥概念?从浙江舟山到日本东京也就 1900 公里,这导弹从我国沿海发射,覆盖整个日本本土完全没问题,连北海道都跑不了。 更关键的是它的技术设计。公开画面里能看到,这导弹是两级结构,上面那级长得跟个三角翼似的,懂行的一看就知道是 “乘波体” 设计 —— 这可是高超音速武器的核心技术,靠大气层的冲击波 “托着” 飞行,就像在水面打水漂,轨迹根本没法预测。 传统反导系统比如美国的 “萨德”,都是靠算抛物线轨迹拦截,但这导弹能在大气层边缘灵活变轨,飞行高度还正好卡在反导系统的探测盲区,等对方雷达发现时,留给拦截的时间只剩几十秒,基本就是 “拦不住” 的状态。 可能有人会问:这么厉害的武器,民营企业咋能造出来?这就得说说中国的 “军民融合” 战略了。以前军工都是国企的 “专属领域”,但 2015 年之后,政策开始放开,民企只要有技术就能拿 “武器系统总装资质”。 湖北的高德红外就是个例子,从做红外测温仪起家,硬是靠自研芯片突破封锁,现在能造反坦克导弹,还让军工央企给它做配套。 四川这家民企能搞出高超弹,也不是凭空冒出来的。从行业规律看,得先攻克三大难关:首先是耐高温材料,7 马赫飞行时弹头温度能到上千度,普通钢材早化了。 其次是制导系统,高温会形成 “等离子体鞘套”,干扰信号传输,必须有抗干扰技术;最后是动力系统,两级设计里的助推器得精准衔接。 能把这些都搞定,说明它背后有成熟的供应链,很可能是整合了国企的材料、民企的电子技术,再自己做系统集成 —— 这正是中国军工的优势所在,既有大国重器的技术底子,又有民营企业的灵活效率。 对比一下国外就更清楚了:美国的 AGM-183A 高超导弹试射多次失败,核心就是超燃冲压发动机搞不定;俄罗斯 “锆石” 导弹是军方独家研发,成本高得吓人。 而中国民营企业能拿出 “青春版东风 - 17”,本质是把军方已经验证的成熟技术,用民用产业链的成本控制能力做了 “降维普及”。 就像当年高铁从引进到出口,现在高超技术也在走这条路,先军用到民用,再从国企到民企,最后变成能外销的 “货架产品”。 原文说这导弹的最大市场是外销,这话有道理但不全面。首先得明确,高超音速武器属于敏感装备,国际上有出口管制,不是谁想买就能卖的。 但为啥民企还要推?因为全球有两类需求很迫切:一类是没有高超武器但面临航母威胁的国家,比如中东的沙特、阿联酋,他们有钱但防不住美国航母;另一类是想突破地区军力平衡的国家,比如东南亚一些国家,需要 “低成本反舰利器”。 这导弹的参数其实很对路:1300 公里射程刚好够区域防御,7 马赫速度能破防,陆基、舰载两种发射方式也灵活 —— 比俄罗斯 “匕首” 导弹的射程近点,但价格肯定便宜得多。 比美国 “标准 - 6” 导弹速度快两倍,反舰能力更强。民营企业没有军方的政治顾虑,只要符合出口政策,完全能在国际市场分到一杯羹。 但风险也不少。美国肯定会施压盟友不买,还可能炒作 “技术扩散威胁”。而且高超武器不是买回去就能用,得有配套的雷达、数据链系统,这又涉及到后续服务。 未来可能会有更多民企加入,搞出射程更远、速度更快的型号,甚至形成 “国企搞战略级武器,民企搞战术级装备” 的格局。 对周边局势来说,这导弹也是个 “无声的警告”:日本忙着把准航母改成真航母,美国把航母开到南海耀武扬威,现在民营企业随便拿出一款导弹就能覆盖日本、打航母,等于告诉他们 “威慑不是只有军方有”。 更有意思的是,这导弹要是真卖出去,会让美国的 “航母威慑论” 越来越不管用 —— 以前靠航母横行霸道,现在连中小国家都能买得起反舰高超弹,海洋霸权的根基都在动摇。 当然也得冷静看:这导弹毕竟是民营产品,和军方的东风 - 17 比,在射程、突防能力上肯定有差距,比如东风 - 17 能大气层外滑翔,射程更远,而这款民营导弹更侧重 “实用性价比”。 但恰恰是这种 “差距”,才体现了中国技术的层次感 —— 军方有顶尖杀器镇场子,民企有中端装备拓市场,这种生态优势是其他国家比不了的。