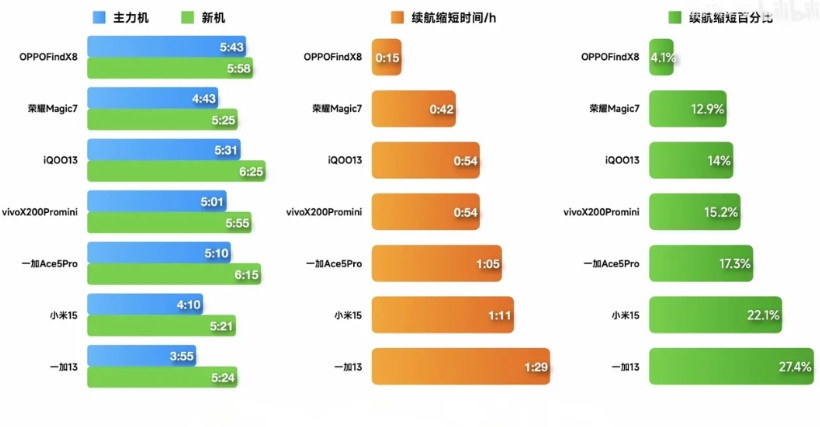

既然欧盟可以这样规定,中国也可以!从2027年2月18日开始,所有在欧盟市场销售的手机,除非有极少数例外,否则都必须设计成让消费者自己能轻松拆装、更换电池,这意味着啥?意味着以后咱们自己就能给手机换电池,就像以前用诺基亚时那样,不用花大价钱的地去找官方售后! 欧盟环境署数据显示,欧盟年产生1200万吨电子垃圾,仅20%被正规回收,不可拆卸电池的手机设计加剧了资源浪费:以iPhone为例,其不可拆卸电池设计使平均换机周期缩短至2.3年,远低于可拆卸电池时代的5-7年。 欧盟通过立法强制设备可维修化,本质是将"产品生命周期管理权"从厂商转交消费者,倒逼行业向循环经济转型,这种"设计约束"正在重塑产业逻辑,从"计划性报废"转向"可持续消费"。 对中国而言,这场变革具有双重战略价值,产业端,中国作为全球最大手机制造国,OEM厂商需提前调整设计标准。 测算显示,若中国跟进类似法规,将影响全球30%以上手机出货量,催生百亿级可拆卸电池模组市场。 华为、小米已开始技术预演:小米14 Ultra的"可拆卸镜头模组"专利、华为的模块化设计探索,均预示着可拆卸设计的技术可行性。 消费端则更显直接利好,当前官方换电池服务均价200-500元,第三方维修店报价常达800-1200元,若实现标准可拆卸设计,消费者可自行在电商购买50-150元的第三方电池完成更换,年均可为每台手机用户节省300-800元。 环保维度的价值更为深远,联合国大学报告指出,全球推行可拆卸电池设计,每年可减少45万吨电子垃圾,相当于减少1500万吨二氧化碳排放。 在"双碳"目标驱动下,中国极有可能跟进欧盟标准,形成"政策-产业-消费"的良性循环。 这种转型不仅符合《巴黎协定》承诺,更将推动手机产业从"制造-销售"的单向链条转向"制造-使用-回收"的闭环生态。 欧盟电池新规绝非简单的技术标准调整,而是全球产业链价值重估的拐点,它揭示了一个深刻趋势:在资源约束与气候危机下,产品的"可维修性"正成为新的竞争力标尺。 对中国而言,这既是挑战更是机遇,通过制定更高标准的可拆卸电池规范,中国可引领全球手机产业向绿色制造转型。 值得注意的是,可拆卸设计需平衡防水性能、机身轻薄化等用户痛点,这要求厂商在模块化设计中融入更多创新,如磁吸式接口、纳米防水涂层等。 从长远看,这种"设计约束"反而可能催生技术突破,正如当年欧盟燃油车排放标准倒逼发动机技术革新。 更深远的影响在于消费理念的重塑,当"自己换电池"成为常态,消费者将从"被动接受者"转变为"产品生命周期管理者",最终推动市场从"计划性报废"向"可持续消费"转型。 这不仅是技术标准的迭代,更是人类对科技伦理的重新定义,在效率与可持续之间,我们选择后者。